Commentaire et dissertation

La fontaine fables dissertation.

La Fontaine Fables dissertation. Jean de La Fontaine est un poète officiel, il écrit les Fables ( lecture des Fables en PDF ) pour l’éducation du Dauphin, fils du roi de France. Ainsi, plus de 200 fables sont publiées en trois recueils. Le premier livre paraît en 1668 (livres 1 à 6), ensuite le deuxième recueil paraît en 1678 (livres 7 et 8). Enfin un troisième recueil est publié en 1679 (livres 9, 10 et 11). La Fontaine propose, à travers le genre de la fable, une réflexion sociale, morale et politique.

Peut-on dire que la fiction permet de révéler la vérité?

1. Analyse du sujet de dissertation

- D’abord, rappelons le sujet: peut-on dire que la fiction permet de révéler la vérité ?

- Ainsi, on observe que le sujet repose sur deux termes à priori opposés. D’une part, « fiction » renvoie à l’imaginaire, à ce qui est faux, mensonger, trompeur. D’autre part, « vérité » renvoie à révéler, faire émerger, à montrer le monde tel qu’il est.

- Il s’agit donc de s’interroger sur le genre même de l’apologue et sur les fonctions de la fiction.

2.Problématique de la dissertation sur Les Fables de La Fontaine

Dès lors, le recours à l’imaginaire permet-il d’accéder à des vérités supérieures?

3.Plan détaillé

I. l’imagination pour dénoncer, a/ la personnification.

La Fontaine utilise dans les fables des animaux ou des végétaux pour mieux traiter des préoccupations humaines. Or, les animaux de La Fontaine sont dotés de la parole, ils sont humanisés.

Par exemple, « Le loup et le renard » ou bien « deux pigeons ».

D’ailleurs, même « La cigale et la fourmi » contient de nombreuses fantaisies par rapport à la réalité entomologique. (pour plus de détails, voir ICI ).

B/Le monde animal comme reflet du monde humain

Le monde des animaux semble traversé par les mêmes problèmes que le monde humain. Ainsi, les animaux des fables ont les mêmes qualités et défauts que les êtres humains.

Citons, « Deux pigeons » qui reflète des défauts humains. Ainsi, l’un des deux pigeons s’ennuie auprès de l’autre qu’il aime pourtant. Il a envie de voir du pays, de découvrir d’autres contrées. Il échappe à la mort par la tempête, par la griffe du vautour et se trouve tué par la fronde d’un enfant. A la fin de la fable, La Fontaine livre une réflexion morale à travers une série de questions rhétoriques.

C/La fiction pour éviter la censure

De plus, La Fontaine est un poète officiel. Il est donc pensionné par le roi et les fables sont écrites pour édifier le dauphin. Ainsi, le détour par le monde animal permet au fabuliste de livrer un regard critique sur la cour sans tomber sous le coup de la censure.

Ainsi, dans « Les animaux malades de la peste » nous pouvons constater que les animaux représentent différentes classes sociales. D’abord, le lion incarne le roi, il est l’animal le plus puissant et le plus féroce. Ensuite, le renard apparaît comme l’incarnation du courtisan, rusé et dangereux. D’autres prédateurs incarnent les puissants: le tigre, l’ours. Quant à l’âne, il renvoie à une certaine robustesse, à une certaine force de travail mais aussi à une forme d’absence de dangerosité.

II. L’imagination comme manière de réfléchir

A. la fable comme lieu d’une réflexion sur la fable elle-même.

La Fontaine s’interroge sur l’argumentation et sur le ressort argumentatif de la fable. Dans « les membres et l’estomac » et le « pouvoir des fables » montrent une réflexion, un métadiscours (c’est-à-dire que la fable réfléchit sur la fable)

Ex: « Le pouvoir des fables » montre toute la puissance argumentative de la fable en prenant appui su un petit récit. Il indique dans la morale que le moyen le plus efficace pour édifier consiste à amuser, à divertir.

B. La fable et l’interrogation philosophique

Contrairement aux idées reçues, la fable ne relève pas exclusivement de la volonté de donner un enseignement moral. La Fontaine suggère la réflexion, il interroge, sur des sujets variés.

« Les deux rats, le renard et l’oeuf »: La Fontaine relate la petite histoire entre ces animaux. Puis, il procède à une réflexion philosophique où il interroge la différence que l’on établit entre l’homme et l’animal. Or, le fabuliste attribue aux animaux une capacité à raisonner.

C. La fable et le débat d’idées

La Fontaine s’inscrit dans les grands débats philosophiques de l’époque. Ainsi, la raison que Descartes érige en modèle et dont il considère que les animaux sont dépourvus est discutée à plusieurs reprises par La Fontaine dans les Fables.

Ex: Le « Discours à Mme de la Sablière » s’inscrit dans cette réflexion philosophique La Fontaine s’oppose au cartésianisme, il attribue des sensations, des sentiments et une forme de raison aux animaux.

III. Les fables pour rechercher la sagesse

A. des valeurs simples.

Les fables valorisent la morale et la recherche d’une vie simple.

Ainsi, « Le savetier et le financier » relate l’histoire de la vie simple et joyeuse du savetier. Mais sa joie de vivre est réduite à néant lorsque le financier lui donne 100 écus. Il ne dort alors plus la nuit de peur d’être volé et n’a donc plus le plaisir de chanter

B. En quête de bonheur

La Fontaine, comme tout homme, s’interroge sur la manière d’accéder au bonheur.

Ainsi, « le songe d’un habitant du Mogol ». La Fontaine, à travers ce mythe oriental, fait l’éloge de la solitude et de la poésie.

C. Accepter l’humaine condition

Enfin, le fabuliste interroge ce qui fait partie intégrante de la vie humaine: la mort. Il interroge notre manière de vivre afin d’être capables d’accepter sa finitude.

Par exemple dans « La mort et le mourant », il raconte l’histoire d’un vieillard de plus de 100 ans. La mort vient le chercher mais il indique qu’il n’est pas encore prête: sa femme n’est pas avertie, il n’a pas fait son testament. La Fontaine montre que notre vie doit être une préparation à la mort qui, bien que difficile, doit être acceptée.

La Fontaine fables dissertation , Conclusion

Ainsi, Les fables s’inscrivent dans l’imagination sur laquelle repose le récit léger et plaisant d’animaux. Or ce recours à l’apologue, argumentation indirecte, permet au lecteur de le divertir mais également de le faire réfléchir au monde, à la vie et à lui-même. Finalement, hormis la portée morale des fables, elles se veulent aussi le lien d’une réflexion philosophique. Dès lors, le récit mensonger permet de faire émerger une vérité humaine, sociale et même philosophique.

Merci de ta lecture. Pour aller plus loin que « La Fontaine fables dissertation », n’hésite pas à consulter les fiches ci-dessous. N’hésite pas à poster tes remarques et tes questions dans les commentaires.

– Commentaire du texte « Le Corbeau et le renard »

– « La cigale et la fourmi » (texte et analyse)

– Texte « Les animaux malades de la peste »

-Texte « La laitière et le pot au lait »

– Fiche biographique sur la Fontaine

– Cours sur l’argumentation

– lecture des Fables en PDF

– Biographie de Jean-Luc Lagarce

2 réflexions sur « LA FONTAINE FABLES DISSERTATION »

En raison du sujet, il ne fallait pas faire un plan didactique? car j’ai l’impression de voir un plan analytique pour une question qui attends un ‘oui et non’..(ainsi que synthèse)

Bonjour, Merci de ce commentaire intéressant. Il était effectivement possible, et même intéressant, de faire un plan dialectique mais nous voulions montrer qu’il était aussi possible de procéder autrement. Effectivement, le correcteur n’attend pas (et heureusement) tel ou tel type de plan. Il faut plutôt choisir un plan qui permette de dynamiser votre propre réflexion.

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Commentaire *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées .

Pour s'améliorer en français

Une dissertation : quel est le but de La Fontaine en écrivant les Fables ?

Rédigé le 16 June 2020

15 minutes de lecture

- 01. Méthode de la dissertation

- 02. Rédaction de la dissertation

- 03. Des fables qui plaisent

- 04. Et qui finissent par instruire

- 05. Conclusion

Méthode de la dissertation

Analyser le sujet.

Tout d’abord, il convient d’analyser le sujet qui vous est donné à traiter.

Cela se passe en plusieurs temps.

La formulation du sujet

D’abord, s’interroger sur la formulation du sujet, qui est généralement une question.

Dans l’exemple : « Quel est le but de La Fontaine en écrivant les Fables ? », la question s'intéresse à l’intérêt pour La Fontaine d’écrire ses fables. La problématique à traiter est donc de l’ordre de l’utilité : à quoi servent les fables de La Fontaine ?

Un bon moyen de saisir l’enjeu d’une formulation est ainsi de reformuler la question, comme nous venons de le faire.

Les notions à définir

Un sujet de dissertation comporte toujours différentes notions, qu’il importe de correctement définir pour, d’une part, montrer au correcteur que le sujet a bien été compris et, d’autre part, identifier les potentielles tensions contenues dans le sujet.

Dans l’exemple : « Quel est le but de La Fontaine en écrivant les Fables ? », il faut savoir ce qu’est un « but » et une « fable ».

Le but, lorsqu’on s’attache à le définir, peut revêtir différents aspects : est-ce un but social ? Est-ce un but économique ? etc.

Les présupposés

Enfin, une question suppose toujours des sous-entendus, ou des idées implicites. Il s’agit pour vous de les identifier, selon les articles, les adverbes ou les formules restrictives comme « toujours » ou « nécessairement ».

Dans l’exemple : « Quel est le but de La Fontaine en écrivant les Fables ? », on présuppose que La Fontaine écrit avec une idée en tête.

Une fois le sujet analysé, vous devez être capable de construire un plan de deux ou trois parties, à partir d’une problématique.

La problématique peut être exactement la même que le sujet, s’il s’agit d’une question. Mais l’analyse du sujet peut aussi vous faire aboutir à une autre question, qui vous semble plus pertinente, ou directement liée à celle qui vous a été posée.

Les deux ou trois parties doivent être liées d’une manière logique. :

- 1 ère partie : on fait état d’une première réponse, qui se révèle en fait superficielle. La fin de cette partie manifeste le caractère incomplet de cette réponse

- 2 ème partie : on y montre les limites de la première partie, sans pour autant se contredire (sinon, à quoi bon avoir écrit la première partie ?). Il faut s’attacher à dépasser plutôt ces limites, c’est-à-dire à approfondir dans un sens ou dans un autre ce qui a été montré au début

- 3 ème partie : ce n’est pas une partie nécessaire. Si vous la rédigez, c’est que les deux premières parties vous semblent insuffisantes et que les réponses apportées ont encore quelques limites.

Sur votre brouillon, ces parties là ne doivent pas être rédigées. Dans l’idéal, il y figure les exemples que vous allez utilisez pour appuyer votre argumentation ainsi que les transitions (comment passer d’une sous-partie à une autre d’une manière cohérente et logique ?).

Vous cherchez du soutien scolaire à domicile ?

Rédiger l’introduction et la conclusion

Au brouillon, il vous faut en revanche rédiger l’introduction et la conclusion. La rédaction de celles-ci ne doit intervenir qu’une fois l’analyse du sujet et votre plan terminés.

- l’introduction : elle doit faire apparaître l’analyse du sujet que vous avez menée. Ainsi, il s’agit de définir les termes du sujet qui posent problème et de montrer en quoi le sujet est problématique. On peut pour cela s’aider du sens comment. Elle se termine sur l’annonce de votre problématique et l’annonce de votre plan.

- La conclusion : elle propose un bilan de votre réflexion. Attention : elle n’est pas un résumé de votre développement. Vous devez y exposer la solution à votre problématique et mettre en lumière les difficultés qui subsistent encore. On ne cite pas d’auteur, ni d’exemple, et on ne propose pas d’ouverturee

Rédiger le développement

Le développement comprend vos parties, elles-mêmes composées de sous-parties. Il ne faut pas y mettre les titres, comme ici. Contentez-vous d'annoncer explicitement leur sujet - ce que vous allez y traiter.

Il faut y mettre des exemples tirés de vos lectures, en faisant référence à des passages précis.

Les citations sont également bienvenues.

Il faut s’assurer de la logique entre les parties et les sous-parties : de bonnes transitions vous rapporteront beaucoup de points.

Evidemment, il faut soigner l’orthographe et le vocabulaire ! Les correcteurs y sont sensibles, et ce sont-là des points aisément gagnés !

Rédaction de la dissertation

Introduction.

Les Fables de La Fontaine font partie du patrimoine littéraire français, voire mondial. Regroupées dans trois recueils entre 1668 et 1694, pour un total de deux cent quarante trois fables, elles furent inspirées à Jean de La Fontaine par les antiques Esope, Babrius et Phèdre.

Elles mettent généralement en scène des animaux anthropomorphes et contiennent, presque systématiquement, une morale. Mais parce qu’elles semblent d’une lecture assez simple, malgré la langue du XVIIe siècle, parce que les morales semblent claires et sont devenues proverbiales, parce qu'elles sont devenues incontournables dans l'enseignement de l'école primaire, on a tendance à sous-estimer la valeur didactique de ces écrits.

Car, au moment d'étudier les fables de La Fontaine, il nous appartient de restituer le contexte socio-historique dans lequel elles ont été écrites. Jamais, La Fontaine ne s'est seulement fait bouffon du Roi ; son but était plutôt double , conformément à la formule latine : « placere et docere » - « plaire et instruire ». Pourtant, dire cela ne suffit pas.

Annonce de la problématique

Pouvons-nous, par l'étude de ces Fables, déterminer leur but ? Ou même, leurs buts ?

Annonce des axes

Nous verrons dans un premier temps quels sont les moyens de La Fontaine pour rendre ses fables agréables à la lecture . Mais dans un second temps, il faudra voir quel est l'intérêt, pour lui, de les rendre agréables , puisque le simple plaisir d'être lu ne semble pas suffisant pour expliquer leur production.

Développement

Des fables qui plaisent.

Il est incontestable que les fables écrites par La Fontaine ont la volonté de plaire . Ceci est perceptible à travers plusieurs points. L'art de l'apologue lui-même, dont elles sont issues, avait déjà cet objectif - incontournable, en outre, de toute production littéraire. Mais le genre de la fable s'émancipe de l'apologue pour établir sa propre poétique , avec ses propres rythmes et ses propres registres. Enfin, l'aspect merveilleux qu'elle contient vise également à émerveiller le lecteur pour mieux retenir son attention.

L’art ancestral de l’apologue

Si on assimile un peu trop vite les fables à la littérature de jeunesse, il faut d’abord contextualiser la production et la diffusion de l’œuvre pour en comprendre les enjeux.

Nous sommes au XVIIe siècle, siècle de Louis XIV, le Roi Soleil . La production artistique, dont la littérature, est destinée à un public cultivé et privilégié économiquement . La culture appartient au pouvoir, et sans l’appui de « mécènes » et de « protecteurs », toute production est impossible.

C’est ainsi que La Fontaine dédie la première fable de chacun de ses livres à un personnage important : Madame de Montespan (la favorite du roi : c’est donc un moyen indirect de toucher le souverain). Mais suivent d'autres grands noms de l'époque : Monseigneur le Dauphin (le fils du roi Louis XIV et de la reine Marie-Thérèse) ; Monseigneur le Duc de Bourgogne (le livre XII) ; ou encore à Madame de la Sablonnière.

C'est là une première preuve de la volonté de La Fontaine de plaire : il évolue dans un milieu social précis, régi par des codes , et qu'il appartient de maîtriser pour pouvoir continuer à exister. D'ailleurs, La Fontaine ne manifeste pas autre chose lorsqu'il écrit dans la préface de son Livre I :

« On ne considère en France que ce qui plaît : c’est la grande règle, et, pour ainsi dire, la seule. »

Néanmoins, les débuts d'ouvrage ne servent pas que les dédicaces aux hauts personnages. Ils précisent également l'enjeu et l'inspiration de l'auteur.

Dès le premier livre, le principal modèle est ainsi explicité dans le court poème « A Monseigneur Le Dauphin » :

« Je chante les héros dont Ésope est le père ».

Esope est un écrivain grec ayant vécu entre le VIIème et le VIème av. J-C. Il passe pour être l'inventeur de la fable et, de fait, La Fontaine reprend nombre de ses productions, comme « Le Loup et l'Agneau » ou « La Tortue et le Lièvre ».

En invoquant son nom, La Fontaine se place d'emblée sous l'autorité d'un auteur antique. Il manifeste par là sa volonté de s'inscrire dans une tradition et revendique lui-même une parenté, pour être intégré à la caste des grands auteurs.

Car l'apologue, qui est un court récit se terminant par une morale, descend d'une longue tradition littéraire, sans limite géographique. La Fontaine se fait ainsi à la fois le porte-parole et le continuateur d'un genre à succès.

Le Moyen-Age est à l'origine de la fable « Le Corbeau et le Renard », qui apparaît dans Le roman de Renart ; les traditions indiennes et arabes lui ont inspiré « Les Animaux malades de la peste » ou « Les poissons et le Cormoran ».

Néanmoins, La Fontaine donne au genre une véritable poétique ; il lui donne une nouvelle forme, en tant qu'il s'inscrit dans la modernité de son époque, et vise à renouveler des histoires universelles.

Vous pouvez approfondir vos connaissances grâce au soutien scolaire en ligne .

Une poétique de la fable

Mais il y a aussi un aspect plaisant de la fable qui lui est propre, c’est-à-dire qui dépend de sa composition : c’est la poétique de la fable. Il faut plaire, et cela passe aussi par la forme. La fable réclame la concision, et une dynamique de lecture efficace.

Dans la fable « La Laitière et le pot au lait », par exemple, nous avons dans les trois premiers vers toute l’essence de la fable qui va suivre :

« Perrette sur sa tête ayant un Pot au lait Bien posé sur un coussinet, Prétendait arriver sans encombre à la ville. »

Il y a d'abord la présentation du personnage, « Perrette », prénom hypocoristique (qui exprime une intention affectueuse, grâce au suffixe « -ette »), qui déjà nous présente un personnage pour qui nous avons de la sympathie ; il y a ensuite « le Pot au lait », objet qui permet le rêve (tout ce qu’elle pourra acheter en le revendant) ; et la situation critique , avec « prétendait arriver sans encombre à la ville » : toute la fragilité de la démarche tient dans ce verbe « prétendait » qui laisse deviner au lecteur attentif le drame qui va se jouer…

Nous sommes dans une forme versifiée , qui est donc une forme poétique. La versification a un rôle essentiel dans le récit. Ce qui caractérise la versification des fables est l’hétérométrie : les vers ont des longueurs différentes qui viennent toujours épouser le sens ou l’impression qu’ils doivent dégager. Le fond et la forme se rejoignent.

Ainsi, on trouve des vers courts pour l’action, vers longs pour les sentiments (le lyrisme) : c’est le cas, par exemple, dans la fable « Les deux pigeons » : l’aventure du voyage est rythmée par des vers courts et nerveux :

« La Volatile malheureuse, Qui, maudissant sa curiosité, Traînant l’aile et tirant le pié, Demi-morte et demi-boiteuse, Droit au logis s’en retourna : Que bien, que mal elle arriva Sans autre aventure fâcheuse. »

La deuxième partie du poème, très lyrique, présente plutôt des vers longs, et un rythme ample

« Hélas! Quand reviendront de semblables moments? Faut-il que tant d’objets si doux et si charmants Me laissent vivre au gré de mon âme inquiète? Ah! si mon cœur osait encor se renflammer ! »

La Fontaine utilise tous les moyens et tous les procédés du poème pour agrémenter ses moralités. L’art de La Fontaine consiste à donner l’impression d’une fluidité et d’une facilité , c’est-à-dire d’une légèreté qui est synonyme de plaisir pour le lecteur.

Ailleurs dans la préface du livre 1, La Fontaine précise même le rôle de ses fables, et l’utilisation d’animaux :

« Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons : Ce qu’ils disent s’adresse à tous tant que nous sommes ; Je me sers d’animaux pour instruire les hommes. »

« Plaire » pour « instruire », à travers les « animaux », l’humour (« même les poissons »…), voire l’ironie.

Un bestiaire symbolique

Il y a une caractéristique essentielle à cet aspect plaisant de la fable, c’est son aspect merveilleux. Le « merveilleux » s’inscrit dans la tradition médiévale et chrétienne : c’est ce qui surpasse la réalité et donne un sens supérieur aux choses.

Dans Les Fables , le merveilleux est surtout présent à travers les animaux. C’est l’ensemble des animaux, ce qu’on appelle le bestiaire, qui donne au livre cet aspect fascinant qui est encore aujourd’hui très efficace.

Le choix des animaux n’a jamais rien de gratuit ou d’aléatoire, et il faut, quand on aborde une fable, comprendre toute la portée symbolique , parfois complexe des bêtes utilisées. Même si, bien souvent, la symbolique nous semble évidente (notamment parce que La Fontaine est devenu très connu et que c’est par lui justement que la représentation symbolique des animaux est entrée dans les mœurs) comme pour le lion, qui symbolise la puissance, la royauté, le pouvoir ; le renard, la ruse, la duperie, l’intelligence malicieuse ; le « loup », la violence et la cruauté ; l’« âne », le travailleur, l’honnêteté, mais aussi la bêtise.

Car certains animaux ont une symbolique plus complexe qui invite à une lecture plus fine. Comme, par exemple, dans « Les obsèques de la Lionne », où le Cerf est à la fois le « serf », c’est-à-dire l’esclave du roi, mais aussi le symbole du Christ (un cerf apparaît par exemple à Saint-Eustache), c’est-à-dire du martyre, et de la rédemption.

En fait, la symbolique est toujours un peu plus complexe qu’il n’y paraît , autant que le sens particulier d’une fable peut l’être : c’est cela aussi le plaisir, chercher le vrai propos de ce qui est « enseigné ».

« Plaire » ne signifie pas seulement répondre à l’attente des lecteurs : il s’agit de s’inscrire dans une tradition ancestrale et de savoir manier les techniques poétiques. C’est aussi cela qui donne plus de crédit aux « leçons morales », qui permet aussi de leur donner plus de force.

Et qui finissent par instruire

Les fonctions de la fable.

« Placere et docere » , « plaire et instruire », « plaire en instruisant » peut-on lire dans la première fable des Fables, voilà les deux principales fonctions de l’art de l’apologue , qui sont en fait inséparables.

La Fontaine revient à plusieurs reprises sur ce rôle des fables. Souvent, comme nous l’avons déjà souligné, dans les fables dédicacées à des personnages importants (les premières fables de chaque livre), mais aussi au fil des fables elles-mêmes, comme par exemple, dans celle intitulée justement « Les Fonctions de la fable ».

À la fois critique de l’inertie des auditeurs , critique de leur propension à préférer s’amuser plutôt qu’à envisager sérieusement le danger qui les guette (l’invasion macédonienne de la Grèce, comme elle a eu effectivement lieu), mais aussi éloge de l’efficacité, voire de la nécessité de l’apologue : sans plaire, il est impossible d’instruire (sans la fable, il est impossible d’attirer l’attention : c’est la captatio benevolentiae antique ).

La Fontaine l'affirme lui-même, dans la fable « Le Pâtre et le Lion » :

« Une morale nue apporte de l'ennui : Le conte fait passer le précepte avec lui. »

Et, en parallèle :

« conter pour conter me semble peu d’affaire ».

D’un côté nous avons l’affirmation que la morale seule est rébarbative, inefficace, inutile ; de l’autre, nous avons la dénonciation du divertissement gratuit . L’art de La Fontaine, c’est allier l’utile à l’agréable.

La morale et les moralités

Évidemment, la moralité (la formule concise qui vient résumer le propos moral de la fable) semble être une des caractéristiques principales de la fable. Une fable est une histoire plus une moralité qui vient en éclaircir le sens. Pourtant, dans les faits, l’affaire est plus compliquée.

Nous relevons en effet différents cas de figure , que l’on peut regrouper en deux catégories. D’abord, la morale peut être explicite, c’est le cas le plus fréquent peut-être, et celui qu’on attend naturellement. La morale est alors énoncée clairement, soit en fin de fable, soit en début, parfois au milieu.

Ainsi : « Il se faut entr’aider, c’est la loi de nature », VIII, 17 ; « En toute chose il faut considérer la fin », III, 5 ; « Ils demandèrent la sagesse : / C’est un trésor qui n’embarrasse point », VII, 6, etc. Ces formules explicites sont devenues parfois proverbiales (« Adieu veau, vache, cochon, couvée ! » dans « La Laitière et le Pot au lait »).

On en trouve aussi parfois plusieurs dans la même fable (comme dans « Les deux pigeons » : « L’absence est le plus grand des maux », « Soyez-vous l’un à l’autre un monde toujours beau, / Toujours divers, toujours nouveau ; / Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste. », ou encore sur l’enfance : « cet âge est sans pitié »).

Mais la morale peut être aussi implicite, c’est-à-dire qu’elle n’est pas clairement énoncée, et que c’est au lecteur de la formuler. Nous pouvons prendre comme exemple la fable « Le Chêne et le Roseau », où La Fontaine ne prend pas la peine de préciser le sens de son récit (qui pourrait être « La loi du plus fort n’est pas toujours la meilleure »).

« La Cigale et la Fourmi », fable très connue, ne présente pas non plus de morale claire. C’est aussi parce que le rôle de la fable est didactique : le lecteur doit faire l’effort de chercher, de comprendre, d’interpréter (c’est ce qu’on appelle un travail d’herméneutique ). En général, cependant, un idéal de simplicité et de modestie se dégage de ces axiomes, de ces morales, comme dans « Le Savetier et le Financier » ou dans « Les deux pigeons » où l'un des deux pigeons quitte sa « moitié » (son ami) pour aller à l’aventure où il n’essuie que des déconvenues avant de rentrer chez lui. La morale – implicite – étant qu’il faut mieux rester là où on se sent bien plutôt que de courir à l’aventure.

Il critique aussi l’hypocrisie, le pouvoir excessif et injuste (dans la grande tradition des moralistes antiques). Il y a donc parfois une portée politique de la fable , comme dans « Les Obsèques de la Lionne » :

« Amusez les Rois par des songes, Flattez-les, payez-les d’agréables mensonges, Quelque indignation dont leur cœur soit rempli, Ils goberont l’appât ; vous serez leur ami. »

Cette morale acerbe est évidemment pleine d’ironie. La Fontaine est loin ici d’être le conteur pour enfants qu’on voudrait qu’il soit. La Fontaine renoue avec la « sagesse antique », et plus précisément la philosophie épicurienne : il faut savoir profiter de la vie, oui, mais sans chercher à obtenir ce qu’on ne peut pas avoir, sans chercher à avoir trop. En fait, nous dit La Fontaine tout au long des fables, c’est que profiter de la vie, c’est profiter de ce qu’on a.

Un moraliste très peu moralisateur

Ainsi, il ne faut pas croire que la morale des fables est toujours celle qu’on croit. Il faut se rappeler que La Fontaine est un « libre penseur » (ce qu’on appelle à l’époque un « libertin ») : même s’il se protège (la condamnation royale ou religieuse peut être sévère), il est plus subversif qu’on veut bien le croire. C

Comme nous l’avons vu avec « Les Obsèques de la Lionne », il se permet de critiquer le pouvoir absolu et l’hypocrisie des courtisans (des gens de la cour). La même ironie est également présente dans une morale comme : « Il n’est pas toujours bon d’avoir un haut Emploi » (I, 4).

Mais il faut aussi relire les fables sous un œil neuf : la morale qu’on veut nous enseigner n’est peut-être pas celle que La Fontaine voulait faire passer : tout dépend de l’interprétation de la charge ironique de certaines fables. Prenons un exemple célèbre : « La Cigale et la Fourmi ». Quel est le sens de cette fable ? Beaucoup s’accorderaient à dire que La Fontaine critique l’oisiveté, et engage au travail. Pourtant, plusieurs éléments viennent contredire cette version. D’abord, parce que la morale est implicite et qu’il faut toujours se méfier des morales implicites : c’est un appel clair à l’interprétation du lecteur. C’est un moyen pour La Fontaine de se protéger des censeurs. Ensuite, par la symbolique des animaux : la cigale chante, elle est un animal du soleil (du sud), elle est sympathique, elle respire la joie de vivre et le bonheur ; au contraire, la fourmi est un animal vil : elle est petite, méprisable, et elle ne fait que suivre ses congénères. Nous serions davantage enclin à préférer la cigale à la fourmi… Enfin, la fourmi, dans la fable, apparaît comme avare et méchante : elle se moque de la cigale, elle est pleine de ressentiment, elle est jalouse de la liberté de la cigale, et ne trouve son plaisir qu’au moment où celle-ci est en difficulté.

Ce que critique La Fontaine est davantage l’avarice et la méchanceté que l’oisiveté (qui, de plus, est une valeur positive dans l’Antiquité, puisque le travail est le fait des esclaves). La Fontaine, qui a écrit des contes érotiques, n’est peut-être pas le moralisateur qu’on voudrait bien croire… Être « moraliste », c’est cerner les défauts des gens, non pas leur inculquer une morale.

Les Fables sont l’œuvre d’une vie. La Fontaine y déploie toute la fantaisie, toute la créativité, tout le talent dont il est capable. Il y montre son expérience, son savoir, mais aussi sa faculté à cerner les défauts des gens et de son époque.

Loin de la littérature de divertissement, c’est une œuvre de sagesse, presque philosophique , que nous offre La Fontaine, et il faut la lire de cette manière-là. « Placere et docere », comme le suggérait déjà le philosophe Lucrèce, élève du matérialiste antique Épicure. C’est cette générosité, cette richesse de l’œuvre qui demeure et qui fascine toujours.

Mais il serait dommage de s’arrêter à La Fontaine. Beaucoup d’autres auteurs ont écrit des fables, certains en écrivent encore, et il est non seulement intéressant de les comparer, mais aussi, simplement, de lire ce qu’ils ont à nous dire : Jean-Pierre Claris de Florian, Antoine Houdar de la Motte, Antoine Furetière ou encore Charles Perrault.

Vous avez aimé cet article ? Notez-le !

Ancien étudiant de classe préparatoire b/l (que je recommande à tous les élèves avides de savoir, qui nous lisent ici) et passionné par la littérature, me voilà maintenant auto-entrepreneur pour mêler des activités professionnelles concrètes au sein du monde de l'entreprise, et étudiant en Master de Littératures Comparées pour garder les pieds dans le rêve des mots.

Ces articles pourraient vous intéresser

Planning de Révision du Brevet

Préparer l'épreuve du brevet Le brevet des collèges est le premier examen sérieux pour les élèves à la fin de la troisième. Alors pour éviter de laisser le stress vous envahir à l'approche de la date fatidique, mieux vaut se préparer en élaborant un planning de révision. A quoi sert un planning de révision pour[…]

15 May 2024 ∙ 13 minutes de lecture

Commentaire de Texte Le Pont Mirabeau

« Le pont Mirabeau », Guillaume Apollinaire : commentaire littéraire ? Le Pont Mirabeau est un poème écrit par Guillaume Apollinaire, un poète français du début du 20e siècle. Publié en 1913 dans son recueil "Alcools", le poème explore les thèmes de l'amour, de la fuite du temps et de la mémoire, en utilisant le[…]

30 January 2024 ∙ 11 minutes de lecture

Peut-on passer le bac sans avoir fait la journée d’appel ?

Doit-on avoir fait sa journée défense et citoyenneté pour passer le baccalauréat ? ?? Bien que les jeunes Français puissent être convoqués à la JDC avant ou après avoir obtenu leur bac, ces deux processus demeurent indépendants. La JDC vise à informer les citoyens sur leurs droits et devoirs envers la défense nationale, tandis que[…]

26 September 2023 ∙ 7 minutes de lecture

Pourquoi Faire un Bac Blanc ?

A quoi sert l'examen blanc avant le baccalauréat ? 🎭 Le bac blanc, c'est un peu la répétition générale avant le spectacle Vous avez encore le droit de vous tromper, cela n'aura pas de grosses conséquences sur votre note finale. Le bac blanc, ce sont des épreuves qui durent parfois quatre heures quasiment conformes au[…]

30 May 2023 ∙ 8 minutes de lecture

Comment se passe le Bac pendant le Covid ?

De quelle manière se déroule le baccalauréat en temps de pandémie ? Covid-19 se déverse dans le monde en ce XXIe siècle semblable au réseau internet. Que cherche-t-il ? Est-il signe de solidarité universelle ? - Nacira Boukli-Hacene Du bac technologique au baccalauréat professionnel, en passant par le bac général, il n'y a pas de[…]

6 May 2021 ∙ 8 minutes de lecture

Est-ce important d’avoir une mention au Bac ?

Une mention permet-elle d'offrir plus de perspectives post-bac ? L’avantage des gens qui n’ont pas le baccalauréat, c’est qu’ils le préparent leur vie durant - Günter Grass Depuis le brevet, les lycéens le savent : le bac est une étape incontournable. Distinction absolue au lycée, elle est le symbole de la fin d'une partie de[…]

6 May 2021 ∙ 7 minutes de lecture

Quand sont Donnés les Résultats du Bac ?

A quel moment connaît-on son résultat à l'examen terminal du lycée ? Quel sera le taux de réussite du bac cette année ? Le stress monte... Vous êtes en première ou en terminale, vous vous préparez au baccalauréat en apprenant et en révisant d'arrache-pied et vous vous demandez quand vous connaîtrez les résultats de votre[…]

Que faire après le Bac ?

Vers quoi se diriger avec un baccalauréat en poche ? Un avenir, cela se façonne, un avenir cela se veut - Raymond Barre Tous les bacheliers pourront le dire : choisir son avenir est une étape cruciale dans la vie d'un.e lycéen.e. Qu'il s'agisse de préparer un concours d entrée, de faire son choix parmi[…]

6 May 2021 ∙ 9 minutes de lecture

Quelles sont les mentions au Bac ?

Quels sont les différents paliers de résultats au baccalauréat ? Les premiers de classe qui se prennent au sérieux sont des cancres qui s'ignorent - Alice Parizeau Année après année, de la classe de Première à la Terminale, les lycéens vont, en toute logique, devenir des bacheliers. Car oui, le baccalauréat est le Saint Graal,[…]

Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !

Cancel reply

Votre commentaire

Current ye@r *

Leave this field empty

J’ai vraiment des difficultés avec la dissertation

Bonjour Philippe, nous serions ravis de vous aider ! Rendez-vous sur la plateforme de Superprof, sélectionnez la rubrique « Découvrir nos Superprofs » en indiquant le français. Vous trouverez de nombreux professeurs près de chez vous. Bonne journée ! 🙂

Merci ! Cette page m’a beaucoup aidé, merci beaucoup.

Fables, La Fontaine (livres VII à XI) : résumé et analyse

Tu passes le bac de français ? CLIQUE ICI et deviens membre de commentairecompose.fr ! Tu accèderas gratuitement à tout le contenu du site et à mes meilleures astuces en vidéo.

Voici une analyse (fiche de lecture) des livres VII à X I des Fables de La Fontaine qui sont au programme du bac de français 2020 .

Publiés dix ans après le premier recueil , les livres 7 à 11 des Fables sont dédiés à Mme De Montespan, favorite de Louis XIV.

Les fables de ce deuxième recueil se veulent donc plus complexes et plus subtiles puisqu’elles ne sont plus destinées à un enfant (le premier recueil était dédié au Dauphin âgé de 6 ans) mais à un public adulte .

Derrière la fantaisie et la légèreté des fables se cache une satire mordante des pouvoirs, de la société, une peinture de l’âme humaine et un message philosophique .

Les livres 7 à 11 des Fables : analyse en vidéo

Analyses des fables de La Fontaine (Livres VII à XI) :

- Le rat qui s’est retiré du monde

- Le savetier et le financier

- Les deux amis

- Les deux pigeons

- Les femmes et le secret

- La cour du lion

- Les obsèques de la lionne

- Le singe et le léopard

- L’huître et les plaideurs

- Les deux coqs

- Le coche et la mouche

- Les animaux malades de la peste

- Le chat, la belette et le petit lapin

- Le curé et le mort

- La laitière et le pot au lait

- Le vieillard et les trois jeunes hommes

- Le pouvoir des fables

Qui est Jean de La Fontaine ?

Né à Château-Thierry en Champagne en 1621, Jean de La Fontaine s’installe à Paris en 1658, et fait partie des artistes qui entourent le ministre Fouquet au château de Vaux-Le-Vicomte .

Après la disgrâce de Fouquet, La Fontaine fréquente les salons parisiens et obtient la protection de diverses personnes, notamment Mme de la Sablière.

Auteur classique , il est célèbre pour ses Fables publiées en 1668 (livres I à VI), 1678-1679 (livres VII à XI) et 1694 (livre XII) qui visent à « plaire et instruire » .

La Fontaine tire aussi du classicisme son admiration pour les Anciens chez lesquels il puise son inspiration (Esope, Phèdre, Pilpay). Il prend parti pour les Anciens dans la célèbre querelle des Anciens et des Modernes .

Comment résumer les Fables (livres VII à XI) ?

Les fables des livres VII à XI ne se résument pas si facilement puisque La Fontaine dans son « Avertissement » revendique justement leur diversité :

« j’ai jugé à propos de donner à la plupart de celles-ci un air et un tour un peu différent de celui que j’ai donné aux premières, tant à cause de la différence des sujets, que pour remplir de plus de variété mon ouvrage « .

Cette variété touche les sujets abordés (critique sociale et politique, peinture des vices humains, confidence lyrique…), les personnages (des animaux anthropomorphes comme dans « Le rat qui s’est retiré du monde « , des humains comme dans « Le savetier et le financier » ou « Les deux amis » ), les styles et les tons (ton satirique, polémique dans « Les animaux malades de la peste », lyrique dans « Les deux pigeons « , comique dans « Les femmes et le secret » ).

L’ unité des Fables est donc à trouver dans l’ univers poétique qui les anime et dans la sagesse qui en ressort, une sagesse fondée sur le bon sens, le pragmatisme et la simplicité.

Quels sont les thèmes importants dans les Fables (livres 7 à 11) ?

La ruse ou la tromperie est un ressort classique de la comédie et La Fontaine se plaît à utiliser fréquemment ce registre, comme dans « Le loup et le chien maigre » (Livre IX) où le loup se fait berner par un chien rusé ou dans « La Cour du lion » où le renard doit ruser pour échapper aux foudres du roi.

Dans « Les obsèques de la Lionne » , le cerf ne doit sa survie qu’à l’invention d’un songe qui trompe le lion (Livre VIII).

Dans « Le singe et le léopard « , La Fontaine ne cache pas sa préférence pour la ruse et l’esprit du singe, qui s’oppose à l’apparence du léopard, belle certes, mais qui cache une absence de qualité intérieure.

Dans « L’Huître et les Plaideurs » (Livre IX), la justice, représentée par Perrin Dandin, trompe les deux plaideurs en mangeant l’huître qu’ils se disputent et en laissant à chacun des plaideurs une écaille.

La vanité est un défaut humain récurrent dans les Fables .

L’homme dans « L’homme et la couleuvre « (livre X) a la vanité de se mettre en tête que « tout est né pour (lui), quadrupèdes, et gens, et serpents » .

Le coq vainqueur dans « Les deux coqs » périt en chantant sa victoire sur un toit.

Le Héron du livre VII dédaigne la carpe, les tanches puis le goujon. Le soir venu, affamé, il se contente d’un limaçon, sa vanité se trouvant là punie.

Dans « Le coche et la mouche » (livre VII), la mouche se croit indispensable alors qu’elle n’est qu’une gêne.

Le rat qui critique l’éléphant voit sa vanité punie par le chat (« Le rat et l’éléphant », livre VIII).

Par cette condamnation de la vanité, La Fontaine engage l’homme à rester dans la mesure .

La justice est particulièrement visée dans les livres VII à XI.

« Les Animaux malades de la peste » critique la partialité de la justice qui rend ses arrêts selon la position sociale de l’accusé ou du plaignant : « Selon que vous serez puissant ou misérable / Les jugements vous feront blanc ou noir ».

« L’Huître et les Plaideurs » (livre IX) illustre l’avidité de la justice qui de surcroît ne rend justice à aucun des plaignants.

Le chat dans « Le chat, la belette et le petit lapin » (livre VII) abuse de son pouvoir en croquant les deux plaignants.

La Fontaine dénonce les illusions de l’imagination , fidèle en cela à l’enseignement de Pascal dans les Pensées qui enjoint les hommes à se méfier des tromperies de l’imagination.

Dans « La laitière et le Pot au lait » (Livre VII), Perette se perd dans des rêveries irréalistes, tout comme le curé dans « Le Curé et le Mort » : ils sont tous deux vite rattrapés par la réalité.

La Fontaine nous invite à rechercher le bonheur dans le moment présent et dans une vie simple proche de la nature (« Le songe d’un habitant du Mogol », livre XI).

Quelles sont les caractéristiques de l’écriture de La Fontaine ?

La Fontaine veut « plaire et instruire « , « joindre l’utile à l’agréable « conformément aux principes définis par Horace et repris par les classiques.

Pour plaire , La Fontaine utilise des animaux anthropomorphes qui permettent d’instruire les hommes en maniant l’ironie ou le comique .

Les récits rapides, plaisants , les dialogues alertes donnent un aspect vivant et dynamique au texte. L’utilisation de vers hétérométriques (des vers qui n’ont pas tous la même longueur) et des enjambements permet un jeu sur le rythme, toujours suggestif chez La Fontaine.

Mais derrière cette fantaisie et cette légèreté qui font le plaisir du lecteur, La Fontaine vise à instruire . La morale est souvent exprimée clairement et distinctement, La Fontaine n’hésite pas à utiliser un vocabulaire philosophique ou conceptuel.

Que signifie le parcours « Imagination et pensée au XVIIème siècle » ?

Les livres VII à XI des Fables de La Fontaine sont au programme du bac de français 2020 dans le cadre du parcours « Imagination et pensée au XVIIème siècle ».

Pour comprendre ce parcours, tu dois savoir que le XVIIème siècle est traditionnellement considéré comme le siècle de la raison .

À l’époque de La Fontaine, la mode est au cartésianisme, impulsé par le philosophe René Descartes (1596 – 1650) qui, dans son Discours de la Méthode, prône la raison comme instrument d’accès aux vérités premières. Le philosophe Blaise Pascal (1623-1662) affirme dans les Pensées que l’imagination est « maîtresse d’erreur ».

Mais alors, de quel côté se situe La Fontaine : celui de la pensée ou de l’imagination ?

La Fontaine et la critique de l’imagination

La Fontaine s’inscrit dans la lignée de Descartes et Pascal quand il montre les illusions dans lesquelles nous égare l’ imagination avec par exemple « La Laitière et le pot au lait » (livre VII).

La laitière Perrette se laisse entraîner par son imagination en construisant mentalement une vie parallèle. Mais l’ imagination est trompeuse : Perrette trébuche et revient vite à la réalité.

Dans « Le vieillard et les trois jeunes hommes » (livre VIII), les trois jeunes hommes voient leur ambition punie par la mort alors que le vieillard, sage et raisonnable, récolte le fruit de son travail.

Dans « L’homme qui court après la Fortune, et l’homme qui l’attend dans son lit » (livre VII), ce sont également l’imagination et l’ambition qui guident l’homme qui parcourt le monde pour des chimères : La Fontaine souligne le caractère dangereux et absurde de l’ imagination qui n’est que la poursuite du néant .

La Fontaine, au cœur d’un XVIIème siècle fondamentalement cartésien, dénonce donc les illusions de l’imagination et valorise au contraire la pensée .

La fable « L’avantage de la science » (livre VIII) est ainsi un éloge du savoir : « Laissez dire les sots : le savoir a son prix ».

La Fontaine et le recours à l’imagination à des fins didactiques

Cependant, La fontaine ne rejette pas toute forme d’imagination. Au contraire, La Fontaine utilise l’imagination à des fins didactiques pour plaire et instruire conformément à l’idéal classique.

L’utilisation des animaux est une stimulation de l’imagination pour le lecteur. La mise en scène d’un bestiaire imaginaire montre ce plaisir de raconter une histoire et de passer par l’imagination du lecteur pour mieux illustrer la morale.

Dans « Le pouvoir des fables » , La Fontaine fait l’éloge de la fable qui, parce qu’elle a recours à l’ imagination , est un outil de persuasion plus efficace que les discours sérieux. Il confesse l’émerveillement enfantin des hommes face aux histoires : « Le monde est vieux, dit-on, je le crois; cependant / Il le faut amuser encor comme un enfant. »

Tu peux aussi lire mes commentaires des fables des livres I à VI :

♦ La cigale et la fourmi : analyse ♦ La mort et le bûcheron : analyse ♦ Le chêne et le roseau : analyse ♦ Le laboureur et ses enfants : analyse ♦ Le lion et le moucheron : analyse ♦ Le loup et l’agneau : analyse ♦ Le loup et le chien : analyse ♦ Les grenouilles qui demandent un roi : analyse ♦ Les membres et l’estomac : analyse

Lectures suggérées pour ce parcours :

♦ Les Caractères, La Bruyère [fiche de lecture] ♦ La Princesse de Clèves [fiche de lecture] ♦ La dent d’or, Fontenelle (analyse) ♦ Imagination, Pascal : analyse ♦ Pascal, Pensées, fragment divertissement : analyse

Les 3 vidéos préférées des élèves :

- La technique INCONTOURNABLE pour faire décoller tes notes en commentaire [vidéo]

- Quel sujet choisir au bac de français ? [vidéo]

- Comment trouver un plan de dissertation ? [vidéo]

Tu entres en Première ?

Commande ton livre 2024 en cliquant ici ⇓.

Qui suis-je ?

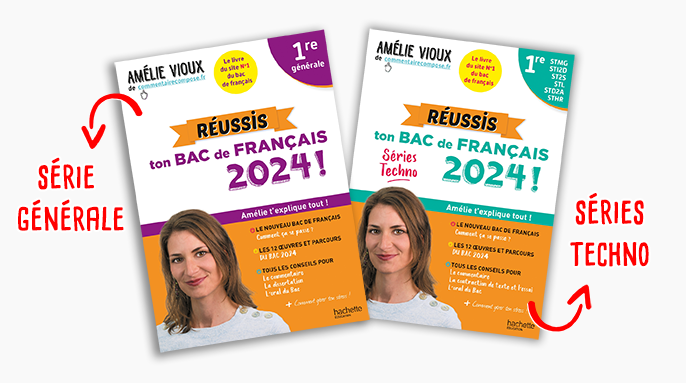

Amélie Vioux

Je suis professeur particulier spécialisée dans la préparation du bac de français (2nde et 1re).

Sur mon site, tu trouveras des analyses, cours et conseils simples, directs, et facilement applicables pour augmenter tes notes en 2-3 semaines.

Je crée des formations en ligne sur commentairecompose.fr depuis 12 ans.

Tu peux également retrouver mes conseils dans mon livre Réussis ton bac de français 2024 aux éditions Hachette.

J'ai également publié une version de ce livre pour les séries technologiques ici.

47 commentaires

Bonjour Amélie, Je présente l’oeuvre les Fables à l’oral blanc est-ce que vous auriez des conseils à me donner ? Merci par avance

Bonjour, pourrez-vous faire l’analyse linéaire des fables suivantes s’il vous plaît car j’ai bientôt un oral blanc : Le Cochon, la Chèvre et le Mouton et L’Ours et l’Amateur des jardins.

Merci d’avance ! Vous nous aidez tellement ! Cordialement. Christine (élève en 1ère)

bonjour, pourriez vous me donner une définition générale de la fable ?

Bonjour Amélie, je rejoins Itah. J’ai une présentation orale à faire sur l’ensemble des fables de J.de la Fontaine. Pourriez vous m’aider ?

Bonjour, je suis élève de première générale et je ne trouve pas la fable 24, livre huit: L’éducation de Jean de La Fontaine. Il me faudrait une analyse pour l’épreuve orale du baccalauréat 2021. Pourriez-vous m’aider ?

Bonjour Itah, Je rédige de nombreuses analyses chaque année, mais je ne peux évidemment pas commenter chaque page de chaque œuvre intégrale. Essaie de voir si l’analyse de ton professeur ne suffit pas (tu peux aussi mettre en commun tes notes avec celles de tes camarades).

Bonjour Amelie

Je suis actuellement en première générale j’ai une dissertation demain et j’étudie les fables de la fables livre 7 à 11 , pouvez-vous m’en dire un peu plus s’il vous plaît sur ce parcours ? Et comment faire une dissertation ? Plan dialectique

Bonjour Amélie ! Je viens de découvrir votre site et je suis juste époustouflée de sa richesse !! Je suis actuellement en première générale et j’étudie Les Fables ! J’ai une dissert la semaine prochaine donc je vais potasser le site et regarder les vidéos ! Merci beaucoup Jeanne

Merci Jeanne et bon courage pour la préparation de ta dissertation !

Bonjour, merci pour votre excellent travail! Est ce normal qu’il n’y ait pas d’accès aux analyses des fables?

Un grand merci cordialement,

Bonjour Amélie,

Je pense que c’est une erreur de considérer les fables du premier recueil comme des textes destinés aux enfants sous prétexte que ce recueil est dédié au Dauphin: lui dédier l’ouvrage, ce n’est pas écrire pour lui, c’est plutôt faire en sorte de se faire remarquer, non?

De plus peut-on considérer une fable comme « L’Homme et son image » (livre I) comme un texte facile à comprendre, qui s’adresse à un enfant?

Je pense que La Fontaine de manière générale ne s’adresse pas aux enfants, plutôt à la part d’enfant qui subsiste en chaque adulte.

Qu’en pensez-vous?

Très bonne page qui exprime la clarté du recueil 7 à 11. Cependant le site est beaucoup trop détaillé, malheureusement cela gâche la finalité des explications. Il vaut mieux en faire peu que trop.

salut, avez vous réalisé un abécédaire sur cette oeuvre

bonjour Amélie, je suis candidate libre, mon soucis est de trouver une problématique sur les fables 7 à 11. Peux_tu m’en proposer une ou 2?Merci pour ton aide.

Bonjour, votre site est génial, il a révolutionné mon apprentissage. (je suis en première général et avec le nouveau bac c’est compliqué) Merci du travail que vous faites. Bonne journée.

Merci Flavie !

Bonjour, Je dois rédiger une préface sur une dizaine de fables du 2ème recueil que je choisis ayant un thème commun. Seulement je ne sais pas vraiment comment m’y prendre ?

Bonjour, je suis une élève de Première et je dois faire une anthologie des fables de la fontaine. Je dois selectionner 5 fables du livres 7 à 11, et je voudrais prendre comme thème l’amour. Est-ce que vous pouvez m’éclairer sur les fables qui seraient reliées à l’amour ? Merci d’avance

Je viens de lire Pour Monseigneur le Duc du Maine » (fable 2, livre 11). Il me semble que cette fable pourrait entrer dans ton anthologie. Elle traite de l’éducation à travers l’amour.

Bonjour, j’ai un gros problème … j’ai acheté les fables cet été ( en Août) spécial bac 2020, c’est bien préciser dessus!!! Mais je me rends compte que que ce sont les livres VII, VIII et IX j’imagine que ce n’est pas suffisant. Je n’ai vraiment pas envie de racheter un second livre. Pouvez vous me dire si je peux me contenter de ce livre?

Cordialement

Bonjour Stéphanie, Il est indispensable de lire l’intégralité de l’œuvre au programme, mais tu peux te procurer Les Fables en bibliothèque pour lire les deux recueils qui te manquent.

Bonjour Stéphanie ! Ce que dis Amélie n’est pas tout à fait vrai. En effet, je travaille personnellement avec ma prof uniquement le livre VII… Il ne faut donc pas t’inquiéter et je te conseille de demander cela directement à ton professeur de français ! Bonne soirée

Attention Louis : les oeuvres au programme sont fixées nationalement. Concernant les fables, il est essentiel d’étudier les livres VII à XI pour les séries générales. Bien sûr, en classe, votre professeur peut approfondir un livre plutôt qu’un autre, mais vous ne pouvez pas imaginer prendre la dissertation sur œuvre si vous n’avez lu qu’un cinquième de l’œuvre.

Bonjour Amélie, Merci pour votre ouvrage qui explique clairement les attentes du bac de français 2020. Un très bon complément du site internet. Merci pour la vidéo sur les fables de Jean de La Fontaine ( analyse + explication sur le parcours). Pourriez-vous faire des vidéos sur les autres œuvres au programme du bac de français 2020? Julie

Bonjour Julie, Merci pour ton message. Je suis en train de préparer des vidéos sur d’autres oeuvres au programme, pour en sortir deux autres ce mois-ci 🙂

Bonjour Julie, Oui, je suis en train d’enregistrer d’autres vidéos sur les oeuvres au programme !

Bonjour Amélie, J’ai un commentaire composé demain sur une fable de La Fontaine. Tes articles me permettent de m’améliorer au mieux ! Je suis désormais armé pour l’épreuve de demain. Je voudrais juste souligner le fait qu’il y a une petite coquille, sans aucun doute une faute d’en frappe, le Coq se vante sur un toit et non sur un «toi» !

Merci beaucoup pour les efforts fournis

Bonjour Matis, Merci pour ta relecture avisée : je viens de corriger la coquille 😉 Bon courage pour ton commentaire demain !

Bonjour Je remarque qu’on ne peut copier coller sur word les éléments dans les fiches. Comment faire ? Est ce que dans le livre on peut retrouver l’ensemble des éléments qu’il y a sur le site internet, en particulier les fiches de lecture détaillée avec les commentaires Merci

Bonjour Yves, Vous retrouverez dans mon livre mes fiches de lecture détaillées sur les oeuvres au programme, ainsi que tous les éléments de méthode indispensables pour réussir ce nouveau bac. Les commentaires que j’ai écrits pour mon site ne sont pas tous dans le livre (ce dernier ferait autrement plus de 1200 pages !), mais vous pouvez télécharger et imprimer des commentaires précis en cliquant sur le lien vert « télécharger cet article » à la fin de mes commentaires.

Merci! Vraiment, avec cette nouvelle réforme, on ne sait plus ou donner de la tête et vos fiches me permettent de me remettre dans le droit chemin. Merci infiniment !

Vos fiches sont supers et merci pour votre livre qui est tout simplement GÉNIAL ! Vous sauvez mon année de première !!

Merci Martin !

Bonjour en quoi « La cour du Lion » de Jean de la Fontaine reflète t-elle le fonctionnement de la cour sous le règne de Louis XIV ?

bonjour je voudrais savoir si vous aviez un plan de dissertation sur les fables concernant le voyage merci

Bonjour Elina, Il n’existe pas de plan de dissertation déjà prêt sur un thème. Un plan de dissertation ne se trouve qu’après analyse du sujet qui t’est proposé. Les plans de dissertation ne sont donc pas interchangeables. Je te conseille de t’inscrire à ma formation gratuite en 10 vidéos pour acquérir ma méthode de la dissertation.

Bonjour Amélie, est ce que tu saurais quels sont les animaux les plus utilisés par ce fabuliste de livres 7 à 11 puis les quels les plus souvent .Merci d’avance de ta compréhension

Bonjour, pour répondre à ta question, les animaux les plus utilisés dans les fables de La Fontaine sont le Lion, le Renard et le Rat aussi (mais moins souvent).

Bonjour,j’ai une question je dois faire une rédaction d’argumentation sur ce sujet Quel est votre point de vue au sujet de l’intelligence animale ? Partagez-vous la thèse de Descartes ou celle de La Fontaine ? Illustrez votre propos en proposant des exemples précis. (Votre argumentation fera une vingtaine de lignes).Mais je ne sais pas par quoi commencer. Merci d’avance

Bonjour Syrine, Je ne peux pas faire de l’aide aux devoirs dans les commentaires car c’est un travail qui demande du temps et beaucoup de communication. Tu dois déjà mettre au clair la thèse de Descartes et de La Fontaine, car tu devras les expliciter dans ton devoir. Je te conseille ensuite de faire quelques recherches sur le sujet : tu découvriras que l’intelligence animale est bien plus importante et complexe qu’on ne l’imaginait à l’époque de Descartes. Tu devrais donc trouver beaucoup plus d’arguments allant dans le sens de la thèse de La Fontaine…

Bonjour,j’aimerais savoir si vous avez fait une analyse des fables philosophiques de Jean de La Fontaine? Cordialement

Que veux-tu dire par « fables philosophiques » ? J’ai analysé de nombreuses fables de La Fontaine : tu peux retrouver toute la liste des fables analysées en cliquant sur « Analyses de textes » dans la barre de menu.

Bonjour avez vous quelque chose concernant la fable « le rieur et les poissons ». par avance merci cdt

Bonjour Thibault, Je n’ai pas commenté cette fable ! Tu peux retrouver la liste de toutes mes analyses en cliquant sur la section « analyses de textes » dans le menu.

Super merci je vais suivre les cours Avez vous la même chose pour Nathalie Sarraute Enfance , c’est au programme pour les bac technologique . le livre est complexe . Merci

Je n’ai pas encore réalisé cette fiche de lecture !

Bonjour , Dans quelle fable la fontaine parle des femmes et de l’amour,et dans laquelle il parle su mensonge et que veut il dire?

Laisse un commentaire ! X

Merci de laisser un commentaire ! Pour des raisons pédagogiques et pour m'aider à mieux comprendre ton message, il est important de soigner la rédaction de ton commentaire. Vérifie notamment l'orthographe, la syntaxe, les accents, la ponctuation, les majuscules ! Les commentaires qui ne sont pas soignés ne sont pas publiés.

Site internet

📚 Révise ton bac en podcast ici ! 🎧

Récit et moralité dans les Fables de La Fontaine

Imagination et pensée au xvii e siècle

littérature d'idées

fra1_1900_00_34C

Sujet d'écrit • Dissertation

Récit et moralité dans les Fables de La Fontaine

Intérêt du sujet • Au moyen d'un plan dialectique, vous allez montrer comment l'on peut dépasser l'apparente contradiction entre récit et moralité, imagination et pensée au sein des fables.

► Dans la préface des Fables , La Fontaine affirme que « l'apologue est composé de deux parties dont on peut appeler l'une le corps, l'autre l'âme. Le corps est la fable ; l'âme, la moralité ». Selon vous, les fables des livres VII à XI donnent-elles la primauté au récit ou à la moralité ?

Vous répondrez à cette question dans un développement argumenté, en vous appuyant sur votre lecture des Fables de La Fontaine et sur les autres textes étudiés dans le cadre du parcours « Imagination et pensée au xvii e siècle ».

Les clés du sujet

Analyser le sujet

Formuler la problématique

La fable est-elle un genre fondamentalement narratif qu'accessoirement on considérerait comme un genre moral ?

Construire le plan

Corrigé Guidé

Les titres en couleur ou entre crochets ne doivent pas figurer sur la copie.

Introduction

[Accroche] L'argumentation n'apparaît pas toujours d'une manière explicite dans un texte ; elle peut passer par un biais qui lui est apparemment étranger. C'est sur ce modèle d'argumentation indirecte que fonctionne la fable : constituée en majeure partie d'un récit, elle ne relève pas moins de la littérature d'idées, ce dont témoigne, le plus souvent, la présence d'une morale.

[Citation] La Fontaine le notait dans la préface de ses Fables : « l'apologue est composé de deux parties dont on peut appeler l'une le corps, l'autre l'âme ». Et il précisait : « Ce corps est la fable ; l'âme, la moralité ».

[Explicitation du sujet] Pour La Fontaine, l'apologue aurait, à l'image de l'homme, une nature double, partagée entre son corps – le récit – et son âme – la morale. L'un ne pouvant aller sans l'autre, cela tendrait à prouver l'égalité absolue de deux parties. Pourtant, l'importance croissante accordée au récit à partir du septième recueil des Fables pourrait donner à penser que La Fontaine affirme sa prééminence sur la moralité. On pourrait dès lors se demander à qui, du récit ou de la moralité, les fables donnent la primauté. Autrement dit, c'est la question de la particularité générique de la fable qui se trouve posée : est-elle un genre narratif ou argumentatif ?

[Annonce du plan] Nous examinerons d'abord la prééminence du récit [I] puis montrerons la primauté de la morale [II] pour enfin nous demander si la séparation de ces deux entités est même possible [III] .

I. La prééminence du récit sur la morale

m Le secret de fabrication

La première partie s'attache à montrer la prédominance du récit dans la fable. Il faut donc répertorier des arguments qui le prouvent : quelle place occupe le récit et quel rôle joue-t-il ?

1. La part dévolue au récit

Si le récit semble le plus important, c'est d'abord parce qu'il occupe la plus grande place . Il s'impose comme la partie la plus longue de la fable : plusieurs dizaines de phrases contre à peine quelques-unes pour la leçon.

C'est le cas, par exemple, dans « Les Animaux malades de la peste » (VII, 1) : la morale « Selon que vous serez puissant ou misérable, / Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir » clôt de manière lapidaire et synthétique un récit de plus de cinquante vers.

Cela influence le statut même du texte : les enfants lisent avant tout les Fables comme un texte narratif et l'abordent en général comme un conte. C'est, au reste, le reproche que Rousseau fait à La Fontaine dans L'Émile : pour lui, les jeunes esprits sont portés à s'identifier au personnage le plus fort qui n'est souvent pas l'être le plus moral mis en scène dans le récit.

2. Des fables sans morale

La primauté du récit semble confirmée par l'examen des fables sans moralité explicite, qui n'en sont pas moins considérées comme des apologues. Dès lors, la morale semble superflue et on peut la supprimer sans opérer un changement de catégorie littéraire . Pourtant, l'opération inverse paraît impossible : cela provoquerait une mutation générique du texte qui, de fables, deviendrait maximes.

L'expérience peut être tentée avec le recueil de La Fontaine ; en ne gardant que les morales exprimées, on obtiendrait un recueil de sentences générales proches formellement des Maximes d'un La Rochefoucauld.

Pour assurer la transition d'une partie à l'autre et amorcer la réflexion à suivre sans dévoiler son contenu, on peut recourir à la modalité interrogative, qui soutient l'intérêt et dynamise la démonstration.

[Transition] Ainsi, certains arguments semblent prouver la primauté du récit sur la morale dans la fable : il occupe un volume plus important dans le texte. De plus, la fable apparaît régulièrement sans morale alors que, sans récit, elle devient simple maxime et perd son statut d'apologue. Mais alors pourquoi, si seul le récit compte dans la fable, cette dernière ne se confond-elle pas avec les genres narratifs ? Pourquoi occupe-t-elle une place spécifique dans la nomenclature des genres ? C'est peut-être que la morale est moins négligeable qu'il y semblait.

II. La primauté de la réflexion sur le récit

La deuxième partie va chercher des arguments en faveur de la primauté de la réflexion. Il faut donc réévaluer la part de la réflexion dans la fable : cette dernière ne se définit-elle pas d'abord comme un genre didactique ?

1. La moralité comme finalité de la fable

Si le récit constitue la plus large partie de la fable, sa leçon n'en est pas moins importante. On peut en effet considérer que le récit n'est que le moyen de l'apologue, alors que la morale en est la fin . La réflexion constitue donc le but vers lequel tend le récit.

C'est ce qui apparaît si l'on observe la place qu'occupe traditionnellement la moralité dans la fable, le plus souvent située à un endroit stratégique : soit l'ouverture (« Le Rat et l'Éléphant », VIII, 15 ou « Le Gland et la Citrouille », IX, 4), soit la clôture (« Le Rat et l'Huître » ou « Le Berger et son Troupeau », IX, 19). Lui réserver une telle place d'honneur, c'est donc bien le signe de l'importance capitale qui lui est accordée.

2. La fable comme genre didactique

Si le récit peut prendre en charge la dimension argumentative de la fable, seule la morale, explicite ou implicite, peut révéler son rôle didactique .

Or La Fontaine précise, dans la préface des Fables , que « par les raisonnements et conséquences que l'on peut tirer de ces fables, on se forme le jugement et les mœurs, on se rend capable de grandes choses ». Le but premier de l'apologue est donc bien l'enseignement que le lecteur peut en tirer. L'apologue se distingue par sa dimension didactique et morale, que lui confère la moralité.

[Transition] Si certains arguments semblaient prouver la prééminence du récit, d'autres au contraire montrent celle de la moralité : elle paraît, par sa place même dans la fable, constituer le but ultime du récit ; la leçon finale est la seule à pouvoir prendre en charge la dimension didactique de l'apologue alors que le récit assurait sa fonction argumentative. Comment, dès lors, dépasser cette apparente contradiction dans la définition générique de la fable ? À moins que ce ne soit précisément cette dualité qui fasse la spécificité du genre ?

III. Le double statut générique de la fable

Cette partie cherche à dépasser l'opposition des deux premières. Conclure à la primauté du récit ou de la moralité, c'est méconnaître le genre même de la fable, qui repose précisément sur l'articulation entre les deux.

1. L'articulation argumentative

Récit et réflexion sont complémentaires dans l'apologue, d'abord parce que si la leçon est la thèse du texte, le récit en est à la fois l'exemple et l'argument.

Par exemple, dans « Le Pouvoir des fables » (VIII, 4), La Fontaine exprime la nécessité de divertir les hommes par des contes plaisants. Cette thèse est exprimée par la moralité finale, affirmant qu'il faut « amuser encor [le monde] comme un enfant », c'est-à-dire satisfaire la part d'enfance présente en chaque lecteur. Et elle est illustrée par le récit qui précède, où l'on voit le peuple athénien plus captivé par l'apologue de l'orateur que par sa harangue sur la patrie en danger.

Le récit est donc bien à la fois l'illustration et l'argument de la thèse de la fable. Ce qui importe alors, ce n'est pas le récit ou la moralité, mais la façon dont s'articulent l'un et l'autre .

2. L'articulation rhétorique

Toutefois, cette articulation n'est pas seulement argumentative, elle est aussi rhétorique . En effet, l'apologue, conformément à la doctrine héritée d'Horace et reprise explicitement par La Fontaine dans « Le Pâtre et le Lion » (VI, 1), se doit d'« instruire et de plaire » ( docere et placere ) ; ce qui fonde la particularité du genre apologétique, c'est justement cette double ambition qui le distingue des autres genres de la littérature d'idées.

Cependant, on n'instruit pas toujours un lecteur avec les armes qu'on utilise pour lui plaire : la dualité rhétorique de la fable rencontre alors sa dualité générique. Généralement, la morale, explicite ou implicite, instruit et fait réfléchir, tandis que le récit séduit le lecteur.

Abandonner l'une ou l'autre de ces deux dimensions, c'est donc oublier ce qui fait l'originalité du genre : la fable instruit en plaisant et plaît en instruisant ; plus encore, c'est parce que le récit flatte l'imagination qu'il pousse à la réflexion, et c'est parce qu'il donne à penser qu'il plaît.

[Synthèse] Il n'y a donc pas de primauté d'un récit, souvent développé, au détriment d'une morale esquissée, voire parfois implicite. Si des arguments jouent tantôt en faveur de l'une ou de l'autre des composantes de la fable c'est bien qu'il faut garder à l'esprit la dualité fondatrice du genre.

L'ouverture peut être l'occasion d'élargir la perspective, en rappelant par exemple que les fables relèvent aussi du genre lyrique.

[Ouverture] Ni simple récit, ni pure morale, la fable est à l'image de l'homme, « corps et âme », à quoi La Fontaine ajoute encore une dimension poétique en proposant des apologues versifiés.

Pour lire la suite

Et j'accède à l'ensemble des contenus du site

Et je profite de 2 contenus gratuits

Jean de La Fontaine : des fables pour instruire et divertir.

15 Novembre 2020

Rédigé par Clara et publié depuis Overblog

/image%2F3145736%2F20201113%2Fob_01d2e7_4357022lpw-4357023-article-louis-xvi-s.jpg)

Nous autres, petits français, sommes nourris dès notre tendre jeunesse au pur jus de LA FONTAINE. On pourrait se demander quelle étrange aberration a conduit des générations successives de pédagogues à décider que LA FONTAINE est un auteur pour enfants sous prétexte qu'il met en scène dans ses fables des animaux doués de la parole.

Rien n'est plus cruel, en réalité, que ce théâtre animal où les agneaux innocents sont dévorés, où les ânes sans défense sont livrés au bourreau pour trois brins d'herbe qu'ils ont mangés et où des grenouilles vachement gonflées éclatent de vanité. Mais jamais ce fabuliste misanthrope et souriant n'a caché que ses animaux n'étaient que des hommes mal déguisés qui se mettent un loup sur le visage pour commettre leurs forfaits. Il serait regrettable que la réputation d'auteur scolaire faite - bien à tort - à La Fontaine , détournât plus tard l'adolescent ou l'homme de la lecture de ses Fables.

Comment un lecteur ne suivrait-il pas pas les préceptes d'une morale si simplement, si joliment exprimée que les mots en restent à jamais gravés dans sa mémoire?

La France, pays de LA FONTAINE, devrait être sage entre toutes les nations puisque la morale quotidienne s'y trouve mise en vers légers et souriants. Ah ! si nous avions eu un juriste, poète comme lui, pour mettre le Code Civil en vers inoubliables, nul ne serait plus censé ignorer la loi!

Dans le langage quotidien, nous utilisons sans nous en rendre compte - et sans lui verser ce droit d'auteur moral qui se nomme la reconnaissance - les images et les expressions ou les vers de notre ami le fabuliste.

Une comédie animale et humaine :

C'est ainsi que LA FONTAINE définit son recueil. «Ce n'est pas aux hérons que je parle ; écoutez, humains» . Quelque 180 animaux peuplent ses fables. Parmi eux, il y a les puissants et les faibles.

/image%2F3145736%2F20201113%2Fob_d8b67f_cmwwer2stv74knnolye7lltxmmrlvmvr9ed-54)

«Les forts» sont souvent des carnivores [le lion, le loup, le renard, le chat....], des rapaces [le vautour, l'aigle...] Les victimes, ou «faibles» , sont généralement symbolisées par l'agneau, l'âne ou la souris. Mais tous les personnages n'entrent pas forcément dans l'une de ces catégories. Les animaux utilisant la ruse peuvent parvenir à changer de classe : C'est le cas du renard ou du singe.

Les messages du 1er recueil présentent une morale traditionnelle. La Fontaine signale au lecteur les dangers qui le menacent. Il lui propose de se contenter d'un bonheur simple. Il lui conseille de se méfier des autres, d'utiliser la ruse plutôt que la force brutale et, enfin, de ne compter que sur lui-même.

Dans le 2ème recueil , il insiste souvent sur l'idée que l'homme est sot, avide et superficiel. Il l'accuse d'ingratitude, de cruauté et de manque de piété. Selon lui, il faut accepter la mort, savoir profiter de l'amitié, chercher la retraite dans la nature et respecter les autres peuples. La fabuliste affirme aussi ses idées politiques. Il défend la monarchie contre la démocratie, à condition que le peuple soit solidaire de son roi. Par ailleurs, La Fontaine est un catholique convaincu. Selon lui, seul Dieu peut guider les hommes. La sagesse passe par un équilibre entre l'âme et le corps. L'homme doit s'accepter tel qu'il est, supprimer ses désirs et ses passions. La Fontaine lui conseille de rester chez lui, de ne pas voyager ni de s'intéresser à la science. La sagesse passe par l'épicurisme : L'homme doit profiter de la vie, de façon modeste, en jouissant des biens que lui offre la nature.

La Fontaine n'est pas un donneur de leçons. D'ailleurs, il sait ridiculiser les beaux discours, à l'image de celui du Pédant faisant la morale à l'Enfant qui se noie. Pour ne pas ennuyer le lecteur, il a recours au comique. La confusion qui règne entre les mondes animal, humain, minéral, végétal et mythologique complique les récits. Mais elle permet surtout de jouer sur les mots et les situations. La Fontaine , utilise la moquerie et la satire pour attaquer les vices. Le comique de la description passe par la caricature. Celle du Renard «serrant la queue, et portant bas l'oreille» ou encore celle du Héron « au long bec emmanché d'un long cou» . Les exemples de comique de geste sont également nombreux - L’âne «se vautrant, grattant, et frottant» . Enfin, l'auteur utilise aussi le comique de caractère pour grossir le défaut d'un personnage : la légèreté de la Cigale et l'avarice de la fourmi, l'hypocrisie du Renard et la vanité du Corbeau.

Son mot d'ordre : plaire. «On ne considère en France que ce qui plaît ; c'est la grande règle et pour ainsi dire la seule» , écrit-il dans sa préface.

C'est la manière de dire les choses qui les rend légères ou sérieuses. La Fontaine joue sur le décalage. La fable est traditionnellement un genre qui s'adresse aux enfants. Or, il est évident que La Fontaine a écrit pour les adultes. Cela provoque un comique de décalage. La Fontaine joue sans cesse sur les registres : il passe du registre inférieur au registre supérieur. Cette alternance crée une surprise et un plaisir à la lecture. Et de ce fait, une connivence et un jeu unissent l'auteur et le lecteur.

En étudiant les fables d' Ésope , on constate qu'il n'y a pas de dialogue. Au contraire, La Fontaine fait appel au style direct. Par exemple, « Le renard s'en saisit et dit : Mon bon Monsieur...» La Fontaine reprend le ton des comtes, qui souvent s'adressent directement au public. Un réseau de langage au style direct se mêle à la narration, qui, elle, est plus objective. De ce fait, l'écriture est très dynamique. Le langage de chaque personnage nous donne des indications sur son physique, sur son niveau social, mais surtout sur sa psychologie.

/image%2F3145736%2F20201113%2Fob_80a69f_afab18b1bbcc0a9782262df9cb45d2ca.jpg)

La fourmi, symbole de la minutie et de l'économie.

Les Fables de LA FONTAINE sont des textes d'une richesse inépuisable. Mais elles sont également des textes difficiles, pour les enfants comme pour les adultes. Le langage de La Fontaine est en voie d'archaïsme . Il fait des allusions au langage savant. Son style est très allusif car La Fontaine a souvent recours à l'ellipse . Tout cela fait que ses fables ne sont pas compréhensibles facilement.

Un loup affamé et affaibli rencontre un chien gras, beau et puissant. Le loup fait des compliments au chien qu'il admire, et celui-ci lui dit que si il veut être aussi bien soigné que lui, il n'a qu'à le suivre, et obéir à son Maître. Mais la contrepartie de ces soins est que le chien est attaché et qu'il est au service de son Maître justement. Le loup lui répond qu'il préfère être affamé mais libre, que bien nourri et asservi.

/image%2F3145736%2F20201113%2Fob_2121f4_963507d509e29e44fb263f30f1b35394.jpg)

«Qu'est-ce là ? Lui dit-il. Rien. - Quoi ? Rien ? - Peu de chose - Mais encor ? - Le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause - Attaché ? dit le loup : vous ne courrez dont pas ou vous voulez ? - Pas toujours ; mais qu'importe ? - Il importe si bien, que de tous vos repas je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même ce prix à un trésor - Cela dit, maître loup s'enfuit, et court encor ».

La morale de cette histoire est que la liberté n'a pas de prix. Il vaut mieux être libre mais affamé, que bien nourri mais attaché.

Sa vie : 1621-1695

Jean de la Fontaine naît à Château-Thierry [Aisne] le 8 juillet 1621. Son père était maître des Eaux et Forets et capitaine des chasses.

Une jeunesse sans soucis : Après le collège, il entre en 1641 à l'Oratoire, où il mène une vie monacale qui ne l'intéresse pas plus que le travail scolaire. Il quitte l'établissement 18 mois plus tard. En 1649, il décroche un diplôme d'avocat. En 1647, son père le marie à une jeune fille de 14 ans, Marie Héricart . En 1652, il retourne à Château-Thierry et hérite de la charge paternelle de maître des Eaux et Forêts. Ne parvenant pas à exercer cette lourde tâche, il revend la charge.

Préciosité et libertinage : Quand il se rend à Paris, il fréquente les société précieuses et libertines. Sa vocation poétique s'éveille de plus en plus. Il passe de longues heures à lire, traduit l'Eunuque de Térence, compose un poème, Adonis , qu'il offre à Nicolas Fouquet . Au moment de la chute de Fouquet , La Fontaine reste son plus fidèle défenseur. Cette fidélité lui vaut la haine de Colbert, puis celle de Louis XIV lui-même.

Ses protecteur : Après Fouquet , il devient le protégé de la duchesse d'Orléans . En 1673, Mme de La Sablière le recueille et, après la mort de celle-ci en 1693, Mme d'Hervart . En 1684, il est élu a l'Académie française . Il y retrouve ses amis Boileau, Perrault et Furetière . Malade, il meurt chez ses derniers protecteurs, le couple d'Hervart.

Après lui, la fable devient une mode et influence des auteurs comme Perrault, Mme de Villedieu, ou encore Furetière.

Intemporelle grandeur de La Fontaine : Les changements considérables connus par l'humanité depuis La Fontaine n'ont altéré en rien la pertinence de ses analyses de l'âme humaine - L'homme sur le fond n'a pas beaucoup évolué.

- Voir le profil de Clara sur le portail Overblog

- Top articles

- Signaler un abus

- Cookies et données personnelles

- Préférences cookies

Visiting Sleeping Beauties: Reawakening Fashion?

You must join the virtual exhibition queue when you arrive. If capacity has been reached for the day, the queue will close early.

- The Collection

- The American Wing Ancient Near Eastern Art Arms and Armor The Michael C. Rockefeller Wing Asian Art The Cloisters The Costume Institute Drawings and Prints Egyptian Art European Paintings European Sculpture and Decorative Arts Greek and Roman Art Islamic Art Robert Lehman Collection The Libraries Medieval Art Musical Instruments Photographs Antonio Ratti Textile Center Modern and Contemporary Art

Crop your artwork:

Scan your QR code:

Gratefully built with ACNLPatternTool

Contes et nouvelles en vers par Jean de la Fontaine

Various artists/makers

Not on view