- Petite section

- Moyenne section

- Grande section

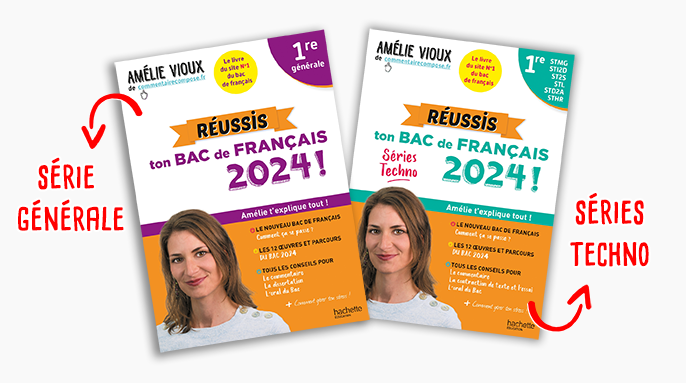

- Première STMG

- Première ST2S

- Terminale STMG

- Terminale STI2D

- Terminale ST2S

- Humanités, littérature et philosophie

- Histoire-Géo.-Géopolitique-Sciences politiques

- Mathématiques

- Enseignement scientifique

- Sciences de la vie et de la Terre

- Physique-Chimie

- Spécialité anglais

- Programme Consulter le programme

- Révisions Réviser le cours

- Sujets corrigés Travailler sur des sujets corrigés

- Lexique Trouver la définition d'un mot

- Méthodologie Consulter la méthodologie

- Podcasts Écouter les podcasts

- Bilan Bilan trimestriel

- Se connecter

- Créer un compte

Molière, Le Malade imaginaire : dissertation

Introduction, la liberté d'amuser par tous les moyens, des plaisanteries prosaïques, les fastes de la comédie : séduire et fasciner, faire rire pour mieux dénoncer les travers du monde, des pièces engagées, une école de sagesse, un rire libérateur : divertir ou l'art de détourner des pensées sombres, le rire comme remède, philosophie du rire : dépasser la crainte de la mort.

Commentaire et dissertation

Malade imaginaire.

Malade imaginaire est une pièce de Molière de 1673. Ci après le texte complet de la pièce accessible en lecture ou en téléchargement au format PDF. Bonne lecture!

LE MALADE IMAGINAIRE,

COMÉDIE-BALLET EN TROIS ACTES.

Voltaire a dit du Malade imaginaire : « C’est une de ces farces de Molière dans laquelle on trouve beaucoup de scènes dignes de la haute comédie. » Geoffroy a dit à son tour avec beaucoup de raison, en répondant à Voltaire : « Il faut retourner ce jugement. Le Malade imaginaire n’est point une farce, c’est une excellente comédie de caractère, où l’on trouve, à la vérité, quelques scènes qui se rapprochent de la farce ; et même, si la pièce était jouée décemment et sans charge, comme elle doit l’être, il n’y aurait qu’une scène de farce, celle du déguisement de Toinette en médecin. Dans cette pièce, qu’on voudrait flétrir du nom de farce, on voit combien l’amour désordonné de la vie est destructeur de toute vertu morale. Argan, voué à la médecine, esclave de M. Purgon, est aussi un époux sot et dupe, un père injuste, un homme dur, égoïste, colère. Avec quelle énergie et quelle vérité l’auteur trace le tableau des caresses perfides d’une belle-mère qui abuse de la faiblesse d’un imbécile mari pour dépouiller les enfants du premier lit ! Quelle décence, quelle raison ! quelle fermeté dans le caractère d’Angélique ! Cette comédie est l’image fidèle de ce qui se passe dans un grand nombre de familles. Enfin l’auteur a osé y attaquer un des préjugés les plus universels et les plus anciens de la société ; il a osé y combattre les deux passions qui font le plus de dupes, la crainte de la mort et l’amour de la vie : il a bien pu les persifler, mais, hélas ! il était au-dessus de son art de les détruire. Les usages qui ont leur force dans la faiblesse humaine, bravent tous les traits du ridicule. Molière, il faut bien l’avouer n’a point corrigé les hommes de la médecine, mais il a corrigé les médecins de leur ignorance et de leur barbarie. Les représentations du Malade imaginaire ne diminuèrent pas le crédit des médecins de la cour : madame de Maintenon n’en eut pas moins de respect pour la Faculté ; le sévère Fagon, digne émule de Purgon, n’en purgea pas moins Louis XIV toutes les semaines ; les jours de médecine du monarque n’en furent pas moins de jours solennels, des jours d’étiquette ; et les écoles de médecine continuèrent longtemps à retentir des arguments des Diafoirus. »

« On sait, dit encore Geoffroy, que le Malade imaginaire est la dernière pièce de Molière. Cette pièce, qu’on a coutume de donner dans le carnaval, est en elle-même un peu lugubre et rappelle une grande perte. Quand Molière joua le rôle du Malade imaginaire, il était lui-même attaqué d’une maladie très-réelle. Depuis un an, il s’était réconcilié avec sa femme. La réconciliation d’un mari amoureux et jaloux avec une femme vive et coquette s’accorde mal avec le régime du lait. Molière oublia qu’il avait une poitrine, pour se souvenir qu’il avait un cœur ; mais il éprouva que le plaisir n’est pas si sain que le bonheur. Pour maintenir la bonne intelligence avec une femme très-difficile à vivre, il fit des sacrifices qui augmentèrent considérablement sa toux. La mort sembla vouloir venger ses fidèles médecins, plus vivement attaqués dans le Malade imaginaire que dans aucune autre maladie. »

Molière, en composant le Malade imaginaire , avait eu l’intention de « délasser le roi de ses nobles travaux, car on était au retour de la première campagne de Hollande, signalée par de nombreux triomphes. » La pièce, par des motifs qui ne sont pas connus, ne fut point représentée devant la cour, et elle fut donnée pour la première fois au public le 10 février 1673, le vendredi avant le dimanche gras. « Le jour de la quatrième représentation, le 17 du même mois, Molière, qui remplissait le rôle d’Argan, dit M. Taschereau, se sentit plus malade que de coutume. Baron et tous ceux qui l’entouraient le sollicitèrent en vain de ne pas jouer : « Comment voulez-vous que je fasse ? leur répondit-il ; il y a cinquante pauvres ouvriers qui n’ont que leur journée pour vivre, que feront-ils si je ne joue pas ? je me reprocherais d’avoir négligé de leur donner du pain un seul jour, le pouvant absolument. » Il fut convenu seulement que la représentation aurait lieu à quatre heures précises. Sa fluxion le fit si cruellement souffrir qu’il lui fallut faire de grands efforts intérieurs pour achever son rôle. Dans la cérémonie, au moment où il prononça le mot juro , il lui prit une convulsion qui put être aperçue par quelques spectateurs, et qu’il essaya aussitôt de déguiser par un rire forcé. La représentation ne fut pas interrompue ; mais immédiatement après ses porteurs le transportèrent chez lui, rue de Richelieu. Là, sa toux le reprit avec une telle violence, qu’un des vaisseaux de sa poitrine se rompit. » Il mourut suffoqué par le sang.

Le Malade imaginaire appartient, quant au fond, entièrement à Molière ; mais les commentateurs ont indiqué, comme ayant fourni au poète le canevas de plusieurs scènes : 1 o la pièce italienne, Arlechino medico volante ; 2 o le Mari malade ; 3 o Boniface ou le Pédant , pièce italienne, déjà imitée dans le Mariage forcé , qui avait aussi fourni à La Fontaine le conte du Paysan qui a offensé son seigneur . Si l’on en croit le témoignage d’un contemporain, Georges Backer, qui publia à Bruxelles, en 1694, une édition des œuvres de notre auteur, les médecins auraient fait des démarches très-actives auprès de Louis XIV pour empêcher l’impression de la pièce.

PERSONNAGES DU PROLOGUE.

DEUX ZÉPHYRS , dansants.

TIRCIS , amant de Climène, chef d’une troupe de bergers.

DORILAS , amant de Daphné, chef d’une troupe de bergers.

BERGERS ET BERGÈRES de la suite de Tircis, dansants et chantants.

BERGERS ET BERGÈRES de la suite de Dorilas, chantants et dansants.

FAUNES , dansants.

PERSONNAGES DES INTERMÈDES.

DANS LE PREMIER ACTE.

POLICHINELLE .

UNE VIEILLE .

ARCHERS , chantants et dansants.

DANS LE SECOND ACTE.

QUATRE ÉGYPTIENNES , chantantes.

ÉGYPTIENS ET ÉGYPTIENNES , chantants et dansants.

DANS LE TROISIÈME ACTE.

TAPISSIERS , dansants.

LE PRÉSIDENT de la Faculté de médecine.

ARGAN , bachelier.

APOTHICAIRES , avec leurs mortiers et leurs pilons.

PORTE-SERINGUES .

CHIRURGIENS .

La scène est à Paris.

Après les glorieuses fatigues et les exploits victorieux de notre auguste monarque, il est bien juste que tous ceux qui se mêlent d’écrire travaillent ou à ses louanges, ou à son divertissement. C’est ce qu’ici l’on a voulu faire ; et ce prologue est un essai des louanges de ce grand prince, qui donne entrée à la comédie du Malade imaginaire , dont le projet a été fait pour le délasser de ses nobles travaux.

Le théâtre représente un lieu champêtre, et néanmoins fort agréable.

EN MUSIQUE ET EN DANSE.

FLORE, DEUX ZÉPHYRS, dansants.

Quittez, quittez vos troupeaux ; Venez, bergers, venez, bergères ; Accourez, accourez sous ces tendres ormeaux : Je viens vous annoncer des nouvelles bien chères, Et réjouir tous ces hameaux. Quittez, quittez vos troupeaux ; Venez, bergers, venez, bergères ; Accourez, accourez sous ces tendres ormeaux.

FLORE, DEUX ZÉPHYRS, dansants ; CLIMÈNE, DAPHNÉ, TIRCIS, DORILAS.

climène , à Tircis ; et daphné , à Dorilas.

Berger, laissons là tes feux : Voilà Flore qui nous appelle.

tircis , à Climène ; et dorilas , à Daphné.

Mais au moins, dis-moi, cruelle,

Si d’un peu d’amitié tu payeras mes vœux.

Si tu seras sensible à mon ardeur fidèle.

climène et daphné.

Voilà Flore qui nous appelle.

tircis et dorilas.

Ce n’est qu’un mot, un mot, un seul mot que je veux.

Languirai-je toujours dans ma peine mortelle ?

Puis-je espérer qu’un jour tu me rendras heureux ?

FLORE ; DEUX ZÉPHYRS, dansants ; CLIMÈNE, DAPHNÉ, TIRCIS, DORILAS ; BERGERS ET BERGÈRES de la suite de Tircis et Dorilas, chantants et dansants.

PREMIÈRE ENTRÉE DE BALLET.

Toute la troupe des bergers et des bergères va se placer en cadence autour de Flore.

Quelle nouvelle parmi nous, Déesse, doit jeter tant de réjouissance ?

Nous brûlons d’apprendre de vous Cette nouvelle d’importance.

D’ardeur nous en soupirons tous.

climène, daphné, tircis, dorilas.

Nous en mourons d’impatience.

La voici ; silence, silence ! Vos vœux sont exaucés, LOUIS est de retour ; Il ramène en ces lieux les plaisirs et l’amour, Et vous voyez finir vos mortelles alarmes. Par ses vastes exploits son bras voit tout soumis ; Il quitte les armes, Faute d’ennemis.

Ah ! quelle douce nouvelle ! Qu’elle est grande ! qu’elle est belle ! Que de plaisirs ! que de ris ! que de jeux ! Que de succès heureux ! Et que le ciel a bien rempli nos vœux ! Ah ! quelle douce nouvelle ! Qu’elle est grande ! qu’elle est belle !

DEUXIÈME ENTRÉE DE BALLET.

Tous les bergers et bergères expriment, par des danses les transports de leur joie.

De vos flûtes bocagères Réveillez les plus beaux sons ; LOUIS offre à vos chansons La plus belle des matières. Après cent combats, Où cueille son bras Une ample victoire, Formez entre vous Cent combats plus doux, Pour chanter sa gloire.

Formons, entre nous, Cent combats plus doux, Pour chanter sa gloire.

Mon jeune amant, dans ce bois, Des présents de mon empire Prépare un prix à la voix Qui saura le mieux nous dire Les vertus et les exploits Du plus auguste des rois.

Si Tircis a l’avantage,

Si Dorilas est vainqueur,

À le chérir je m’engage.

Je me donne à son ardeur.

Ô trop chère espérance !

Ô mot plein de douceur !

tircis et daphné.

Plus beau sujet, plus belle récompense Peuvent-ils animer un cœur ?

Les violons jouent un air pour animer les deux bergers au combat, tandis que Flore, comme juge, va se placer au pied d’un arbre qui est au milieu du théâtre, avec deux Zéphyrs, et que le reste, comme spectateurs, va occuper les deux côtés de la scène.

Quand la neige fondue enfle un torrent fameux, Contre l’effort soudain de ses flots écumeux, Il n’est rien d’assez solide Digues, châteaux, villes et bois, Hommes et troupeaux à la fois, Tout cède au courant qui le guide : Tel, et plus fier et plus rapide, Marche LOUIS dans ses exploits.

TROISIÈME ENTRÉE DE BALLET.

Les bergers et bergères du côté de Tircis dansent autour de lui, sur une ritournelle, pour exprimer leurs applaudissements.

La foudre menaçant qui perce avec fureur L’affreuse obscurité de la nue enflammée, Fait, d’épouvante et d’horreur, Trembler le plus ferme cœur ; Mais, à la tête d’une armée, LOUIS jette plus de terreur.

QUATRIÈME ENTRÉE DE BALLET.

Les bergers et bergères du côté de Dorilas font de même que les autres.

Des fabuleux exploits que la Grèce a chantés

Par un brillant amas de belles vérités Nous voyons la gloire effacée ; Et tous ces fameux demi-dieux, Que vante l’histoire passée, Ne sont point à notre pensée Ce que LOUIS est à nos yeux.

CINQUIÈME ENTRÉE DE BALLET.

Les bergers et bergères du côté de Tircis font encore la même chose.

LOUIS fait à nos temps, par ses faits inouïs, Croire tous les beaux faits que nous chante l’histoire Des siècles évanouis ; Mais nos neveux, dans leur gloire, N’auront rien qui fasse croire Tous les beaux faits de LOUIS.

SIXIÈME ENTRÉE DE BALLET.

Les bergers et bergères du côté de Dorilas font encore de même.

SEPTIÈME ENTRÉE DE BALLET.

Les bergers et bergères du côté de Tircis et de celui de Dorilas se mêlent et dansent ensemble.

FLORE, PAN ; DEUX ZÉPHYRS, dansants ; CLIMÈNE, DAPHNÉ ; TIRCIS, DORILAS ; FAUNES, dansants ; BERGERS ET BERGÈRES, chantants et dansants.

Laissez, laissez, bergers, ce dessein téméraire ; Hé ! que voulez-vous faire ? Chanter sur vos chalumeaux Ce qu’Apollon sur sa lyre, Avec ses chants les plus beaux, N’entreprendroit pas de dire : C’est donner trop d’essor au feu qui vous inspire ; C’est monter vers les cieux sur des ailes de cire, Pour tomber dans le fond des eaux.

Pour chanter de LOUIS l’intrépide courage,

Il n’est point d’assez docte voix, Point de mots assez grands pour en tracer l’image ; Le silence est le langage Qui doit louer ses exploits. Consacrez d’autres soins à sa pleine victoire ; Vos louanges n’ont rien qui flatte ses désirs : Laissez, laissez là sa gloire, Ne songez qu’à ses plaisirs.

Laissons, laissons là sa gloire, Ne songeons qu’à ses plaisirs.

flore , à Tircis et à Dorilas.

Bien que, pour étaler ses vertus immortelles, La force manque à vos esprits, Ne laissez pas tous deux de recevoir le prix, Dans les choses grandes et belles, Il suffit d’avoir entrepris.

HUITIÈME ENTRÉE DE BALLET

Les deux Zéphyrs dansent avec deux couronnes de fleurs à la main, qu’ils viennent donner ensuite aux deux bergers.

climène et daphné , donnant la main à leurs amants.

Dans les choses grandes et belles, Il suffit d’avoir entrepris.

Ah ! que d’un doux succès notre audace est suivie !

flore et pan.

Ce qu’on fait pour LOUIS, on ne le perd jamais.

Au soin de ses plaisirs donnons-nous désormais.

Heureux, heureux qui peut lui consacrer sa vie !

Joignons tous dans ces bois Nos flûtes et nos voix :

Ce jour nous y convie ; Et faisons aux échos redire mille fois : LOUIS est le plus grand des rois ; Heureux, heureux qui peut lui consacrer sa vie !

NEUVIÈME ENTRÉE DE BALLET.

Faunes, bergers et bergères, tous se mêlent, et il se fait entre eux des jeux de danse ; après quoi ils se vont préparer pour la comédie.

AUTRE PROLOGUE.

UNE BERGÈRE, chantante.

Votre plus haut savoir n’est que pure chimère, Vains et peu sages médecins ; Vous ne pouvez guérir, par vos grands mots latins La douleur qui me désespère : Votre plus haut savoir n’est que pure chimère.

Hélas ! hélas ! je n’ose découvrir Mon amoureux martyre Au berger pour qui je soupire, Et qui seul peut me secourir. Ne prétendez pas le finir, Ignorants médecins ; vous ne sauriez faire : Votre plus haut savoir n’est que pure chimère. Ces remèdes peu sûrs, dont le simple vulgaire Croit que vous connoissez l’admirable vertu, Pour les maux que je sens n’ont rien de salutaire ; Et tout votre caquet ne peut être reçu Que d’un malade imaginaire.

Votre plus haut savoir n’est que pure chimère, Vains et peu sages médecins, etc.

Le théâtre change et représente une chambre.

ACTE PREMIER.

ARGAN, assis, une table devant lui, comptant des jetons les parties de son apothicaire.

Trois et deux font cinq, et cinq font dix, et dix font vingt ; trois et deux font cinq. « Plus, du vingt-quatrième, un petit clystère insinuatif, préparatif et rémollient, pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. » Ce qui me plaît de monsieur Fleurant, mon apothicaire, c’est que ses parties sont toujours fort civiles. « Les entrailles de monsieur, trente sols. » Oui ; mais, monsieur Fleurant, ce n’est pas tout que d’être civil ; il faut être aussi raisonnable, et ne pas écorcher les malades. Trente sols un lavement ! Je suis votre serviteur, je vous l’ai déjà dit ; vous ne me les avez mis dans les autres parties qu’à vingt sols ; et vingt sols en langage d’apothicaire, c’est-à-dire dix sols ; les voilà, dix sols. « Plus, dudit jour, un bon clystère détersif, composé avec catholicon double, rhubarbe, miel rosat, et autres, suivant l’ordonnance, pour balayer, laver et nettoyer le bas-ventre de monsieur, trente sols. » Avec votre permission, dix sols. « Plus, dudit jour, le soir, un julep hépatique, soporatif et somnifère, composé pour faire dormir monsieur, trente-cinq sols. » Je ne me plains pas de celui-là ; car il me fit bien dormir. Dix, quinze, seize, et dix-sept sols six deniers. « Plus, du vingt-cinquième, une bonne médecine purgative et corroborative, composée de casse récente avec séné levantin, et autres, suivant l’ordonnance de monsieur Purgon, pour expulser et évacuer la bile de monsieur, quatre livres. » Ah ! monsieur Fleurant, c’est se moquer : il faut vivre avec les malades. Monsieur Purgon ne vous a pas ordonné de mettre quatre francs. Mettez, mettez trois livres, s’il vous plaît. Vingt et trente sols. « Plus, dudit jour, une potion anodine et astringente, pour faire reposer monsieur, trente sols. » Bon, dix et quinze sols. « Plus, du vingt-sixième, un clystère carminatif, pour chasser les vents de monsieur, trente sols. » Dix sols, monsieur Fleurant. « Plus, le clystère de monsieur, réitéré le soir, comme dessus, trente sols. » Monsieur Fleurant, dix sols. « Plus, du vingt-septième, une bonne médecine, composée pour hâter d’aller et chasser dehors les mauvaises humeurs de monsieur, trois livres. » Bon, vingt et trente sols ; je suis bien aise que vous soyez raisonnable. « Plus, du vingt-huitième, une prise de petit lait clarifié et dulcoré pour adoucir, lénifier, tempérer et rafraîchir le sang de monsieur, vingt sols. » Bon, dix sols. « Plus, une potion cordiale et préservative, composée avec douze grains de bézoar, sirop de limon et grenades, et autres, suivant l’ordonnance, cinq livres. » Ah ! monsieur Fleurant, tout doux, s’il vous plaît ; si vous en usez comme cela, on ne voudra plus être malade : contentez-vous de quatre francs, vingt et quarante sols. Trois et deux font cinq et cinq font dix, et dix font vingt. Soixante et trois livres quatre sols six deniers. Si bien donc que, de ce mois, j’ai pris une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit médecines ; et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze et douze lavements ; et, l’autre mois, il y avoit douze médecines et vingt lavements. Je ne m’étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l’autre. Je le dirai à monsieur Purgon, afin qu’il mette ordre à cela. Allons, qu’on m’ôte tout ceci. (Voyant que personne ne vient, et qu’il n’y a aucun de ses gens dans sa chambre. ) Il n’y a personne. J’ai beau dire : on me laisse toujours seul ; il n’y a pas moyen de les arrêter ici. (Après avoir sonné une sonnette qui est sur la table.) Ils n’entendent point, et ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Drelin, drelin, drelin. Point d’affaire. Drelin, drelin, drelin. Ils sont sourds… Toinette. Drelin, drelin, drelin. Tout comme si je ne sonnois point. Chienne ! coquine ! Drelin, drelin, drelin. J’enrage. (Il ne sonne plus, mais il crie.) Drelin, drelin, drelin. Carogne, à tous les diables ! Est-il possible qu’on laisse comme cela un pauvre malade tout seul ? Drelin drelin, drelin. Voilà qui est pitoyable ! Drelin, drelin, drelin ! Ah ! mon Dieu ! Ils me laisseront ici mourir. Drelin, drelin, drelin.

ARGAN, TOINETTE.

toinette , en entrant.

Ah ! chienne ! ah ! carogne !

toinette , faisant semblant de s’être cogné la tête.

Diantre soit fait de votre impatience ! Vous pressez si fort les personnes, que je me suis donné un grand coup de la tête contre la carne d’un volet.

argan , en colère.

Ah ! traîtresse !…

toinette , interrompant Argan.

Il y a une heure…

Tu m’as laissé…

Tais-toi donc, coquine, que je te querelle.

Çamon, ma foi, j’en suis d’avis, après ce que je me suis fait.

Tu m’as fait égosiller, carogne.

Et vous m’avez fait, vous, casser la tête : l’un vaut bien l’autre. Quitte à quitte, si vous voulez.

Quoi ! coquine…

Si vous querellez, je pleurerai.

Me laisser, traîtresse…

toinette , interrompant encore Argan.

Chienne ! tu veux…

Quoi ! il faudra encore que je n’aie pas le plaisir de la quereller ?

Querellez tout votre soûl : je le veux bien.

Tu m’en empêches, chienne, en m’interrompant à tous coups.

Si vous avez le plaisir de quereller, il faut bien que, de mon côté, j’aie le plaisir de pleurer : chacun le sien, ce n’est pas trop. Ah !

Allons ; il faut en passer par là. Ôte-moi ceci, coquine, ôte-moi ceci. (Après s’être levé.) Mon lavement d’aujourd’hui a-t-il bien opéré ?

Votre lavement ?

Oui. Ai-je bien fait de la bile ?

Ma foi ! je ne me mêle point de ces affaires-là ; c’est à monsieur Fleurant à y mettre le nez, puisqu’il en a le profit.

Qu’on ait soin de me tenir un bouillon prêt, pour l’autre que je dois tantôt prendre.

Ce monsieur Fleurant-là et ce monsieur Purgon s’égaient sur votre corps ; ils ont en vous une bonne vache à lait, et je voudrois bien leur demander quel mal vous avez, pour faire tant de remèdes.

Taisez-vous, ignorante ; ce n’est pas à vous à contrôler les ordonnances de la médecine. Qu’on me fasse venir ma fille Angélique : j’ai à lui dire quelque chose.

La voici qui vient d’elle-même ; elle a deviné votre pensée.

ARGAN, ANGÉLIQUE, TOINETTE.

Approchez, Angélique : vous venez à propos ; je voulois vous parler.

Me voilà prête à vous ouïr.

Attendez. (À Toinette.) Donnez-moi mon bâton. Je vais revenir tout à l’heure.

Allez vite, monsieur, allez. Monsieur Fleurant nous donne des affaires.

ANGÉLIQUE, TOINETTE.

Toinette !

Quoi ?

Regarde-moi un peu.

Hé bien ! je vous regarde.

Hé bien ! quoi, Toinette ?

Ne devines-tu point de quoi je veux parler ?

Je m’en doute assez : de notre jeune amant ; car c’est sur lui depuis six jours que roulent tous nos entretiens ; et vous n’êtes point bien, si vous n’en parlez à toute heure.

Puisque tu connois cela, que n’es-tu donc la première à m’en entretenir ? Et que ne m’épargnes-tu la peine de te jeter sur ce discours ?

Vous ne m’en donnez pas le temps ; et vous avez des soins là-dessus qu’il est difficile de prévenir.

Je t’avoue que je ne saurois me lasser de te parler de lui, et que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments de s’ouvrir à toi. Mais, dis-moi, condamnes-tu, Toinette, les sentiments que j’ai pour lui ?

Je n’ai garde.

Ai-je tort de m’abandonner à ces douces impressions ?

Je ne dis pas cela.

Et voudrois-tu que je fusse insensible aux tendres protestations de cette passion ardente qu’il témoigne pour moi ?

À Dieu ne plaise !

Dis-moi un peu : ne trouves-tu pas, comme moi, quelque chose du ciel, quelque effet du destin, dans l’aventure inopinée de notre connoissance ?

Ne trouves-tu pas que cette action d’embrasser ma défense, sans me connoître, est tout à fait d’un honnête homme ?

Que l’on ne peut pas en user plus généreusement ?

Et qu’il fit tout cela de la meilleure grace du monde ?

Oh ! oui.

Ne trouves-tu pas, Toinette, qu’il est bien fait de sa personne ?

Assurément.

Qu’il a l’air le meilleur du monde ?

Sans doute.

Que ses discours, comme ses actions, ont quelque chose de noble ?

Cela est sûr.

Qu’on ne peut rien entendre de plus passionné que tout ce qu’il me dit ?

Il est vrai.

Et qu’il n’est rien de plus fâcheux que la contrainte où l’on me tient, qui bouche tout commerce aux doux empressements de cette mutuelle ardeur que le ciel nous inspire ?

Vous avez raison.

Mais, ma pauvre Toinette, crois-tu qu’il m’aime autant qu’il me le dit ?

Hé ! hé ! ces choses-là parfois sont un peu sujettes à caution. Les grimaces d’amour ressemblent fort à la vérité ; et j’ai vu de grands comédiens là-dessus.

Ah ! Toinette, que dis-tu là ? Hélas ! de la façon qu’il parle, seroit-il bien possible qu’il ne me dît pas vrai ?

En tout cas, vous en serez bientôt éclaircie ; et la résolution où il vous écrivit hier qu’il étoit de vous faire demander en mariage, est une prompte voie à vous faire connoître s’il vous dit vrai ou non. C’en sera là la bonne preuve.

Ah ! Toinette, si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie aucun homme.

Voilà votre père qui revient.

Oh çà, ma fille, je vais vous dire une nouvelle, où peut-être ne vous attendez-vous pas. On vous demande en mariage. Qu’est-ce que cela ? Vous riez ? Cela est plaisant oui, ce mot de mariage ! Il n’y a rien de plus drôle pour les jeunes filles. Ah ! nature, nature ! À ce que je puis voir, ma fille, je n’ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier.

Je dois faire, mon père, tout ce qu’il vous plaira de m’ordonner.

Je suis bien aise d’avoir une fille si obéissante : la chose est donc conclue, et je vous ai promise.

C’est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés.

Ma femme, votre belle-mère, avoit envie que je vous fisse religieuse, et votre petite sœur Louison aussi, et de tout temps elle a été aheurtée à cela.

toinette , à part.

La bonne bête a ses raisons.

Elle ne vouloit point consentir à ce mariage ; mais je l’ai emporté, et ma parole est donnée.

Ah ! mon père, que je vous suis obligée de toutes vos bontés !

toinette , à Argan.

En vérité, je vous sais bon gré de cela ; et voilà l’action la plus sage que vous ayez faite de votre vie.

Je n’ai point encore vu la personne : mais on m’a dit que j’en serois content, et toi aussi.

Assurément, mon père.

Comment ! l’as-tu vu ?

Puisque votre consentement m’autorise à vous pouvoir ouvrir mon cœur, je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait connoître il y a six jours, et que la demande qu’on vous a faite est un effet de l’inclination que, dès cette première vue, nous avons prise l’un pour l’autre.

Ils ne m’ont pas dit cela ; mais j’en suis bien aise, et c’est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils disent que c’est un grand jeune garçon bien fait.

Oui, mon père.

De belle taille.

Agréable de sa personne.

De bonne physionomie.

Très bonne.

Sage et bien né.

Tout à fait.

Fort honnête.

Le plus honnête du monde.

Qui parle bien latin et grec.

C’est ce que je ne sais pas.

Et qui sera reçu médecin dans trois jours.

Lui, mon père ?

Oui. Est-ce qu’il ne te l’a pas dit ?

Non, vraiment. Qui vous l’a dit, à vous ?

Monsieur Purgon.

Est-ce que monsieur Purgon le connoît ?

La belle demande ! Il faut bien qu’il le connoisse puisque c’est son neveu.

Cléante, neveu de monsieur Purgon ?

Quel Cléante ? Nous parlons de celui pour qui l’on t’a demandée en mariage.

Hé ! oui.

Hé bien ! c’est le neveu de monsieur Purgon, qui est le fils de son beau-frère le médecin, monsieur Diafoirus ; et ce fils s’appelle Thomas Diafoirus, et non pas Cléante ; et nous avons conclu ce mariage-là ce matin, monsieur Purgon, monsieur Fleurant, et moi ; et demain, ce gendre prétendu doit m’être amené par son père. Qu’est-ce ? Vous voilà tout ébaubie !

C’est, mon père, que je connois que vous avez parlé d’une personne, et que j’ai entendu une autre.

Quoi ! monsieur, vous auriez fait ce dessein burlesque ? Et, avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin ?

Oui. De quoi te mêles-tu, coquine, impudente que tu es ?

Mon Dieu ! tout doux. Vous allez d’abord aux invectives. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter ? Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s’il vous plaît, pour un tel mariage ?

Ma raison est que, me voyant infirme et malade comme je le suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins, afin de m’appuyer de bons secours contre ma maladie, d’avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires, et d’être à même des consultations et des ordonnances.

Hé bien ! voilà dire une raison, et il y a du plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais, monsieur, mettez la main à la conscience ; est-ce que vous êtes malade ?

Comment, coquine ! si je suis malade ! Si je suis malade, impudente !

Hé bien ! oui, monsieur, vous êtes malade ; n’ayons point de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade, j’en demeure d’accord, et plus malade que vous ne pensez : voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle ; et, n’étant point malade, il n’est pas nécessaire de lui donner un médecin.

C’est pour moi que je lui donne ce médecin ; et une fille de bon naturel doit être ravie d’épouser ce qui est utile à la santé de son père.

Ma foi, monsieur, voulez-vous qu’en amie je vous donne un conseil ?

Quel est-il, ce conseil ?

De ne point songer à ce mariage-là.

Et la raison ?

La raison, c’est que votre fille n’y consentira point [10] .

Elle n’y consentira point ?

Ma fille ?

Votre fille. Elle vous dira qu’elle n’a que faire de monsieur Diafoirus, de son fils Thomas Diafoirus, ni de tous les Diafoirus du monde.

J’en ai affaire, moi, outre que le parti est plus avantageux qu’on ne pense. Monsieur Diafoirus n’a que ce fils-là pour tout héritier ; et, de plus, monsieur Purgon, qui n’a ni femme ni enfants, lui donne tout son bien en faveur de ce mariage ; et monsieur Purgon est un homme qui a huit mille bonnes livres de rente.

Il faut qu’il ait tué bien des gens, pour s’être fait si riche.

Huit mille livres de rente sont quelque chose, sans compter le bien du père.

Monsieur, tout cela est bel et bon ; mais j’en reviens toujours là : je vous conseille, entre nous, de lui choisir un autre mari ; et elle n’est point faite pour être madame Diafoirus.

Et je veux, moi, que cela soit.

Hé, fi ! ne dites pas cela.

Comment ! que je ne dise pas cela ?

Et pourquoi ne le dirai-je pas ?

On dira que vous ne songez pas à ce que vous dites.

On dira ce qu’on voudra ; mais je vous dis que je veux qu’elle exécute la parole que j’ai donnée.

Non ; je suis sûre qu’elle ne le fera pas.

Je l’y forcerai bien.

Elle ne le fera pas, vous dis-je.

Elle le fera, ou je la mettrai dans un couvent.

Vous ?

Comment, bon ?

Vous ne la mettrez point dans un couvent.

Je ne la mettrai point dans un couvent ?

Ouais ! Voici qui est plaisant ! Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent, si je veux ?

Non, vous dis-je.

Qui m’en empêchera ?

Oui. Vous n’aurez pas ce cœur-là.

Je l’aurai.

Vous vous moquez.

Je ne me moque point.

La tendresse paternelle vous prendra.

Elle ne me prendra point.

Une petite larme ou deux, des bras jetés au cou, un Mon petit papa mignon, prononcé tendrement, sera assez pour vous toucher.

Tout cela ne fera rien.

Je vous dis que je n’en démordrai point.

Bagatelles.

Il ne faut point dire, Bagatelles.

Mon Dieu ! je vous connois, vous êtes bon naturellement.

argan , avec emportement.

Je ne suis point bon, et je suis méchant quand je veux.

Doucement, monsieur. Vous ne songez pas que vous êtes malade.

Je lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que je dis.

Et moi, je lui défends absolument d’en faire rien.

Où est-ce donc que nous sommes ? et quelle audace est-ce là, à une coquine de servante, de parler de la sorte devant son maître ?

Quand un maître ne songe pas à ce qu’il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser.

argan , courant après Toinette.

Ah ! insolente, il faut que je t’assomme.

toinette , évitant Argan, et mettant la chaise entre elle et lui.

Il est de mon devoir de m’opposer aux choses qui vous peuvent déshonorer.

argan , courant après Toinette autour de la chaise avec son bâton.

Viens, viens, que je t’apprenne à parler.

toinette , se sauvant du côté où n’est point Argan.

Je m’intéresse, comme je dois, à ne vous point laisser faire de folie.

argan , de même.

Chienne !

toinette , de même.

Non, je ne consentirai jamais à ce mariage.

Pendarde !

Je ne veux point qu’elle épouse votre Thomas Diafoirus.

Carogne !

Et elle m’obéira plutôt qu’à vous.

argan , s’arrêtant.

Angélique, tu ne veux pas m’arrêter cette coquine-là ?

Hé ! mon père, ne vous faites point malade.

argan , à Angélique.

Si tu ne me l’arrêtes, je te donnerai ma malédiction.

toinette , en s’en allant.

Et moi, je la déshériterai, si elle vous obéit.

argan , se jetant dans sa chaise.

Ah ! ah ! je n’en puis plus. Voilà pour me faire mourir.

BÉLINE, ARGAN.

Ah ! ma femme, approchez.

Qu’avez-vous, mon pauvre mari ?

Venez-vous-en ici à mon secours.

Qu’est-ce que c’est donc qu’il y a, mon petit fils ?

Ma mie !

Mon ami !

On vient de me mettre en colère.

Hélas ! pauvre petit mari ! Comment donc, mon ami ?

Votre coquine de Toinette est devenue plus insolente que jamais.

Ne vous passionnez donc point.

Elle m’a fait enrager, ma mie.

Doucement, mon fils.

Elle a contrecarré, une heure durant, les choses que je veux faire.

Là, là, tout doux !

Et a eu l’effronterie de me dire que je ne suis point malade.

C’est une impertinente.

Vous savez, mon cœur, ce qui en est.

Oui, mon cœur ; elle a tort.

M’amour, cette coquine-là me fera mourir.

Hé là, hé là !

Elle est cause de toute la bile que je fais.

Ne vous fâchez point tant.

Et il y a je ne sais combien que je vous dis de me la chasser.

Mon Dieu ! mon fils, il n’y a point de serviteurs et de servantes qui n’aient leurs défauts. On est contraint parfois de souffrir leurs mauvaises qualités, à cause des bonnes. Celle-ci est adroite, soigneuse, diligente, et surtout fidèle ; et vous savez qu’il faut maintenant de grandes précautions pour les gens que l’on prend. Holà ! Toinette !

ARGAN, BÉLINE, TOINETTE.

Pourquoi donc est-ce que vous mettez mon mari en colère ?

toinette , d’un ton doucereux.

Moi, madame ? Hélas ! je ne sais pas ce que vous me voulez dire, et je ne songe qu’à complaire à monsieur en toutes choses.

Ah ! la traîtresse !

Il nous a dit qu’il vouloit donner sa fille en mariage au fils de monsieur Diafoirus : je lui ai répondu que je trouvois le parti avantageux pour elle, mais que je croyois qu’il feroit mieux de la mettre dans un couvent.

Il n’y a pas grand mal à cela, et je trouve qu’elle a raison.

Ah ! m’amour, vous la croyez ? C’est une scélérate ; elle m’a dit cent insolences.

Hé bien ! je vous crois, mon ami. Là, remettez-vous. Écoutez, Toinette : si vous fâchez jamais mon mari, je vous mettrai dehors. Çà, donnez-moi son manteau fourré et des oreillers, que je l’accommode dans sa chaise. Vous voilà je ne sais comment. Enfoncez bien votre bonnet jusque sur vos oreilles : il n’y a rien qui enrhume tant que de prendre l’air par les oreilles.

Ah ! ma mie, que je vous suis obligé de tous les soins que vous prenez de moi !

béline , accommodant les oreillers qu’elle met autour d’Argan.

Levez-vous, que je mette ceci sous vous. Mettons celui-ci pour vous appuyer, et celui-là de l’autre côté. Mettons celui-ci derrière votre dos, et cet autre-là pour soutenir votre tête.

toinette , lui mettant rudement un oreiller sur la tête.

Et celui-ci pour vous garder du serein.

argan , se levant en colère, et jetant tous ses oreillers à Toinette, qui s’enfuit.

Ah ! coquine, tu veux m’étouffer !

Scène VIII.

ARGAN, BÉLINE.

Hé là, hé là ! Qu’est-ce que c’est donc ?

Ah, ah, ah ! je n’en puis plus.

Pourquoi vous emporter ainsi ? Elle a cru faire bien.

Vous ne connoissez pas, m’amour, la malice de la pendarde. Ah ! elle m’a mis tout hors de moi ; et il faudra plus de huit médecines et de douze lavements pour réparer tout ceci.

Là, là, mon petit ami, apaisez-vous un peu.

Ma mie, vous êtes toute ma consolation.

Pauvre petit fils !

Pour tâcher de reconnoître l’amour que vous me portez, je veux, mon cœur, comme je vous ai dit, faire mon testament.

Ah ! mon ami, ne parlons point de cela, je vous prie : je ne saurois souffrir cette pensée ; et le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur.

Je vous avois dit de parler pour cela à votre notaire.

Le voilà là dedans, que j’ai amené avec moi.

Faites-le donc entrer, m’amour.

Hélas ! mon ami, quand on aime bien un mari, on n’est guère en état de songer à tout cela.

MONSIEUR DE BONNEFOI, BÉLINE, ARGAN.

Approchez, monsieur de Bonnefoi, approchez. Prenez un siège, s’il vous plaît. Ma femme m’a dit, monsieur, que vous étiez fort honnête homme, et tout à fait de ses amis ; et je l’ai chargée de vous parler pour un testament que je veux faire.

Hélas ! je ne suis point capable de parler de ces choses-là.

monsieur de bonnefoi.

Elle m’a, monsieur, expliqué vos intentions, et le dessein où vous êtes pour elle ; et j’ai à vous dire là-dessus que vous ne sauriez rien donner à votre femme par votre testament.

Mais pourquoi ?

La coutume y résiste. Si vous étiez en pays de droit écrit, cela se pourroit faire : mais, à Paris et dans les pays coutumiers, au moins dans la plupart, c’est ce qui ne se peut ; et la disposition seroit nulle. Tout l’avantage qu’homme et femme conjoints par mariage se peuvent faire l’un à l’autre, c’est un don mutuel entre vifs ; encore faut-il qu’il n’y ait enfants, soit des deux conjoints, ou de l’un d’eux, lors du décès du premier mourant.

Voilà une coutume bien impertinente, qu’un mari ne puisse rien laisser à une femme dont il est aimé tendrement, et qui prend de lui tant de soin ! J’aurois envie de consulter mon avocat, pour voir comment je pourrois faire.

Ce n’est point à des avocats qu’il faut aller, car ils sont d’ordinaire sévères là-dessus, et s’imaginent que c’est un grand crime que de disposer en fraude de la loi : ce sont gens de difficultés, et qui sont ignorants des détours de la conscience. Il y a d’autres personnes à consulter, qui sont bien plus accommodantes, qui ont des expédients pour passer doucement par-dessus la loi, et rendre juste ce qui n’est pas permis ; qui savent aplanir les difficultés d’une affaire et trouver des moyens d’éluder la coutume par quelque avantage indirect. Sans cela, où en serions-nous tous les jours ? Il faut de la facilité dans les choses ; autrement nous ne ferions rien, et je ne donnerois pas un sol de notre métier.

Ma femme m’avoit bien dit, monsieur, que vous étiez fort habile et fort honnête homme. Comment puis-je faire, s’il vous plaît, pour lui donner mon bien et en frustrer mes enfants ?

Comment vous pouvez faire ? Vous pouvez choisir doucement un ami intime de votre femme, auquel vous donnerez en bonne forme, par votre testament, tout ce que vous pouvez ; et cet ami ensuite lui rendra tout. Vous pouvez encore contracter un grand nombre d’obligations non suspectes au profit de divers créanciers qui prêteront leur nom à votre femme, et entre les mains de laquelle ils mettront leur déclaration que ce qu’ils en ont fait n’a été que pour lui faire plaisir. Vous pouvez aussi, pendant que vous êtes en vie, mettre entre ses mains de l’argent comptant, ou des billets que vous pourrez avoir payables au porteur.

Mon Dieu ! il ne faut point vous tourmenter de tout cela. S’il vient faute de vous, mon fils, je ne veux plus rester au monde.

Oui, mon ami, si je suis assez malheureuse pour vous perdre…

Ma chère femme !

La vie ne me sera plus de rien.

M’amour !

Et je suivrai vos pas, pour vous faire connoître la tendresse que j’ai pour vous.

Ma mie, vous me fendez le cœur ! Consolez-vous, je vous en prie.

monsieur de bonnefoi , à Béline.

Ces larmes sont hors de saison ; et les choses n’en sont point encore là.

Ah ! monsieur, vous ne savez pas ce que c’est qu’un mari qu’on aime tendrement.

Tout le regret que j’aurai, si je meurs, ma mie, c’est de n’avoir point un enfant de vous. Monsieur Purgon m’avoit dit qu’il m’en feroit faire un.

Cela pourra venir encore.

Il faut faire mon testament, m’amour, de la façon que monsieur dit ; mais, par précaution, je veux vous mettre entre les mains vingt mille francs en or que j’ai dans le lambris de mon alcôve, et deux billets payables au porteur, qui me sont dus, l’un par monsieur Damon, et l’autre par monsieur Gérante.

Non, non, je ne veux point de tout cela. Ah !… Combien dites-vous qu’il y a dans votre alcôve ?

Vingt mille francs, m’amour.

Ne me parlez point de bien, je vous prie. Ah !… De combien sont les deux billets ?

Ils sont, ma mie, l’un de quatre mille francs, et l’autre de six.

Tous les biens du monde, mon ami, ne me sont rien au prix de vous.

Voulez-vous que nous procédions au testament ?

Oui, monsieur ; mais nous serons mieux dans mon petit cabinet. M’amour, conduisez-moi, je vous prie.

Allons, mon pauvre petit fils.

Les voilà avec un notaire, et j’ai ouï parler de testament. Votre belle-mère ne s’endort point : et c’est sans doute quelque conspiration contre vos intérêts, où elle pousse votre père.

Qu’il dispose de son bien à sa fantaisie, pourvu qu’il ne dispose point de mon cœur. Tu vois, Toinette, les desseins violents que l’on fait sur lui. Ne m’abandonne point, je te prie, dans l’extrémité où je suis.

Moi, vous abandonner ! J’aimerois mieux mourir. Votre belle-mère a beau me faire sa confidente, et me vouloir jeter dans ses intérêts, je n’ai jamais pu avoir l’inclination pour elle ; et j’ai toujours été de votre parti. Laissez-moi faire, j’emploierai toute chose pour vous servir ; mais, pour vous servir avec plus d’effet, je veux changer de batterie, couvrir le zèle que j’ai pour vous, et feindre d’entrer dans les sentiments de votre père et de votre belle-mère.

Tâche, je t’en conjure, de faire donner avis à Cléante du mariage qu’on a conclu.

Je n’ai personne à employer à cet office, que le vieux usurier Polichinelle, mon amant ; et il m’en coûtera pour cela quelques paroles de douceur, que je veux bien dépenser pour vous. Pour aujourd’hui, il est trop tard ; mais demain, de grand matin, je l’envoierai querir, et il sera ravi de…

BÉLINE, dans la maison ; ANGÉLIQUE, TOINETTE.

toinette , à Angélique.

Voilà qu’on m’appelle. Bonsoir. Reposez-vous sur moi.

PREMIER INTERMÈDE.

Le théâtre change, et représente une ville.

Polichinelle, dans la nuit, vient pour donner une sérénade à sa maîtresse. Il est interrompu d’abord par des violons contre lesquels il se met en colère, et ensuite par le guet, composé de musiciens et de danseurs.

POLICHINELLE, seul.

Ô amour, amour, amour, amour ! Pauvre Polichinelle, quelle diable de fantaisie t’es-tu allé mettre dans la cervelle ? À quoi t’amuses-tu, misérable insensé que tu es ? Tu quittes le soin de ton négoce, et tu laisses aller tes affaires à l’abandon ; tu ne manges plus, tu ne bois presque plus, tu perds le repos de la nuit ; et tout cela, pour qui ? Pour une dragonne, franche dragonne ; une diablesse qui te rembarre, et se moque de tout ce que tu peux lui dire. Mais il n’y a point à raisonner là-dessus. Tu le veux, amour : il faut être fou comme beaucoup d’autres. Cela n’est pas le mieux du monde à un homme de mon âge ; mais qu’y faire ? On n’est pas sage quand on veut ; et les vieilles cervelles se démontent comme les jeunes. Je viens voir si je ne pourrai point adoucir ma tigresse par une sérénade. Il n’y a rien parfois qui soit si touchant qu’un amant qui vient chanter ses doléances aux gonds et aux verrous de la porte de sa maîtresse. (Après avoir pris sont luth.) Voici de quoi accompagner ma voix. Ô nuit ! ô chère nuit ! porte mes plaintes amoureuses jusque dans le lit de mon inflexible.

Notte e dì v’ amo e v’ adoro. Cerco un sì per mio ristoro ;

Ma se voi dite di nò, Bella ingrata, io morirò.

Frà la speranza S’ afflige il cuore, In lontananza Consuma l’ hore ; Si dolce inganno Che mi figura Breve l’ affanno, Ahi ! troppo dura. Così per troppo amar languisco e muoro.

Notte e dì v’ amo e v’ adoro. Cerco un sì per mio ristoro ; Ma se voi dite di nò, Bella ingrata, io moriro.

Se non dormite, Almen pensate Alle ferite Ch’ al cuor mi fate. Deh ! almen fingete, Per mio conforto, Se m’ uccidete, D’ haver il torto ; Vostra pietà mi scemarà il martoro.

Notte e dì v’ amo e v’ adoro. Cerco un sì per mio ristoro ; Ma se voi dite di nò, Bella ingrata, io morirò.

POLICHINELLE ; UNE VIEILLE, se présentant à la fenêtre, en répondant à Polichinelle pour se moquer de lui.

la vieille chante.

Zerbinetti, ch’ ogn’ hor con finti sguardi, Mentiti desiri, Fallaci sospiri, Accenti buggiardi, Di fede vi pregiate, Ah ! che non m’ ingannate. Che già so per prova, Ch’ in voi non si trova Costanza nè fede.

Oh ! quanto è pazza colei che vi crede !

Quei sguardi languidi Non m’ innamorano, Quei sospir fervidi Più non m’ infiammano, Vel giuro a fe. Zerbino misero, Del vostro piangere Il mio cuor libero Vuol sempre ridere ; Credete a me Che già so per prova, Ch’ in voi non si trova Costanza nè fede.

Oh ! quanto è pazza colei che vi crede .

POLICHINELLE, VIOLONS, derrière le théâtre.

les violons commencent un air.

polichinelle.

Quelle impertinente harmonie vient interrompre ici ma voix !

les violons continuant à jouer.

Paix là ! taisez-vous, violons. Laissez-moi me plaindre à mon aise des cruautés de mon inexorable.

les violons , de même.

Taisez-vous, vous dis-je ; c’est moi qui veux chanter.

les violons.

Paix donc !

Ouais !

Est-ce pour rire ?

Ah ! que de bruit !

Le diable vous emporte !

J’enrage !

Vous ne vous tairez pas ? Ah ! Dieu soit loué.

Encore ?

Peste des violons !

La sotte musique que voilà.

polichinelle , chantant pour se moquer des violons.

La, la, la, la, la, la.

polichinelle , de même.

Par ma foi, cela me divertit. Poursuivez, messieurs les violons ; vous me ferez plaisir. (N’entendant plus rien.) Allons donc, continuez, je vous en prie.

Voilà le moyen de les faire taire. La musique est accoutumée à ne point faire ce qu’on veut. Oh sus, à nous. Avant que de chanter, il faut que je prélude un peu, et joue quelque pièce, afin de mieux prendre mon ton. (Il prend son luth, dont il fait semblant de jouer, en imitant avec les lèvres et la langue le son de cet instrument.) Plan, plan, plan, plin, plin, plin. Voilà un temps fâcheux pour mettre un luth d’accord. Plin, plin, plin. Plin, tan, plan. Plin, plan. Les cordes ne tiennent point par ce temps-là. Plin, plin. J’entends du bruit. Mettons mon luth contre la porte.

POLICHINELLE ; ARCHERS, passant dans la rue, et accourant au bruit qu’ils entendent.

un archer , chantant.

Qui va là ? qui va là ?

polichinelle , bas.

Qui diable est-ce là ? Est-ce que c’est la mode de parler en musique ?

Qui va là ? qui va là ? qui va là ?

polichinelle , épouvanté.

Moi, moi, moi.

Qui va là ? qui va là ? vous dis-je.

Moi, moi, vous dis-je.

Et qui toi ? et qui toi ?

Moi, moi, moi, moi, moi, moi.

Dis ton nom, dis ton nom, sans davantage attendre.

polichinelle , feignant d’être bien hardi.

Mon nom est Va te faire pendre.

Ici, camarades, ici. Saisissons l’insolent qui nous répond ainsi.

Tout le guet vient, qui cherche Polichinelle dans la nuit.

violons et danseurs.

Qui va là ?

Qui sont les coquins que j’entends ?

Euh ?

Holà ! mes laquais, mes gens !

Par la mort !

Par le sang !

J’en jetterai par terre !

Champagne, Poitevin, Picard, Basque, Breton !

Donnez-moi mon mousqueton…

polichinelle , faisant semblant de tirer un coup de pistolet.

Poue.

(Ils tombent tous, et s’enfuient.)

Ah, ah, ah, ah ! comme je leur ai donné l’épouvante ! Voilà de sottes gens, d’avoir peur de moi, qui ai peur des autres. Ma foi, il n’est que de jouer d’adresse en ce monde. Si je n’avois tranché du grand seigneur et n’avois fait le brave, ils n’auroient pas manqué de me happer. Ah, ah, ah !

(Les archers se rapprochent, et, ayant entendu ce qu’il disoit, ils le saisissent au collet.)

POLICHINELLE ; ARCHERS, chantants.

les archers , saisissant Polichinelle.

Nous le tenons. À nous, camarades, à nous ! Dépêchez ; de la lumière.

(Tout le guet vient avec des lanternes.)

POLICHINELLE ; ARCHERS, chantants et dansants.

Ah ! traître ; ah ! fripon ! c’est donc vous ? Faquin, maraud, pendard, impudent, téméraire, Insolent, effronté, coquin, filou, voleur, Vous osez nous faire peur !

Messieurs, c’est que j’étois ivre.

Non, non, non, point de raison ; Il faut vous apprendre à vivre. En prison, vite en prison.

Messieurs, je ne suis point voleur.

Je suis un bourgeois de la ville.

Qu’ai-je fait ?

En prison, vite, en prison.

Messieurs, laissez-moi aller.

Je vous prie !

De grace !

Messieurs !

Non, non, non.

S’il vous plaît.

Par charité !

Au nom du ciel !

Miséricorde !

Hé ! n’est-il rien, messieurs, qui soit capable d’attendrir vos ames ?

Il est aisé de nous toucher ; Et nous sommes humains, plus qu’on ne sauroit croire. Donnez-nous seulement six pistoles pour boire Nous allons vous lâcher.

Hélas ! messieurs, je vous assure que je n’ai pas un sol sur moi.

Au défaut de six pistoles, Choisissez donc, sans façon, D’avoir trente croquignoles, Ou douze coups de bâton.

Si c’est une nécessité, et qu’il faille en passer par là, je choisis les croquignoles.

Allons, préparez-vous, Et comptez bien les coups.

Les archers danseurs lui donnent des croquignoles en cadence.

polichinelle , pendant qu’on lui donne des croquignoles.

Un et deux, trois et quatre, cinq et six, sept et huit, neuf et dix, onze et douze, et treize, et quatorze et quinze.

Ah ! ah ! vous en voulez passer ! Allons, c’est à recommencer.

Ah ! messieurs, ma pauvre tête n’en peut plus, et vous venez de me la rendre comme une pomme cuite. J’aime mieux encore les coups de bâton que de recommencer.

Soit, puisque le bâton est pour vous plus charmant, Vous aurez contentement.

Les archers danseurs lui donnent des coups de bâton en cadence.

polichinelle , comptant les coups de bâton.

Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ah, ah, ah ! je n’y saurois plus résister. Tenez, messieurs, voilà six pistoles que je vous donne.

Ah ! l’honnête homme ! Ah ! l’ame noble et belle ! Adieu, seigneur ; adieu, seigneur Polichinelle.

Messieurs, je vous donne le bonsoir.

Adieu, seigneur ; adieu, seigneur Polichinelle.

Votre serviteur.

Très humble valet.

Jusqu’au revoir.

Ils dansent tous, en réjouissance de l’argent qu’ils ont reçu.

FIN DU PREMIER ACTE.

ACTE SECOND.

(Le théâtre représente la chambre d’Argan.)

CLÉANTE, TOINETTE.

toinette , ne reconnoissant pas Cléante.

Que demandez-vous, monsieur ?

Ce que je demande ?

Ah ! ah ! c’est vous ! Quelle surprise ! Que venez-vous faire céans ?

Savoir ma destinée, parler à l’aimable Angélique, consulter les sentiments de son cœur, et lui demander ses résolutions sur ce mariage fatal dont on m’a averti.

Oui ; mais on ne parle pas comme cela de but en blanc à Angélique : il faut des mystères, et l’on vous a dit l’étroite garde où elle est retenue ; qu’on ne la laisse ni sortir, ni parler à personne ; et que ce ne fut que la curiosité d’une vieille tante qui nous fit accorder la liberté d’aller à cette comédie, qui donna lieu à la naissance de votre passion ; et nous nous sommes bien gardées de parler de cette aventure.

Aussi ne viens-je pas ici comme Cléante, et sous l’apparence de son amant ; mais comme ami de son maître de musique, dont j’ai obtenu le pouvoir de dire qu’il m’envoie à sa place.

Voici son père. Retirez-vous un peu, et me laissez lui dire que vous êtes là.

argan , se croyant seul, et sans voir Toinette.

Monsieur Purgon m’a dit de me promener le matin, dans ma chambre, douze allées et douze venues ; mais j’ai oublié à lui demander si c’est en long ou en large.

Monsieur, voilà un…

Parle bas, pendarde ! tu viens m’ébranler tout le cerveau, et tu ne songes pas qu’il ne faut point parler si haut à des malades.

Je voulois vous dire, monsieur…

Parle bas, te dis-je.

(Elle fait semblant de parler.)

Je vous dis que…

(Elle fait encore semblant de parler.)

Qu’est-ce que tu dis ?

toinette , haut.

Je dis que voilà un homme qui veut parler à vous.

Qu’il vienne.

Toinette fait signe à Cléante d’avancer.

ARGAN, CLÉANTE, TOINETTE.

toinette , à Cléante.

Ne parlez pas si haut, de peur d’ébranler le cerveau de monsieur.

Monsieur, je suis ravi de vous trouver debout, et de voir que vous vous portez mieux.

toinette , feignant d’être en colère.

Comment ! qu’il se porte mieux ! cela est faux. Monsieur se porte toujours mal.

J’ai ouï dire que monsieur étoit mieux ; et je lui trouve bon visage.

Que voulez-vous dire avec votre bon visage ? Monsieur l’a fort mauvais ; et ce sont des impertinents qui vous ont dit qu’il étoit mieux. Il ne s’est jamais si mal porté.

Elle a raison.

Il marche, dort, mange et boit tout comme les autres ; mais cela n’empêche pas qu’il ne soit fort malade.

Cela est vrai.

Monsieur, j’en suis au désespoir. Je viens de la part du maître à chanter de mademoiselle votre fille ; il s’est vu obligé d’aller à la campagne pour quelques jours ; et, comme son ami intime, il m’envoie à sa place pour lui continuer ses leçons, de peur qu’en les interrompant, elle ne vînt à oublier ce qu’elle sait déjà.

Fort bien. (À Toinette.) Appelez Angélique.

Je crois, monsieur, qu’il sera mieux de mener monsieur à sa chambre.

Non. Faites-la venir.

Il ne pourra lui donner leçon comme il faut, s’ils ne sont en particulier.

Si fait, si fait.

Monsieur, cela ne fera que vous étourdir ; et il ne faut rien pour vous émouvoir en l’état où vous êtes, et vous ébranler le cerveau.

Point, point : j’aime la musique ; et je serai bien aise de… Ah ! la voici. (À Toinette.) Allez-vous-en voir, vous, si ma femme est habillée.

ARGAN, ANGÉLIQUE, CLÉANTE.

Venez, ma fille. Votre maître de musique est allé aux champs ; et voilà une personne qu’il envoie à sa place pour vous montrer.

angélique , reconnoissant Cléante.

Ah ciel !

Qu’est-ce ? D’où vient cette surprise ?

Quoi ! qui vous émeut de la sorte ?

C’est, mon père, une aventure surprenante qui se rencontre ici.

Comment ?

J’ai songé cette nuit que j’étois dans le plus grand embarras du monde, et qu’une personne, faite tout comme monsieur, s’est présentée à moi, à qui j’ai demandé secours, et qui m’est venue tirer de la peine où j’étois ; et ma surprise a été grande de voir inopinément, en arrivant ici, ce que j’ai eu dans l’idée toute la nuit.

Ce n’est pas être malheureux que d’occuper votre pensée, soit en dormant, soit en veillant ; et mon bonheur seroit grand sans doute, si vous étiez dans quelque peine dont vous me jugeassiez digne de vous tirer, et il n’y a rien que je ne fisse pour…

ARGAN, ANGÉLIQUE, CLÉANTE, TOINETTE.

Ma foi, monsieur, je suis pour vous maintenant ; et je me dédis de tout ce que je disois hier. Voici monsieur Diafoirus le père et monsieur Diafoirus le fils, qui viennent vous rendre visite. Que vous serez bien engendré ! Vous allez voir le garçon le mieux fait du monde, et le plus spirituel. Il n’a dit que deux mots, qui m’ont ravie ; et votre fille va être charmée de lui.

argan , à Cléante, qui feint de vouloir s’en aller.

Ne vous en allez point, monsieur. C’est que je marie ma fille ; et voilà qu’on lui amène son prétendu mari, qu’elle n’a point encore vu.

C’est m’honorer beaucoup, monsieur, de vouloir que je sois témoin d’une entrevue si agréable.

C’est le fils d’un habile médecin ; et le mariage se fera dans quatre jours.

Mandez-le un peu à son maître de musique, afin qu’il se trouve à la noce.

Je n’y manquerai pas.

Je vous y prie aussi.

Vous me faites beaucoup d’honneur.

Allons, qu’on se range : les voici.

MONSIEUR DIAFOIRUS, THOMAS DIAFOIRUS, ARGAN, ANGÉLIQUE, CLÉANTE, TOINETTE, LAQUAIS.

argan , mettant la main à son bonnet, sans l’ôter.

Monsieur Purgon, monsieur, m’a défendu de découvrir ma tête. Vous êtes du métier : vous savez les conséquences.

monsieur diafoirus.

Nous sommes dans toutes nos visites pour porter secours aux malades, et non pour leur porter de l’incommodité.

(Argan et monsieur Diafoirus parlent en même temps.)

Je reçois, monsieur,

Nous venons ici, monsieur,

Avec beaucoup de joie,

Mon fils Thomas et moi,

L’honneur que vous me faites,

Vous témoigner, monsieur,

Et j’aurois souhaité…

Le ravissement où nous sommes…

De pouvoir aller chez vous…

De la grace que vous nous faites…

Pour vous en assurer.

De vouloir bien nous recevoir…

Mais vous savez, monsieur…

Dans l’honneur, monsieur,

Ce que c’est qu’un pauvre malade,

De votre alliance ;

Qui ne peut faire autre chose…

Et vous assurer…

Que de vous dire ici…

Que, dans les choses qui dépendront de notre métier

Qu’il cherchera toutes les occasions

De même qu’en toute autre,

De vous faire connoître, monsieur,

Nous serons toujours prêts, monsieur,

Qu’il est tout à votre service.

À vous témoigner notre zèle. (À son fils.) Allons, Thomas, avancez. Faites vos compliments.

thomas diafoirus , à monsieur Diafoirus.

N’est-ce pas par le père qu’il convient de commencer ?

thomas diafoirus , à Argan.

Monsieur, je viens saluer, reconnoître, chérir et révérer en vous un second père, mais un second père auquel j’ose dire que je me trouve plus redevable qu’au premier. Le premier m’a engendré ; mais vous m’avez choisi. Il m’a reçu par nécessité ; mais vous m’avez accepté par grace . Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps ; mais ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté ; et, d’autant plus que les facultés spirituelles sont au-dessus des corporelles, d’autant plus je vous dois, et d’autant plus je tiens précieuse cette future filiation, dont je viens aujourd’hui vous rendre, par avance, les très humbles et très respectueux hommages.

Vivent les collèges d’où l’on sort si habile homme !

thomas diafoirus , à Monsieur Diafoirus.

Cela a-t-il bien été, mon père ?

Allons, saluez monsieur.

Baiserai-je?

thomas diafoirus , à Angélique.

Madame, c’est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l’on…

argan , à Thomas Diafoirus.

Ce n’est pas ma femme, c’est ma fille à qui vous parlez.

thomas diafoirus.

Où donc est-elle ?

Elle va venir.

Attendrai-je, mon père, qu’elle soit venue ?

Faites toujours le compliment de mademoiselle.

Mademoiselle, ne plus ne moins que la statue de Memnon rendoit un son harmonieux lorsqu’elle venoit à être éclairée des rayons du soleil, tout de même me sens-je animé d’un doux transport à l’apparition du soleil de vos beautés ; et, comme les naturalistes remarquent que la fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour, aussi mon cœur dores-en-avant tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux adorables, ainsi que vers son pôle unique. Souffrez donc, mademoiselle, que j’appende aujourd’hui à l’autel de vos charmes l’offrande de ce cœur qui ne respire et n’ambitionne autre gloire que d’être toute sa vie, mademoiselle, votre très humble, très obéissant, et très fidèle serviteur et mari.

Voilà ce que c’est que d’étudier ! on apprend à dire de belles choses.

argan , à Cléante.

Hé ! que dites-vous de cela ?

Que monsieur fait merveilles, et que, s’il est aussi bon médecin qu’il est bon orateur, il y aura plaisir à être de ses malades.

Assurément. Ce sera quelque chose d’admirable, s’il fait d’aussi belles cures qu’il fait de beaux discours.

Allons, vite, ma chaise, et des sièges à tout le monde. (Des laquais donnent des sièges.) Mettez-vous là, ma fille. (À monsieur Diafoirus.) Vous voyez, monsieur, que tout le monde admire monsieur votre fils ; et je vous trouve bien heureux de vous voir un garçon comme cela.

Monsieur, ce n’est pas parceque je suis son père ; mais je puis dire que j’ai sujet d’être content de lui, et que tous ceux qui le voient en parlent comme d’un garçon qui n’a point de méchanceté. Il n’a jamais eu l’imagination bien vive, ni ce feu d’esprit qu’on remarque dans quelques-uns ; mais c’est par là que j’ai toujours bien auguré de sa judiciaire, qualité requise pour l’exercice de notre art. Lorsqu’il étoit petit, il n’a jamais été ce qu’on appelle mièvre et éveillé. On le voyoit toujours doux, paisible et taciturne, ne disant jamais mot, et ne jouant jamais à tous ces petits jeux que l’on nomme enfantins. On eut toutes les peines du monde à lui apprendre à lire ; et il avoit neuf ans, qu’il ne connoissoit pas encore ses lettres. Bon, disois-je en moi-même : les arbres tardifs sont ceux qui portent les meilleurs fruits. On grave sur le marbre bien plus malaisément que sur le sable ; mais les choses y sont conservées bien plus longtemps ; et cette lenteur à comprendre, cette pesanteur d’imagination, est la marque d’un bon jugement à venir. Lorsque je l’envoyai au collège, il trouva de la peine ; mais il se roidissoit contre les difficultés ; et ses régents se louoient toujours à moi de son assiduité et de son travail. Enfin, à force de battre le fer, il en est venu glorieusement à avoir ses licences ; et je puis dire, sans vanité, que, depuis deux ans qu’il est sur les bancs, il n’y a point de candidat qui ait fait plus de bruit que lui dans toutes les disputes de notre école. Il s’y est rendu redoutable ; et il ne s’y passe point d’acte où il n’aille argumenter à outrance pour la proposition contraire. Il est ferme dans la dispute, fort comme un Turc sur ses principes, ne démord jamais de son opinion, et poursuit un raisonnement jusque dans les derniers recoins de la logique. Mais, sur toute chose, ce qui me plaît en lui, et en quoi il suit mon exemple, c’est qu’il s’attache aveuglément aux opinions de nos anciens, et que jamais il n’a voulu comprendre ni écouter les raisons et les expériences des prétendues découvertes de notre siècle, touchant la circulation du sang, et autres opinions de même farine.

thomas diafoirus , tirant de sa poche une grande thèse roulée, qu’il présente à Angélique.

J’ai, contre les circulateurs, soutenu une thèse, qu’avec la permission (saluant Argan) de monsieur, j’ose présenter à mademoiselle, comme un hommage que je lui dois des prémices de mon esprit.

Monsieur, c’est pour moi un meuble inutile, et je ne me connois pas à ces choses-là.

toinette , prenant la thèse.

Donnez, donnez. Elle est toujours bonne à prendre pour l’image : cela servira à parer notre chambre.

thomas diafoirus , saluant encore Argan.

Avec la permission aussi de monsieur, je vous invite à venir voir, l’un de ces jours, pour vous divertir, la dissection d’une femme, sur quoi je dois raisonner.

Le divertissement sera agréable. Il y en a qui donnent la comédie à leurs maîtresses ; mais donner une dissection est quelque chose de plus galant.

Au reste, pour ce qui est des qualités requises pour le mariage et la propagation, je vous assure que, selon les règles de nos docteurs, il est tel qu’on le peut souhaiter ; qu’il possède en un degré louable la vertu prolifique, et qu’il est du tempérament qu’il faut pour engendrer et procréer des enfants bien conditionnés.

N’est-ce pas votre intention, monsieur, de le pousser à la cour, et d’y ménager pour lui une charge de médecin ?

À vous en parler franchement, notre métier auprès des grands ne m’a jamais paru agréable ; et j’ai toujours trouvé qu’il valoit mieux pour nous autres demeurer au public. Le public est commode. Vous n’avez à répondre de vos actions à personne ; et, pourvu que l’on suive le courant des règles de l’art, on ne se met point en peine de tout ce qui peut arriver. Mais ce qu’il y a de fâcheux auprès des grands, c’est que, quand ils viennent à être malades, ils veulent absolument que leurs médecins les guérissent.

Cela est plaisant ! et ils sont bien impertinents de vouloir que, vous autres messieurs, vous les guérissiez. Vous n’êtes point auprès d’eux pour cela ; vous n’y êtes que pour recevoir vos pensions et leur ordonner des remèdes ; c’est à eux à guérir s’ils peuvent.

Cela est vrai. On n’est obligé qu’à traiter les gens dans les formes.

Monsieur, faites un peu chanter ma fille devant la compagnie.

J’attendois vos ordres, monsieur ; et il m’est venu en pensée, pour divertir la compagnie, de chanter avec mademoiselle une scène d’un petit opéra qu’on a fait depuis peu. (À Angélique, lui donnant un papier.) Tenez, voilà votre partie.

cléante , bas, à Angélique.

Ne vous défendez point, s’il vous plaît, et me laissez vous faire comprendre ce que c’est que la scène que nous devons chanter. (Haut.) Je n’ai pas une voix à chanter ; mais ici il suffit que je me fasse entendre ; et l’on aura la bonté de m’excuser, par la nécessité où je me trouve de faire chanter mademoiselle.

Les vers en sont-ils beaux ?

C’est proprement ici un petit opéra impromptu ; et vous n’allez entendre chanter que de la prose cadencée, ou des manières de vers libres, tels que la passion et la nécessité peuvent faire trouver à deux personnes qui disent les choses d’eux-mêmes, et parlent sur-le-champ.

Fort bien. Écoutons.

Voici le sujet de la scène. Un berger étoit attentif aux beautés d’un spectacle qui ne faisoit que de commencer, lorsqu’il fut tiré de son attention par un bruit qu’il entendit à ses côtés. Il se retourne, et voit un brutal qui, de paroles insolentes, maltraitoit une bergère. D’abord il prend les intérêts d’un sexe à qui tous les hommes doivent hommage ; et, après avoir donné au brutal le châtiment de son insolence, il vient à la bergère, et voit une jeune personne qui, des deux plus beaux yeux qu’il eût jamais vus, versoit des larmes qu’il trouva les plus belles du monde. Hélas ! dit-il en lui-même, est-on capable d’outrager une personne si aimable ! Et quel inhumain, quel barbare ne seroit touché par de telles larmes ? Il prend soin de les arrêter, ces larmes qu’il trouve si belles ; et l’aimable bergère prend soin, en même temps, de le remercier de son léger service, mais d’une manière si charmante, si tendre et si passionnée, que le berger n’y peut résister ; et chaque mot, chaque regard, est un trait plein de flamme dont son cœur se sent pénétré. Est-il, disoit-il, quelque chose qui puisse mériter les aimables paroles d’un tel remercîment ? Et que ne voudroit-on pas faire, à quels services, à quels dangers ne seroit-on pas ravi de courir, pour s’attirer un seul moment, des touchantes douceurs d’une ame si reconnoissante ? Tout le spectacle passe sans qu’il y donne aucune attention ; mais il se plaint qu’il est trop court, parcequ’en finissant il le sépare de son adorable bergère ; et, de cette première vue, de ce premier moment, il emporte chez lui tout ce qu’un amour de plusieurs années peut avoir de plus violent. Le voilà aussitôt à sentir tous les maux de l’absence, et il est tourmenté de ne plus voir ce qu’il a si peu vu. Il fait tout ce qu’il peut pour se redonner cette vue, dont il conserve nuit et jour une si chère idée ; mais la grande contrainte où l’on tient sa bergère lui en ôte tous les moyens. La violence de sa passion le fait résoudre à demander en mariage l’adorable beauté sans laquelle il ne peut plus vivre ; et il en obtient d’elle la permission, par un billet qu’il a l’adresse de lui faire tenir. Mais, dans le même temps, on l’avertit que le père de cette belle a conclu son mariage avec un autre, et que tout se dispose pour en célébrer la cérémonie. Jugez quelle atteinte cruelle au cœur de ce triste berger ! Le voilà accablé d’une mortelle douleur ; il ne peut souffrir l’effroyable idée de voir tout ce qu’il aime entre les bras d’un autre ; et son amour, au désespoir, lui fait trouver moyen de s’introduire dans la maison de sa bergère pour apprendre ses sentiments, et savoir d’elle la destinée à laquelle il doit se résoudre. Il y rencontre les apprêts de tout ce qu’il craint ; il y voit venir l’indigne rival que le caprice d’un père oppose aux tendresses de son amour ; il le voit triomphant, ce rival ridicule, auprès de l’aimable bergère, ainsi qu’auprès d’une conquête qui lui est assurée ; et cette vue le remplit d’une colère dont il a peine à se rendre le maître. Il jette de douloureux regards sur celle qu’il adore ; et son respect et la présence de son père l’empêchent de lui rien dire que des yeux. Mais enfin il force toute contrainte, et le transport de son amour l’oblige à lui parler ainsi :

(Il chante.)

Belle Philis, c’est trop, c’est trop souffrir ; Rompons ce dur silence, et m’ouvrez vos pensées. Apprenez-moi ma destinée : Faut-il vivre ? Faut-il mourir ?

angélique , en chantant.

Vous me voyez, Tircis, triste et mélancolique, Aux apprêts de l’hymen dont vous vous alarmez :

Je lève au ciel les yeux, je vous regarde, je soupire : C’est vous en dire assez.

Ouais ! je ne croyois pas que ma fille fût si habile, que de chanter ainsi à livre ouvert, sans hésiter.

Hélas ! belle Philis, Se pourroit-il que l’amoureux Tircis Eût assez de bonheur Pour avoir quelque place dans votre cœur ?

Je ne m’en défends point dans cette peine extrême :

Oui, Tircis, je vous aime.

Ô parole pleine d’appas ! Ai-je bien entendu ? Hélas ! Redites-la, Philis ; que je n’en doute pas.

De grace, encor, Philis !

Je vous aime.

Recommencez cent fois ; ne vous en lassez pas.

Je vous aime, je vous aime ; Oui, Tircis, je vous aime.

Dieux, rois, qui sous vos pieds regardez tout le monde, Pouvez-vous comparer votre bonheur au mien ? Mais, Philis, une pensée Vient troubler ce doux transport. Un rival, un rival…

Ah ! je le hais plus que la mort ; Et sa présence, ainsi qu’à vous, M’est un cruel supplice.

Mais un père à ses vœux vous veut assujettir.

Plutôt, plutôt mourir, Que de jamais y consentir ; Plutôt, plutôt mourir, plutôt mourir !

Et que dit le père à tout cela ?

Il ne dit rien.

Voilà un sot père que ce père-là, de souffrir toutes ces sottises-là sans rien dire !

cléante , voulant continuer à chanter.

Ah ! mon amour…

Non, non ; en voilà assez. Cette comédie-là est de fort mauvais exemple. Le berger Tircis est un impertinent, et la bergère Philis une impudente de parler de la sorte devant son père. (À Angélique.) Montrez-moi ce papier. Ah ! ah ! où sont donc les paroles que vous avez dites ? Il n’y a là que de la musique écrite.

Est-ce que vous ne savez pas, monsieur, qu’on a trouvé, depuis peu, l’invention d’écrire les paroles avec les notes mêmes ?

Fort bien. Je suis votre serviteur, monsieur ; jusqu’au revoir. Nous nous serions bien passés de votre impertinent d’opéra.

J’ai cru vous divertir.

Les sottises ne divertissent point. Ah ! voici ma femme.

BÉLINE, ARGAN, ANGÉLIQUE, MONSIEUR DIAFOIRUS, THOMAS DIAFOIRUS, TOINETTE.

M’amour, voilà le fils de monsieur Diafoirus.

Madame, c’est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l’on voit sur votre visage…

Monsieur, je suis ravie d’être venue ici à propos, pour avoir l’honneur de vous voir.

Puisque l’on voit sur votre visage… puisque l’on voit sur votre visage… Madame, vous m’avez interrompu dans le milieu de ma période, et cela m’a troublé la mémoire.

Thomas, réservez cela pour une autre fois.

Je voudrois, ma mie, que vous eussiez été ici tantôt.

Ah ! madame, vous avez bien perdu de n’avoir point été au second père, à la statue de Memnon, et à la fleur nommée héliotrope.

Allons, ma fille, touchez dans la main de monsieur, et lui donnez votre foi, comme à votre mari.

Mon père !

Hé bien ! mon père ! Qu’est-ce que cela veut dire ?

De grace, ne précipitez pas les choses. Donnez-nous au moins le temps de nous connoître, et de voir naître en nous, l’un pour l’autre, cette inclination si nécessaire à composer une union parfaite.

Quant à moi, mademoiselle, elle est déjà toute née en moi ; et je n’ai pas besoin d’attendre davantage.

Si vous êtes si prompt, monsieur, il n’en est pas de même de moi ; et je vous avoue que votre mérite n’a pas encore assez fait d’impression dans mon ame.

Oh ! bien, bien ; cela aura tout le loisir de se faire quand vous serez mariés ensemble.

Hé ! mon père, donnez-moi du temps, je vous prie. Le mariage est une chaîne où l’on ne doit jamais soumettre un cœur par force ; et, si monsieur est honnête homme, il ne doit point vouloir accepter une personne qui seroit à lui par contrainte.

Nego consequentiam , mademoiselle ; et je puis être honnête homme, et vouloir bien vous accepter des mains de monsieur votre père.

C’est un méchant moyen de se faire aimer de quelqu’un, que de lui faire violence.

Nous lisons des anciens, mademoiselle, que leur coutume étoit d’enlever par force, de la maison des pères, les filles qu’on menoit marier, afin qu’il ne semblât pas que ce fût de leur consentement qu’elles convoloient dans les bras d’un homme.

Les anciens, monsieur, sont les anciens ; et nous sommes les gens de maintenant. Les grimaces ne sont point nécessaires dans notre siècle ; et, quand un mariage nous plaît, nous savons fort bien y aller, sans qu’on nous y traîne. Donnez-vous patience ; si vous m’aimez, monsieur, vous devez vouloir tout ce que je veux.

Oui, mademoiselle, jusqu’aux intérêts de mon amour exclusivement.

Mais la grande marque d’amour, c’est d’être soumis aux volontés de celle qu’on aime.

Distinguo , mademoiselle. Dans ce qui ne regarde point sa possession, concedo ; mais dans ce qui la regarde, nego .

Vous avez beau raisonner. Monsieur est frais émoulu du collège ; et il vous donnera toujours votre reste. Pourquoi tant résister, et refuser la gloire d’être attachée au corps de la Faculté ?

Elle a peut-être quelque inclination en tête.

Si j’en avois, madame, elle seroit telle que la raison et l’honnêteté pourroient me la permettre.

Ouais ! je joue ici un plaisant personnage !

Si j’étois que de vous, mon fils, je ne la forcerois point de se marier ; et je sais bien ce que je ferois.

Je sais, madame, ce que vous voulez dire, et les bontés que vous avez pour moi ; mais peut-être que vos conseils ne seront pas assez heureux pour être exécutés.

C’est que les filles bien sages et bien honnêtes, comme vous, se moquent d’être obéissantes et soumises aux volontés de leurs pères. Cela étoit bon autrefois.

Le devoir d’une fille a des bornes, madame ; et la raison et les lois ne l’étendent point à toutes sortes de choses.

C’est-à-dire que vos pensées ne sont que pour le mariage ; mais vous voulez choisir un époux à votre fantaisie.

Si mon père ne veut pas me donner un mari qui me plaise, je le conjurerai, au moins, de ne me point forcer à en épouser un que je ne puisse pas aimer.

Messieurs, je vous demande pardon de tout ceci.

Chacun a son but en se mariant. Pour moi, qui ne veux un mari que pour l’aimer véritablement, et qui prétends en faire tout l’attachement de ma vie, je vous avoue que j’y cherche quelque précaution. Il y en a d’aucunes qui prennent des maris seulement pour se tirer de la contrainte de leurs parents, et se mettre en état de faire tout ce qu’elles voudront. Il y en a d’autres, madame, qui font du mariage un commerce de pur intérêt ; qui ne se marient que pour gagner des douaires, que pour s’enrichir par la mort de ceux qu’elles épousent, et courent sans scrupules de mari en mari, pour s’approprier leurs dépouilles. Ces personnes-là, à la vérité, n’y cherchent pas tant de façons, et regardent peu à la personne.

Je vous trouve aujourd’hui bien raisonnante, et je voudrois bien savoir ce que vous voulez dire par là.

Moi, madame ? Que voudrois-je dire que ce que je dis ?

Vous êtes si sotte, ma mie, qu’on ne sauroit plus vous souffrir.

Vous voudriez bien, madame, m’obliger à vous répondre quelque impertinence ; mais je vous avertis que vous n’aurez pas cet avantage.

Il n’est rien d’égal à votre insolence.

Non, madame, vous avez beau dire.

Et vous avez un ridicule orgueil, une impertinente présomption qui fait hausser les épaules à tout le monde.

Tout cela, madame, ne servira de rien. Je serai sage en dépit de vous ; et, pour vous ôter l’espérance de pouvoir réussir dans ce que vous voulez, je vais m’ôter de votre vue.

ARGAN, BÉLINE, MONSIEUR DIAFOIRUS, THOMAS DIAFOIRUS, TOINETTE.

argan , à Angélique, qui sort.

Écoute. Il n’y a point de milieu à cela : choisis d’épouser dans quatre jours ou monsieur, ou un couvent. (À Béline.) Ne vous mettez pas en peine : je la rangerai bien.

Je suis fâchée de vous quitter, mon fils ; mais j’ai une affaire en ville, dont je ne puis me dispenser. Je reviendrai bientôt.

Allez, m’amour ; et passez chez votre notaire, afin qu’il expédie ce que vous savez.

Adieu, mon petit ami.

Adieu, ma mie.

ARGAN, MONSIEUR DIAFOIRUS, THOMAS DIAFOIRUS, TOINETTE.

Voilà une femme qui m’aime… cela n’est pas croyable.

Nous allons, monsieur, prendre congé de vous.

Je vous prie, monsieur, de me dire un peu comment je suis.

monsieur diafoirus , tâtant le pouls d’Argan.

Allons, Thomas, prenez l’autre bras de monsieur, pour voir si vous saurez porter un bon jugement de son pouls. Quid dicis ?

Dico que le pouls de monsieur est le pouls d’un homme qui ne se porte point bien.

Qu’il est duriuscule, pour ne pas dire dur.

Repoussant.

Et même un peu caprisant.

Ce qui marque une intempérie dans le parenchyme splénique , c’est-à-dire la rate.