L’Économie pour Terminale SES

, sous licence CC BY-SA 3.0.](https://www.sciencespo.fr/department-economics/econofides/terminale-ses/images/web/chapter-02-header.jpg)

Chapitre 2 Quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation de la production ?

2.1 sensibilisation .

En décembre 1899, le bateau à vapeur Manila , en provenance d’Inde, s’arrima au port de Gênes en Italie et y déchargea sa cargaison de céréales.

Le canal de Suez avait ouvert trente ans plus tôt, réduisant considérablement les coûts d’importation des produits de base agricoles en provenance d’Asie du Sud pour les marchés européens. Les boulangers et les clients italiens étaient ravis de ces importations à faible coût qui induisaient une baisse de prix. Les agriculteurs italiens, eux, ne l’étaient pas. Si les boulangers de Gênes et leurs clients avaient appris que des céréales bon marché étaient disponibles à bord du Manila , ils auraient acclamé l’entrée du bateau dans le port, tandis que les fermiers locaux auraient secrètement prié pour que le bateau coule.

Illustration 2.1 Canal de Suez (vers 1890–1910).

Division des gravures et des photographies de la librairie du Congrès , Washington (district de Columbia), États-Unis. Note : la photo montre le navire Golconda , inauguré en 1887, entrant dans le canal depuis la mer Rouge.

En Europe, les États ont peiné à s’adapter à la baisse du prix des céréales.

En France et en Allemagne, les agriculteurs et leurs défenseurs l’ont emporté. Malgré l’intérêt que représentait la baisse du prix des céréales pour la population et pour d’autres producteurs (les boulangers, les éleveurs qui nourrissent leurs bêtes avec des céréales), des droits de douane (des taxes sur les importations ) ont été instaurés pour protéger les revenus des céréaliers.

Le Danemark, parmi d’autres pays, a apporté une réponse bien différente. Le gouvernement danois a choisi d’aider les agriculteurs à passer d’une production céréalière à un élevage laitier, plutôt que de les protéger contre les importations de céréales peu onéreuses. Les éleveurs ont utilisé les céréales importées à faible coût comme consommations intermédiaires pour produire du lait, des fromages et d’autres marchandises qu’il n’était pas possible de transporter à bas coût sur de longues distances. La population a ainsi pu à la fois profiter d’une baisse du prix des céréales et augmenter sa consommation de produits laitiers.

La baisse des prix des céréales a été rendue possible par des progrès techniques (Cf. Chapitre 1 ). Ceux-ci (par exemple, l’invention de la machine à vapeur) ont permis une révolution dans les moyens de transport : l’ouverture du canal de Suez, l’extension du système ferroviaire vers les champs d’Amérique du Nord, la plaine de Russie et le nord de l’Inde, ainsi que l’essor du transport par bateaux à vapeur, comme le Manila , ont réduit les coûts de transport des céréales vers des marchés lointains. Les progrès techniques ont été aussi massifs dans l’agriculture : par exemple, de nouvelles variétés de blé, de nouvelles moissonneuses et semeuses, ainsi que des techniques d’irrigation améliorées ont permis de créer, à travers les vastes plaines du Midwest américain, une agriculture de pointe, intensive en capital , très productive .

La plupart de ces changements se justifiaient d’un point de vue économique : les céréales pouvaient désormais être cultivées dans les lieux où l’agriculture était la plus productive, donc la moins coûteuse, et exportées dans le reste du monde. Face à cette concurrence, les pays dont l’agriculture était moins productive ont subi des pertes d’emploi dans le secteur agricole, mais les individus dont les emplois disparaissaient pouvaient se reconvertir dans des industries alors en plein essor. Par exemple, en Italie, les enfants de certains agriculteurs ont commencé à travailler dans l’industrie du textile, qui exportait vers le reste du monde.

Cependant, les droits de douane conçus pour protéger les céréaliers allemands et français ont retardé cette réallocation de main-d’œuvre depuis le secteur agricole vers le secteur industriel.

La baisse du prix des céréales a ainsi fait des gagnants et des perdants. La ligne de fracture n’opposait pas les riches et les pauvres, les propriétaires terriens et les métayers (qui louent et exploitent des terres) ou les employeurs et les salariés. Le conflit opposait les producteurs des biens manufacturés qui ont accueilli positivement l’accroissement des échanges commerciaux de céréales avec les États-Unis aux agriculteurs qui produisaient des céréales : les premiers bénéficiaient de la réallocation de main-d’œuvre en provenance du secteur agricole et pouvaient faire pression à la baisse sur les salaires du fait des gains de pouvoir d’achat que permettait la baisse du prix des céréales ; les seconds subissaient la concurrence de céréales importées à bas prix.

Après quelques mois passés à Gênes, le Manila fit route vers l’ouest. Il transportait 69 personnes dans ses entreponts (l’espace du bateau où sont logés ceux qui ont payé le prix le plus faible pour leur voyage) ; elles abandonnaient leur terre natale en quête d’une vie meilleure aux États-Unis.

Environ 750 000 Européens ont fait ce voyage chaque année au cours de la décennie suivant l’accostage du Manila à Gênes. De nombreux agriculteurs ayant fait faillite ont émigré aux États-Unis. Ils dormaient sur les ponts de cargos vides qui avaient transporté des céréales en Europe et faisaient route vers les États-Unis pour embarquer une nouvelle cargaison. Certains des petits-enfants de ces migrants sont eux-mêmes devenus cultivateurs de céréales dans le Kansas.

Le terme de mondialisation est communément utilisé pour décrire la tendance à un degré accru d’interconnexion entre les économies.

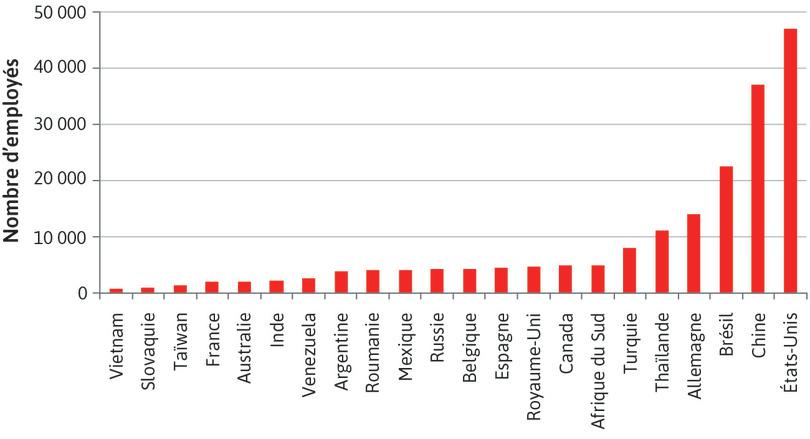

Cette notion renvoie non seulement au commerce des céréales et aux migrations de part et d’autre des frontières illustrés par le Manila , mais également à l’ internationalisation de la production des entreprises. Par exemple, en 2014, l’entreprise Ford Motor avait des bureaux et usines dans 22 pays en dehors des États-Unis. Le Graphique 2.1 montre que sur les presque 201 000 salariés de cette entreprise « américaine », plus de 144 000 vivaient en dehors des États-Unis.

Graphique 2.1 Nombre de salariés de l’entreprise Ford à travers le monde en 2014.

Ford Motor Company.

Cette entreprise a commencé à internationaliser sa production un an après sa création, d’abord en 1904 au Canada, puis a rapidement produit dans de nombreux autres pays les années suivantes, par exemple en Australie (1925) et même en Union soviétique (1930).

Exercice 2.1 Questions sur la sensibilisation Quelles sont les deux révolutions à l’origine de l’essor du commerce international et de la baisse du prix des céréales ? Quels sont les avantages tirés de la baisse du prix des céréales pour les consommateurs européens ? Pourquoi assiste-t-on à une augmentation des inégalités de revenus entre producteurs en Europe ? Quels sont les intérêts de la réponse danoise à la concurrence des céréales à bas prix ? En quoi les réponses française et allemande diffèrent-elles de la réponse danoise ? Quels sont les problèmes de long terme induits par ces réponses ?

Tableau 2.1 Objectifs d’apprentissage et plan du chapitre.

- 2.2 Quels sont les déterminants des échanges internationaux ?

Le commerce de biens, parfois appelé commerce de marchandises, existe depuis des millénaires, bien que le type de biens échangés et les distances parcourues aient considérablement évolué au fil du temps. Des échanges de cette nature concernent les produits qui sont physiquement transportés à travers les frontières par la route, le train, l’eau ou les airs.

Le commerce de services est un phénomène plus récent. Les services qui sont le plus souvent échangés entre pays sont le tourisme, les services financiers, les services éducatifs (par exemple, des personnes viennent du monde entier pour étudier dans les universités américaines ou européennes) ou des services liés aux logiciels informatiques. Mais le commerce des marchandises reste bien plus important que celui des services, qui sont par nature plus locaux : à moins d’être une rock star, vous allez chez votre coiffeur du coin plutôt qu’à New York pour votre coupe de cheveux !

Comment pouvons-nous mesurer l’étendue de la mondialisation des biens et services ?

Une approche consisterait à simplement mesurer le volume des échanges d’un pays, d’une région ou du monde dans son ensemble au cours du temps. Si une augmentation est observée, nous pouvons en conclure que le pays, la région, voire le monde, sont de plus en plus mondialisés.

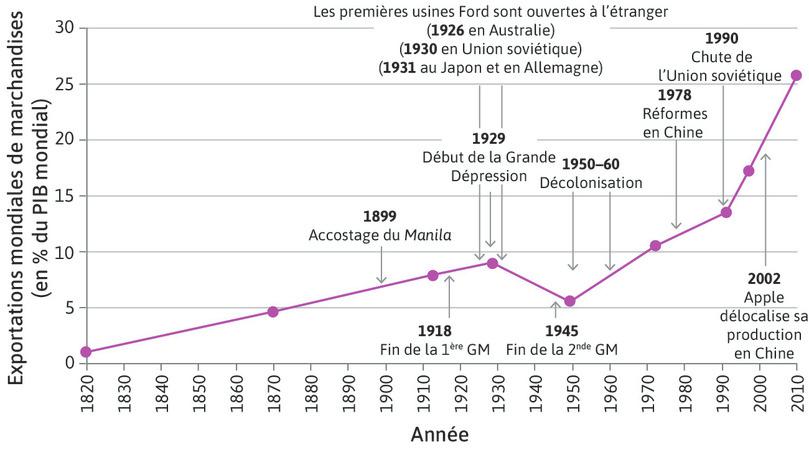

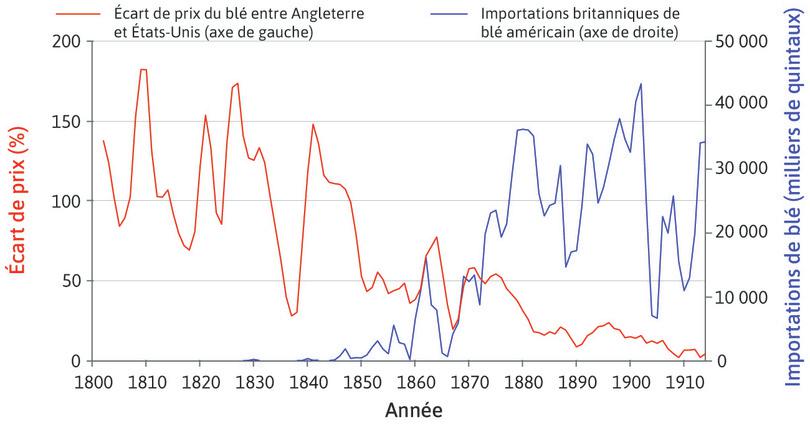

L’évolution de la part des importations ou des exportations ou du commerce total (importations plus exportations) dans le PIB est un indicateur courant de la mondialisation. Le Graphique 2.2 représente les exportations de marchandises (ce qui exclut les services) à l’échelle mondiale, exprimées en pourcentage du PIB mondial entre 1820 et 2011.

Graphique 2.2 Exportations mondiales de marchandises en pourcentage du PIB mondial (1820–2011).

(1) Appendix I in Angus Maddison. 1995. Monitoring the World Economy, 1820–1992 . Washington, DC : Development Centre of the Organization for Economic Co-operation and Development; (2) Table F-5 in Angus Maddison. 2001. The World Economy: A Millennial Perspective (Development Centre Studies) . Paris : Organization for Economic Co-operation and Development; (3) World Trade Organization. 2013. World Trade Report . Geneva: WTO ; (4) International Monetary Fund. 2014. World Economic Outlook Database: October 2014 .

Question 2.1 Choisissez les bonnes réponses

Sur la première période (1820–1929) :

- Les exportations de marchandises représentaient 1 % du PIB mondial en 1820 et 8 % du PIB mondial en 1929.

- Les exportations de marchandises ont augmenté de 700 % de 1820 à 1929.

- La part des exportations de marchandises dans le PIB mondial a été multipliée par 8 de 1820 à 1929.

- La part des exportations de marchandises dans le PIB mondial a augmenté de 7 % de 1820 à 1929.

- Les exportations mondiales sont exprimées en pourcentage du PIB mondial.

- C’est la part des exportations dans le PIB mondial qui a augmenté de 700 %.

- La part a été multipliée par (8/1) = 8 de 1820 à 1929.

- La part des exportations de marchandises dans le PIB mondial a augmenté de 7 points de 1820 à 1929.

Question 2.2 Choisissez les bonnes réponses

Sur la deuxième période (1929–45) :

- La part des exportations mondiales de marchandises dans le PIB mondial a ralenti d’environ 3 points.

- La part des exportations de marchandises dans le PIB mondial a baissé de 37,5 % de 1929 à 1945.

- La part des exportations de marchandises dans le PIB mondial a été divisée par 1,6 de 1929 à 1945.

- Les exportations de marchandises dans le PIB mondial ont baissé de 3 points de 1929 à 1945.

- La part a baissé de 3 points.

- La part des exportations de marchandises dans le PIB mondial a baissé de [(5-8)/8] × 100 = - 37,5 %.

- La part a été divisée par (8/5) = 1,6 de 1929 à 1945.

- C’est la part des exportations de marchandises dans le PIB mondial qui a baissé de 3 points.

Question 2.3 Choisissez les bonnes réponses

Sur la dernière période (1945–2011) :

- La part des exportations mondiales de marchandises dans le PIB mondial a été multipliée par 2,8 de 1945 à 1990 et par 1,9 de 1990 à 2011.

- La part des exportations de marchandises dans le PIB mondial a augmenté de 21 % de 1945 à 2011.

- La part des exportations de marchandises dans le PIB mondial en 2011 représente 420 % de cette même part en 1945.

- Base 100 en 1945, l’indice de la part des exportations de marchandises dans le PIB mondial est de 520 en 2011, ce qui signifie que cette part a été multipliée par 5,2.

- La part des exportations de marchandises dans le PIB mondial a été multipliée par (14/5) = 2,8 de 1945 à 1990 et par (26/14) = 1,9 de 1990 à 2011.

- La part des exportations de marchandises dans le PIB mondial a augmenté de [(26-5)/5] × 100 = 420 % de 1945 à 2011.

- La part des exportations de marchandises dans le PIB mondial en 2011 représente (26/5) × 100 = 520 % de cette même part en 1945.

- L’indice est de (26/5) × 100 = 520, soit un coefficient multiplicateur de (520/100) = 5,2.

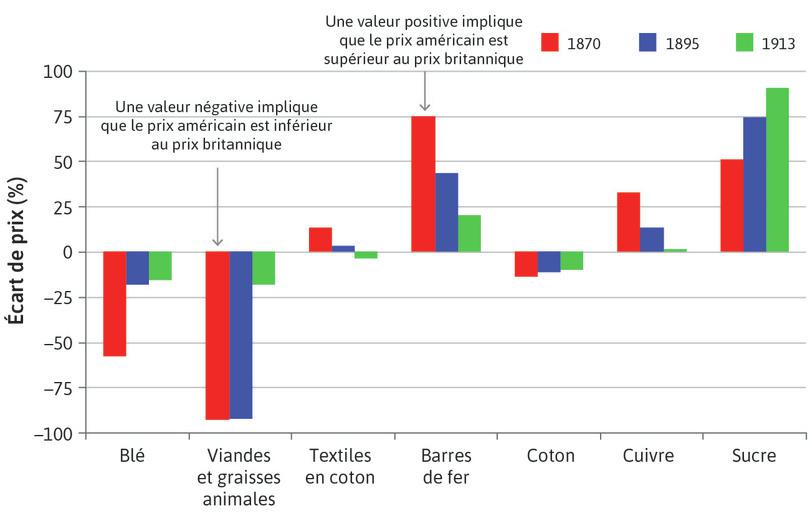

Les données sur les exportations de marchandises indiquent d’importantes ruptures au cours des 150 dernières années. À long terme, la tendance est à la hausse, avec une accélération importante des exportations mondiales de marchandises depuis les années 1990. Cependant, cette tendance fut interrompue entre 1914 et 1945, période au cours de laquelle se déroulèrent les deux guerres mondiales et la Grande Dépression . L’internationalisation des échanges qui avait débuté au 19 e siècle fut donc brièvement interrompue, avant de reprendre après la Seconde Guerre mondiale. Ces deux périodes d’internationalisation des échanges sont appelées Première et Seconde Mondialisations .

En somme, l’internationalisation des échanges a considérablement progressé depuis le 19 e siècle, malgré une brève période de « démondialisation » entre les deux guerres mondiales. Comment expliquer cette internationalisation des échanges ? Quels intérêts les pays qui échangent y trouvent-ils ?

Comment expliquer le commerce entre pays spécialisés ?

Avantages comparatifs et intérêt de la spécialisation internationale.

Peut-on vivre en n’utilisant que des produits français ? C’est la question qui a poussé Benjamin Carle, un jeune journaliste de 25 ans, à faire l’expérience de vivre pendant un an en consommant exclusivement des produits conçus et fabriqués principalement en France.

« Made in France – L’année où j’ai vécu 100 % français »

Exercice 2.2 Made in France Regardez la vidéo « Made in France – L’année où j’ai vécu 100 % français ». Indiquez où sont conçus et fabriqués les produits qu’utilise Benjamin Carle au cours d’une journée ordinaire.

Vous-même, connaissez-vous la personne qui a fabriqué les produits que vous utilisez quotidiennement ?

Imaginez maintenant que nous sommes en 1776, l’année où Adam Smith, un économiste écossais (1723–1790), a écrit La Richesse des nations . Les mêmes questions, posées n’importe où dans le monde, auraient eu une réponse bien différente. 1

Nombre des produits que vous auriez observés à l’époque d’Adam Smith auraient été réalisés par un membre de la famille ou du village. À cette époque, de nombreuses familles produisaient une grande variété de biens pour leur propre consommation, dont de la viande, des produits agricoles, des vêtements et même des outils. Vous auriez vous-même fabriqué quelques objets, d’autres auraient été conçus localement ou achetés sur le marché du village.

L’un des changements en cours à la période où Adam Smith a vécu, mais qui s’est grandement accéléré depuis, est la spécialisation (appelée aussi la division du travail ) dans la production de biens et de services. Les individus ne produisent pas en général la diversité des biens et des services qu’ils utilisent ou consomment au quotidien. Ils se spécialisent, certains produisant un bien ou service, d’autres produisant d’autres biens et services, certains travaillant comme fermiers, d’autres comme enseignants, médecins ou codeurs.

Le raisonnement peut être étendu à l’échelle internationale : les machines-outils (comme les outils de coupe de précision) fabriquées dans le sud de l’Allemagne sont utilisées dans la production d’ordinateurs sur la côte sud de la Chine. Ces ordinateurs utilisent des logiciels produits à Bangalore en Inde et en Californie. Ils sont ensuite distribués à travers le monde grâce à des avions construits près de Seattle, aux États-Unis, pour être vendus à leurs utilisateurs dans le monde entier. Les producteurs de ces marchandises mangent des aliments cultivés au Canada ou en Ukraine et portent des chemises fabriquées à l’île Maurice.

Ces exemples montrent que la spécialisation et l’échange sont les deux faces d’un même processus :

- La spécialisation implique l’échange, car en produisant moins de variétés de biens et de services que vous n’en utilisez, vous devez échanger pour acquérir ce que vous ne produisez pas. En l’absence d’échange, les ouvriers fabriquant des machines-outils à Stuttgart ne pourraient pas manger le pain produit grâce au blé importé d’Ukraine ou du Canada, ni porter les vêtements confectionnés à l’île Maurice. Si les individus ne pouvaient pas échanger, ils devraient pourvoir eux-mêmes à leurs propres besoins et ne pourraient pas se spécialiser.

- Inversement, s’il n’y avait pas de spécialisation, il y aurait peu à échanger. L’Allemagne, spécialisée pour partie dans les machines-outils, n’a pas besoin pour sa propre production de toutes les machines-outils qu’elle produit : elle dispose donc d’un surplus de machines-outils qu’elle doit échanger pour se procurer les biens et les services dont elle a abandonné la production. L’échange international résulte donc de la spécialisation des pays.

Aujourd’hui, presque tous les pays font partie d’une économie mondiale caractérisée par :

- La spécialisation : chaque pays se spécialise dans la production de certains biens et services.

- L’échange : ces biens et services sont ensuite échangés avec d’autres pays, eux-mêmes spécialisés dans la production d’autres biens et services.

À ce stade du raisonnement, vous avez compris que, sans échange, la spécialisation serait impossible ; réciproquement, la spécialisation implique l’accroissement des échanges. Mais quels sont les fondements de la spécialisation et les avantages qu’en tirent les producteurs et les pays spécialisés ?

Pour aborder cette explication, imaginez un monde dans lequel vivent deux individus seulement, Greta et Carlos, qui ont chacun besoin de deux biens, des pommes et du blé, pour survivre. Imaginez que Greta habite sur l’île des Délices et Carlos sur l’île du Bonheur. La terre sur chaque île peut être utilisée pour cultiver du blé et des pommes.

Carlos dispose d’une terre moins fertile que Greta : le Tableau 2.2 en décrit les conséquences.

Tableau 2.2 Nombre d’heures de travail nécessaire à Greta sur l’île des Délices et Carlos sur l’île du Bonheur pour produire une tonne de pommes et une tonne de blé.

Les économistes distinguent les avantages dont dispose un producteur de deux manières : l’ avantage absolu et l’ avantage comparatif .

Avant d’aborder ces notions dans un contexte économique, appuyons-nous sur un exemple dans le domaine de la musique. Connaissez-vous le groupe de musique The Beatles ? Il a rythmé la jeunesse de vos parents ou de vos grands-parents. Le chanteur Paul McCartney était le plus doué du groupe, au chant mais aussi à la batterie. Il avait un avantage absolu dans les deux domaines, car il chantait mieux et jouait mieux de la batterie que le batteur du groupe, Ringo Starr.

Si vous avez compris cet exemple relatif à la musique, appliquons le concept d’avantage absolu aux productions de Greta et Carlos dans le domaine économique.

Question 2.4 Complétez le texte

Le temps consacré par Greta à chacune des deux productions est plus aussi moins élevé que le temps qu’y consacre Carlos : la productivité de Greta est donc moins plus aussi élevée ; elle dispose d’un avantage absolu désavantage comparatif désavantage absolu dans les deux productions. Quant à Carlos, sa productivité est plus aussi moins élevée que celle de Greta : il subit un avantage absolu avantage comparatif désavantage absolu dans les deux productions.

Ces différences de productivité se traduisent par des différences de coûts (qualifiés d’absolus) : puisque la productivité de Greta est plus aussi moins élevée dans les deux productions, ses coûts sont aussi moins aussi plus faibles. Les productions de Greta sont aussi plus moins autant compétitives en termes de prix que celles de Carlos.

À ce stade du raisonnement, vous comprenez bien que Greta, disposant d’un avantage absolu et de coûts plus faibles dans les deux productions, n’a aucun intérêt à se spécialiser dans l’une des productions et à abandonner l’autre : il faudrait alors qu’elle importe le produit dont elle a abandonné la production à un prix plus élevé que si elle l’avait produit elle-même. Carlos aurait quant à lui tout intérêt à cesser la production de pommes et de blé et à les importer depuis l’île des Délices puisque ces productions y sont moins coûteuses. Mais, il n’aurait rien à échanger contre les pommes et le blé importés. La spécialisation et les échanges sont impossibles : chaque producteur reste en autarcie , autrement dit Greta comme Carlos continuent de produire les pommes et le blé dont ils ont besoin.

Nous allons reprendre l’exemple du groupe de musique The Beatles : Ringo Starr subissait un désavantage absolu dans les deux domaines de la batterie et du chant ; cependant, si Ringo Starr était moins bon batteur, il chantait surtout « comme une casserole ». À l’inverse, Paul McCartney jouait mieux de la batterie, mais il était surtout bien meilleur que Ringo Starr au chant. Résultat : l’avantage comparatif de McCartney était au chant, celui de Ringo Starr à la batterie, et le groupe devint mondialement célèbre.

Appliquons désormais cette notion d’avantage comparatif aux exemples de Greta et Carlos.

Question 2.5 Complétez le texte

Le temps consacré par Greta à la production d’une tonne de pommes représente 16,7 % 26,7 % 36,7 % du temps que Carlos consacre à cette même production ; le temps consacré par Greta à la production d’une tonne de blé représente 56,7 % 66,7 % 76,7 % du temps que Carlos consacre à cette même production. La productivité de Greta par rapport à celle de Carlos est donc relativement ou comparativement plus élevée dans la production de blé la production de pommes aucune production que dans la production de blé la production de pommes aucune production : elle détient un désavantage comparatif désavantage absolu avantage comparatif dans cette production. Carlos, quant à lui consacre 4 5 6 fois plus de temps que Greta à la production d’une tonne de pommes et 1,5 2,5 3,5 fois plus de temps que Greta à la production d’une tonne de blé : sa productivité, par rapport à celle de Greta, est relativement ou comparativement plus forte moins faible aussi élevée dans la production de blé que dans la production de pommes. Même s’il ne détient aucun avantage absolu, Carlos détient donc un désavantage comparatif avantage comparatif désavantage absolu dans la production de blé.

Ces différences de productivité relative se traduisent par des différences de coûts relatifs :

Le coût relatif d’une tonne de pommes produite par Greta sur l’île des Délices est plus élevé plus faible aussi élevé que le coût relatif d’une tonne de blé : Greta détient un avantage de compétitivité-prix dans cette production par rapport à celle du blé. En revanche, le coût relatif d’une tonne de blé produite par Carlos sur l’île du Bonheur est plus faible plus élevé aussi élevé que le coût relatif d’une tonne de pommes : Carlos détient un avantage de compétitivité-prix dans cette production par rapport à celle des pommes.

Contrairement à ce que nous avons vu concernant les avantages absolus, il semblerait désormais que la spécialisation internationale de Greta et de Carlos en fonction de leurs avantages comparatifs présente un intérêt pour chacun d’eux.

- D’après vos réponses à la Question 2.5 , Greta aurait sans doute intérêt à se spécialiser dans la production de pommes : sa productivité y est plus élevée, par conséquent le coût relatif d’une tonne de pommes par rapport à une tonne de blé est plus faible sur l’île des Délices, qui est ainsi plus compétitive en termes de prix. Si elle se spécialise dans la production de pommes, elle abandonne la production de blé, qu’elle importera depuis l’île du Bonheur (nous verrons ci-dessous les avantages qu’elle en tire).

- Pour les mêmes raisons que Greta, Carlos aurait intérêt à se spécialiser dans la production de blé et à abandonner la production de pommes.

Nous allons désormais envisager les effets bénéfiques d’une telle spécialisation internationale selon les avantages comparatifs, en comparant les situations de Greta, de Carlos et du monde (qui, rappelez-vous, ne comporte que deux îles) en autarcie et après la spécialisation et l’échange.

Question 2.6 Complétez le tableau

Avant de compléter le tableau, veillez à lire les conseils suivants :

- Reportez-vous aux données du Tableau 2.2 pour évaluer la production en autarcie et après la spécialisation.

- Pour calculer la production une fois la spécialisation réalisée, vous reprendrez le temps total que consacrait Greta à la production agricole, soit 30 heures, et le temps total que consacrait Carlos à la production agricole, soit 90 heures.

La spécialisation en fonction des avantages comparatifs présente un premier intérêt majeur : l’allocation des ressources (la manière dont Greta et Carlos utilisent leurs facteurs de production, travail, capital et terres) est optimale puisque chacun s’est spécialisé dans la production dans laquelle il était relativement le plus productif. Par conséquent, la productivité s’accroît, ainsi que la production : il y a croissance économique sur chacune des deux îles, ainsi qu’au niveau mondial.

À la suite de cette augmentation de la production, Greta décide de conserver la moitié de son surplus, soit une tonne de pommes : elle envisage ainsi de développer un élevage porcin (les cochons sont friands de ces fruits). Le reste de son surplus, soit une tonne de pommes, sera exporté sur l’île du Bonheur. Quant à Carlos, il conserve également la moitié de son surplus, soit une tonne de blé, afin de mettre en place une activité de minoterie (production de farine). Le reste de son surplus, soit une tonne de blé, sera exporté sur l’île des Délices. Vous découvrirez dans la Section 2.4 que chacun se procure ainsi davantage que s’il avait lui-même tout produit.

Finalement, la spécialisation selon les avantages comparatifs permet la hausse de la productivité et de la production (croissance économique) : chaque agent économique spécialisé dispose d’une quantité au moins aussi importante pour sa propre consommation (Greta a ainsi conservé pour son propre usage une tonne de pommes et Carlos une tonne de blé) et peut exporter le surplus pour se procurer le produit dont il a abandonné la production.

Les agents économiques qui se spécialisent et échangent produisent et consomment plus de biens et services que s’ils tentaient d’être autosuffisants : ils réalisent ainsi un gain à l’échange. Ces gains apparaissent pour l’ensemble des producteurs ou pays échangistes : le commerce international est donc un jeu à somme positive .

Dans l’exemple précédent, sans vous en douter, vous avez découvert deux théories : celle d’Adam Smith (1723–1790) relative aux avantages absolus et celle de David Ricardo (1772–1823) concernant les avantages comparatifs. L’œuvre la plus importante de Ricardo, Des principes de l’économie politique et de l’impôt (publiée en 1817), a défini le principe des avantages comparatifs selon lequel deux pays pourraient échanger de façon mutuellement avantageuse, même si dans l’absolu l’un des deux est meilleur dans la production de tous les biens. 2

Regardez la vidéo « Qu’est-ce que l’avantage comparatif ? » de Dessine-moi l’éco : pendant la lecture de la vidéo, prenez en note le nombre de personnes nécessaires pour produire une pièce de drap et un tonneau de vin au Portugal d’une part, en Angleterre d’autre part.

« Qu’est-ce que l’avantage comparatif ? » – Vidéo issue de Dessine-moi l’éco : vidéos produites par Sydo, société de conseil en pédagogie.

Question 2.7 Choisissez la bonne réponse

Dans l’exemple pris par Ricardo :

- Le Portugal détient un avantage absolu dans la production de vin et l’Angleterre détient un avantage absolu dans la production de drap.

- Le Portugal détient un avantage absolu dans la production de drap et l’Angleterre détient un avantage absolu dans la production de vin. Ces deux pays peuvent se spécialiser et échanger entre eux.

- Le Portugal détient un avantage absolu dans les deux productions. Aucune spécialisation ni aucun échange n’est donc possible.

- L’Angleterre détient un avantage absolu dans les deux productions. Aucune spécialisation ni aucun échange n’est donc possible.

- Il faut 100 personnes en Angleterre pour produire une pièce de drap contre seulement 90 personnes au Portugal. Le Portugal détient par conséquent un avantage absolu dans la production de drap.

- Il faut 120 personnes en Angleterre pour produire un tonneau de vin contre seulement 80 personnes au Portugal. Le Portugal détient par conséquent un avantage absolu dans la production de vin.

- Le nombre de personnes nécessaires pour produire une pièce de drap et un tonneau de vin est plus faible au Portugal qu’en Angleterre.

- Le nombre de personnes nécessaires pour produire une pièce de drap et un tonneau de vin est plus élevé en Angleterre qu’au Portugal.

Question 2.8 Complétez le tableau

Choisissez les bonnes réponses pour vérifier vos acquis sur les avantages comparatifs.

Finalement, vous l’aurez compris, la théorie la plus adaptée pour expliquer le commerce international est celle des avantages comparatifs développée par David Ricardo. Un producteur comme Carlos sur l’île du Bonheur ou un pays comme l’Angleterre qui subit un désavantage absolu dans toutes les productions a tout de même intérêt à se spécialiser dans la production dans laquelle son désavantage comparatif est le plus faible, autrement dit dans celle pour laquelle sa productivité est comparativement la moins faible, et à échanger. Parallèlement, un producteur comme Greta sur l’île des Délices ou un pays comme le Portugal se spécialise dans la production pour laquelle il est comparativement plus productif, exporte ce bien ou service et importe les autres biens et services. La spécialisation internationale est ainsi le processus par lequel chaque producteur ou pays choisit de consacrer ses ressources productives à une activité pour laquelle il dispose d’un avantage comparatif et d’abandonner les autres productions.

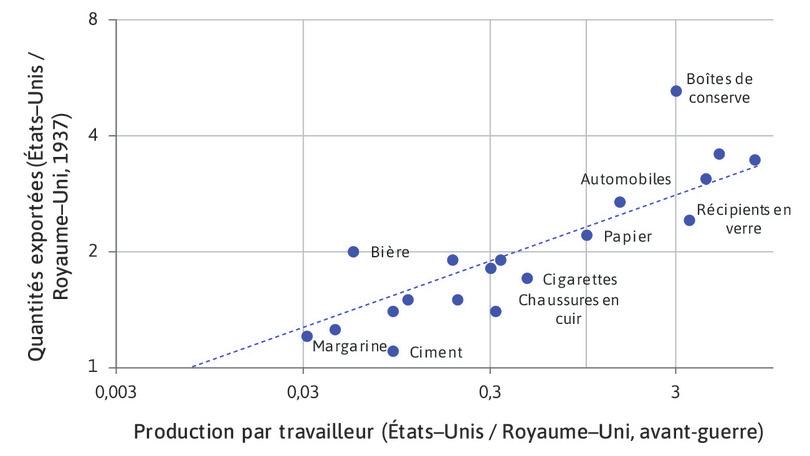

Graphique 2.3 Productivité du travail et avantage comparatif : États-Unis et Royaume-Uni.

MacDougall, G. D. A. 1951. “British and American Exports: A Study Suggested by the Theory of Comparative Costs. Part I.” The Economic Journal 61 (244) : pp. 697–724. Note : les axes des abscisses et ordonnées sur ce graphique sont gradués selon une échelle logarithmique et non arithmétique.

Le Graphique 2.3 présente sur l’axe des abscisses le rapport entre la productivité d’un travailleur américain et celle d’un travailleur britannique ; l’axe des ordonnées présente le rapport entre les exportations de ces deux mêmes pays. Le graphique montre tout d’abord que la productivité d’un travailleur américain est supérieure dans toutes les industries considérées, puisque le ratio des productivités est toujours supérieur à 1 : les États-Unis détiennent donc un avantage absolu dans toutes ces productions par rapport au Royaume-Uni. En revanche, les exportations américaines sont plus élevées seulement dans certaines industries (le ratio des exportations est alors supérieur à 1) : les machines, les voitures, les récipients en verre, par exemple. C’est parce que le désavantage absolu du Royaume-Uni dans toutes les productions ne l’empêche pas de se spécialiser dans une production où il est deux fois moins productif : la bière. En effet, le Royaume-Uni a intérêt à se spécialiser dans la production de bière pour importer des voitures pour la production desquelles il est trois fois moins productif : c’est la comparaison de la productivité relative dans la production de bières par rapport à la production de voitures qui permet au Royaume-Uni de détenir un avantage comparatif dans la production de bières. Il exporte ainsi 20 fois plus de bière que les États-Unis.

Les dotations factorielles et technologiques à l’origine des avantages comparatifs

Les dotations factorielles à l’origine des avantages comparatifs.

Appuyons-nous de nouveau sur les exemples de Greta et Carlos : Greta est plus productive dans les productions de pommes et de blé parce que la terre de l’île des Délices est de meilleure qualité et plus fertile.

De même, les ressources naturelles et le climat des pays diffèrent. Pour des raisons climatiques, produire des bananes en Allemagne serait très coûteux. C’est pour cela que les Allemands se spécialisent dans d’autres productions.

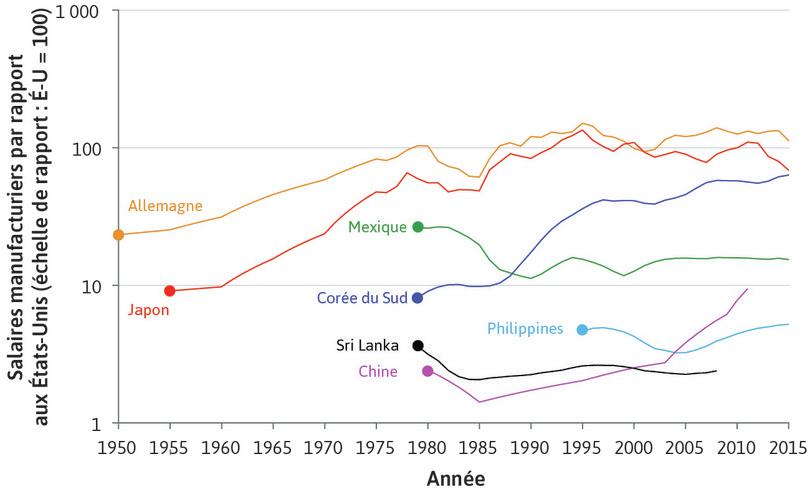

Le modèle Heckscher-Ohlin, élaboré par deux économistes suédois, Eli Heckscher (1879–1952) et Bertil Ohlin (1899–1979), affirme que « chaque pays doit se spécialiser dans la production utilisant les facteurs de production dont il dispose en abondance et importer les biens produits avec des facteurs qu’il possède en moindre quantité ». Les pays se distinguent par des dotations factorielles , des quantités de facteurs de production (terres, travail, capital mesuré par le stock de machines, les bâtiments et d’autres d’équipement par travailleur) variables, certains facteurs étant plus ou moins abondants ou rares. Par exemple, le Canada et les États-Unis disposaient de terres abondantes par rapport au facteur travail (dont ils étaient moins dotés avant les grandes vagues d’immigration de la seconde moitié du 19 e siècle), et devaient donc se spécialiser dans la production et l’exportation de produits agricoles. Aujourd’hui, l’Allemagne, comparativement à la Chine, dispose d’une dotation factorielle plus abondante en capital et d’une dotation factorielle moins abondante en main-d’œuvre : l’Allemagne exporte des biens intensifs en capital vers la Chine ; la Chine exporte des biens intensifs en travail vers l’Allemagne.

La logique sous-jacente à ce principe est la suivante :

- Si l’offre d’un facteur de production, donc la dotation factorielle, est abondante dans un pays, le prix relatif de ce facteur de production est faible.

- Si ce pays se spécialise dans une production qui mobilise intensivement ce facteur de production bon marché, il bénéficie d’un coût relatif faible.

- Par conséquent, il pourra pratiquer des prix plus faibles et être compétitif : il bénéficie d’un avantage comparatif.

- En revanche, le pays abandonne les productions intensives en facteur de production rare sur le territoire : le prix relatif de ce facteur est élevé. Si le pays se spécialisait dans une production intensive dans ce facteur, il subirait un désavantage comparatif (coût relatif et prix de vente élevés).

Vous allez mettre en application vos acquis sur les dotations factorielles en comparant la composition des exportations chinoises et américaines en 1992 et en 2018, présentées dans les Tableaux 2.3a et 2.3b .

Tableau 2.3a Exportations chinoises et américaines en 1992.

World Integrated Trade Solution. Note : les totaux ne sont pas toujours égaux à 100 en raison des arrondis.

Tableau 2.3b Exportations chinoises et américaines en 2018.

World Integrated Trade Solution.

Question 2.9 Complétez le texte

Le Tableau 2.3a montre qu’en 1992 la Chine exportait relativement plus de produits de l’industrie électronique textile des transports qui sont intensifs en facteur travail facteur capital aucun facteur . Ces chiffres traduisent, selon le modèle Heckscher-Ohlin, une rareté présence abondance du facteur travail en Chine à l’époque. À l’inverse, ce tableau montre qu’en 1992 les États-Unis exportaient relativement plus de matériel de transport machines et produits électroniques produits chimiques , en raison d’une abondance relative du facteur travail d’aucun facteur du facteur capital dans ce pays. Conformément au modèle Heckscher-Ohlin, le volume des facteurs de production disponible dans une économie explique la spécialisation et les échanges.

Cependant, les facteurs de production sont aussi de qualité différente. La spécialisation de la Chine peut aussi s’expliquer par une dotation factorielle abondante en main-d’œuvre qualifiée non qualifiée moyennement qualifiée , dont le prix relatif est élevé moyen faible . Quant à la spécialisation des États-Unis, elle peut aussi s’expliquer par une dotation factorielle abondante rare pauvre en main-d’œuvre qualifiée.

Presque 30 ans plus tard, la Chine semble désormais avoir un avantage à l’exportation dans les tissus et vêtements machines et produits électroniques métaux . Cette évolution traduit une hausse du niveau de qualification productivité compétitivité de la main-d’œuvre chinoise, désormais plus présente rare abondante .

Pour aller plus loin : le paradoxe de Leontief

Observant le commerce extérieur des États-Unis (1947–1952), un économiste américain, Wassily Leontief (1906–1999), met en évidence un paradoxe (dit « de Leontief ») : si l’on suit le modèle Heckscher-Ohlin, les États-Unis devraient être spécialisés dans les productions à forte intensité capitalistique. Or, ils sont davantage spécialisés dans les productions intensives en main-d’œuvre.

L’explication de ce paradoxe se trouve dans les caractéristiques du facteur travail aux États-Unis : selon Leontief, les États-Unis seraient un pays relativement abondant en facteur travail, car il faut prendre en compte non seulement le nombre de salariés, mais aussi leur productivité. Or, la productivité des salariés américains est trois fois plus élevée qu’ailleurs en raison de leur niveau de qualification et de la qualité de l’organisation du travail (généralisation du fordisme).

Une autre manière de résoudre le paradoxe consiste à considérer que le capital ne se limite pas au capital physique (machines, locaux, biens d’équipement), mais inclut également le capital humain (les dispositions physiques et intellectuelles incorporées aux individus qui sont sources de productivité) : si l’on intègre le capital humain dans le capital total, il apparaît que les États-Unis exportent effectivement des produits relativement intensifs en capital. Le paradoxe est levé !

Les dotations technologiques à l’origine des avantages comparatifs

L’Organisation de coopération et de développement économiques regroupe des pays développés et des pays émergents.

Les pays se distinguent non seulement par leurs dotations factorielles, mais aussi par leurs dotations technologiques . C’est ce que nous allons comprendre en comparant la situation de la Corée du Sud à celle des pays membres de l’OCDE.

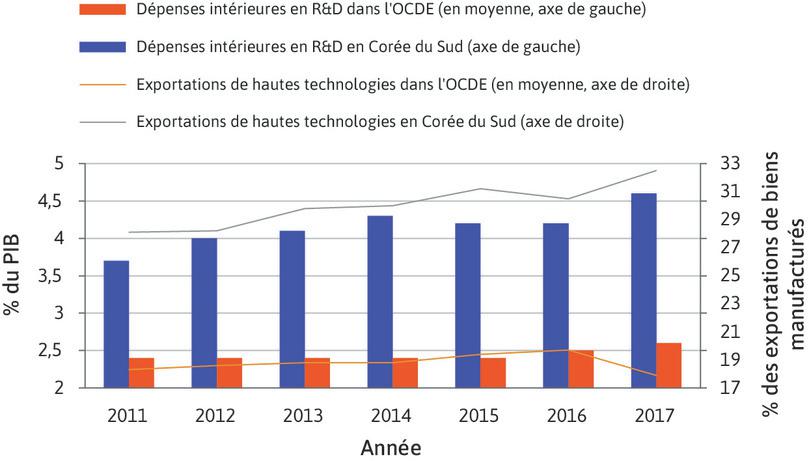

Graphique 2.4 Dépenses intérieures en recherche-développement et exportations de haute technologie (2011–17).

Banque mondiale.

Question 2.10 Choisissez les bonnes réponses

En Corée du Sud :

- Les dépenses de recherche-développement représentent 3,7 % du PIB en 2011 et 4,6 % du PIB en 2017.

- Les exportations de haute technologie représentent 3,9 % du PIB en 2011 et 32,5 % des exportations de biens manufacturés en 2017.

- Les exportations de haute technologie représentent 28,1 % des exportations de biens manufacturés en 2011 et 32,5 % des exportations de biens manufacturés en 2017.

- Les dépenses de recherche-développement représentent 3,7 % du PIB en 2011 et 32,5 % des exportations de biens manufacturés en 2017.

- Les données concernant les dépenses de recherche-développement se lisent sur l’axe de gauche.

- En 2011, les données concernant les exportations se lisent sur l’axe de droite et elles sont exprimées en pourcentage des exportations de biens manufacturés.

- Les données concernant les exportations se lisent sur l’axe de droite.

- En 2017, les données concernant les dépenses de recherche-développement se lisent sur l’axe de gauche.

Question 2.11 Choisissez les bonnes réponses

En 2017 :

- La part des dépenses de recherche-développement dans le PIB en Corée du Sud est supérieure de 176,9 % à la moyenne de l’OCDE.

- La part des exportations de haute technologie dans les exportations de biens manufacturés en Corée du Sud est 1,8 fois plus élevée que la moyenne des pays de l’OCDE.

- Les exportations de haute technologie sont plus élevées en Corée du Sud que dans les pays de l’OCDE en moyenne.

- La part des dépenses de recherche-développement dans le PIB en Corée du Sud est 1,8 fois plus élevée qu’en moyenne dans les pays de l’OCDE.

- La part des dépenses de recherche-développement dans le PIB en Corée du Sud représente (4,6/2,6) × 100 = 176,9 % de la moyenne de l’OCDE. Elle est donc supérieure de 76,9 % à la moyenne.

- La part des exportations de haute technologie dans les exportations de biens manufacturés en Corée du Sud est 32,5/17,9 = 1,8 fois plus élevée que la moyenne de l’OCDE.

- C’est la part des exportations de haute technologie dans les exportations de biens manufacturés qui est supérieure en Corée du Sud.

- La part des dépenses de recherche-développement dans le PIB en Corée du Sud est 4,6/2,6 = 1,8 fois plus élevée que la moyenne dans les pays de l’OCDE.

Question 2.12 Choisissez les bonnes réponses

De 2011 à 2017 :

- La comparaison des données de la Corée du Sud avec la moyenne de l’OCDE ne permet pas d’observer de corrélation positive entre la part des dépenses de recherche-développement dans le PIB et la part des exportations de haute technologie dans les exportations de biens manufacturés.

- Il y a une corrélation positive entre la part des dépenses de recherche-développement dans le PIB et la part des exportations de haute technologie dans les exportations de biens manufacturés en Corée du Sud.

- Il n’y a pas de relation de causalité entre l’évolution de la part des dépenses de recherche-développement en Corée du Sud et celle de la part des dépenses de recherche-développement dans les pays de l’OCDE.

- Il n’y a pas de relation de causalité entre l’évolution de la part des dépenses de recherche-développement dans le PIB et celle de la part des exportations de haute technologie dans les exportations de biens manufacturés en Corée du Sud.

- Il y a bien une corrélation positive entre ces deux parts en Corée du Sud puisque les deux variables augmentent. En moyenne dans les pays de l’OCDE, la corrélation est positive jusqu’en 2016, mais elle devient négative en 2017 puisque la part des dépenses de recherche-développement dans le PIB augmente, alors que celle des exportations de haute technologie dans les exportations de biens manufacturés baisse.

- Les deux variables augmentent toutes deux.

- Ce n’est pas parce que la Corée du Sud augmente ses dépenses de recherche-développement que les autres pays de l’OCDE font de même.

- La hausse de la part des dépenses de recherche-développement dans le PIB peut contribuer à la hausse de la part des exportations de haute technologie dans les exportations de biens manufacturés.

L’importance de l’investissement de la Corée du Sud en recherche-développement lui donne une avance technologique en termes d’innovation. Vous le savez peut-être, certains géants de l’électroménager et de l’électronique sud-coréens sont à la pointe de la recherche et comptent révolutionner la domotique en créant des logements et équipements de logement entièrement connectés (il serait même envisagé de pouvoir divertir son chien à distance !). Ces entreprises innovatrices détiennent un avantage comparatif, car elles sont en position de monopole temporaire. Apparaissent alors des échanges internationaux liés à l’écart technologique : la demande étrangère est satisfaite par des exportations en provenance de la Corée du Sud. Lorsque l’innovation se diffuse, les pays anciennement importateurs peuvent se mettre à produire eux-mêmes le produit. Cependant, la première entreprise innovatrice conserve souvent un avantage de notoriété (pensez ici à l’entreprise Dyson qui a été la première à commercialiser des aspirateurs sans sac) ou de coût qui lui permet de continuer à exporter dans le reste du monde.

Les dotations technologiques de la Corée du Sud l’amènent à se spécialiser dans les biens de haute technologie et à les exporter. Cependant, des biens considérés aujourd’hui comme hautement technologiques vont peu à peu perdre cette caractéristique. C’est sur ce constat que s’appuie Raymond Vernon (économiste américain, 1913–1999) dans les années 1960 pour montrer le lien entre le cycle de vie des produits et le commerce international. Sa thèse s’applique aux échanges de biens de consommation entre les firmes américaines et les pays européens de 1945 à la fin des années 1960. Après cette date, le différentiel d’innovation et de coûts est moindre entre les États-Unis et l’Europe. Mais sa thèse sur l’innovation comme déterminant des échanges, telle qu’elle est présentée dans l’ Illustration 2.2 , peut être étendue à d’autres pays.

Illustration 2.2 Phases du cycle de vie du produit et phases du commerce international.

Au vu de cette illustration, une dotation technologique ne donne pas un avantage comparatif définitif à un pays. La diffusion des connaissances et les transferts de technologies permettent à des pays suiveurs ou imitateurs d’acquérir un avantage comparatif dans des produits en maturité ou en déclin. Les pays innovateurs doivent donc développer de nouveaux produits pour lesquels leur dotation technologique leur procure un nouvel avantage comparatif.

Synthèse Les échanges internationaux et la spécialisation internationale s’expliquent en premier lieu par des différences entre les pays : différences de productivité (Ricardo), différences de dotations factorielles (Heckscher-Ohlin) et différences de dotations technologiques. Ces différences sont à l’origine d’avantages comparatifs qui conduisent les producteurs ou les pays à se spécialiser dans certaines productions, à exporter et à importer les produits dont ils ont abandonné la production. Le commerce international qui résulte de la spécialisation selon les avantages comparatifs est un jeu à somme positive, car il profite à l’ensemble des pays participant aux échanges.

Comment expliquer le commerce entre pays comparables ?

Les théories qui ont été étudiées dans la partie précédente ont pour point commun d’expliquer le commerce international par l’existence de différences entre pays : différences de productivité (Ricardo), de dotations factorielles (Heckscher-Ohlin) ou technologiques. Le commerce international est alors un échange de différences (on parle d’ échanges interbranches ) : les pays échangent ce qu’ils ne produisent pas eux-mêmes ou ce que les autres produisent mieux.

On a ainsi longtemps pensé que si tous les pays avaient les mêmes caractéristiques productives (productivité, dotations), aucun n’aurait d’avantage comparatif dans la production de quelque bien ou service que ce soit, et qu’aucun n’aurait de raison de se spécialiser et d’échanger.

Mais il y a bien d’autres raisons de se spécialiser. Au cours des années 1980, les économistes Avinash Dixit, Elhanan Helpman et Paul Krugman ont développé des modèles du commerce international dans lesquels les échanges ne sont pas dus à des différences entre les pays, mais aux rendements d’échelle croissants .

Pour le démontrer, revenons à l’exemple de Greta sur l’île des Délices et de Carlos sur l’île du Bonheur : supposons que chacun soit aussi productif et ait les mêmes dotations factorielles (terres en même quantité et de qualité identique). Ils sont tous les deux capables de produire des pommes et du blé, mais la production des pommes et la production du blé sont sujettes à des rendements d’échelle croissants. Cela impliquerait, par exemple, que doubler la quantité de terre et le temps de travail consacrés à la production, disons, des pommes, ferait plus que doubler la quantité de pommes produites.

Dans le Tableau 2.4 , vous pouvez observer que si 25 hectares et un quart du temps de travail sont consacrés à la production de pommes, 625 tonnes de pommes seront produites. Si l’on double la surface de terre jusqu’à 50 hectares et le temps de travail, la production de pommes est multipliée par 4, soit 2 500 tonnes de pommes. Quant à la production de blé, elle correspond, pour chaque surface, à un dixième du nombre de pommes produites.

Tableau 2.4 Économies d’échelle dans les productions de blé et de pommes.

Imaginez que Carlos et Greta restent en autarcie, chacun disposant de 100 hectares et divisant leur terre et leur force de travail de façon égale entre les pommes et le blé : ils produiraient chacun 250 tonnes de blé et 2 500 tonnes de pommes. La production mondiale serait alors de 500 tonnes de blé et de 5 000 tonnes de pommes.

Cependant, si l’un d’eux se spécialisait dans le blé et l’autre dans les pommes et qu’ensuite Greta et Carlos partageaient la production en parts égales, ils obtiendraient chacun deux fois plus de blé et de pommes qu’en l’absence de spécialisation. En effet, la production mondiale serait de 1 000 tonnes de blé et de 10 000 tonnes de pommes.

L’avantage de la spécialisation ne vient pas ici d’un avantage comparatif lié à une différence de productivité ou de dotations entre Greta et Carlos. Cet avantage est dû aux rendements d’échelle croissants permis par la spécialisation dans une seule production. Carlos et Greta sont plus efficaces en produisant chacun une grande quantité d’un seul bien, peu importe lequel.

Les économistes utilisent les notions de rendements d’échelle croissants et d’ économies d’échelle pour décrire les avantages tirés de la production à grande échelle. Les rendements d’échelle sont croissants si une hausse des quantités de facteurs de production (travail et capital) entraîne une hausse plus importante de la production : dans le cas de Greta et Carlos, doubler la quantité de facteurs affectée à une seule production provoque le quadruplement de la production. Par conséquent, les coûts unitaires de production baissent et le producteur réalise des économies d’échelle : il peut en profiter pour baisser ses prix et ainsi gagner en compétitivité-prix.

Pour comprendre pourquoi des rendements d’échelle croissants et des économies d’échelle apparaissent, il faut mobiliser la distinction entre économies d’échelle internes et externes mise en évidence par Alfred Marshall (économiste anglais, 1842–1924).

Les économies d’échelle internes apparaissent au sein même de l’entreprise. En premier lieu, la hausse de la taille de l’entreprise, mesurée par sa production en volume, permet d’amortir les coûts fixes sur une quantité plus importante, d’où une baisse des coûts unitaires. Reprenons l’exemple de la technologie sud-coréenne permettant de divertir son chien à distance que nous appellerons Entertain dog ( Tableau 2.5 ) : le coût fixe lié à la mise au point de cette technologie est élevé, car il faut investir en recherche-développement et mobiliser une main-d’œuvre qualifiée (chercheurs, ingénieurs, techniciens) ; le coût variable par unité produite et vendue est ensuite beaucoup plus faible.

Tableau 2.5 Coûts liés à la production d’ Entertain dog .

Vous le constatez, plus le nombre d’unités produites et vendues augmente, plus le coût unitaire baisse, ce qui donne un avantage très important aux producteurs qui sont les premiers à entrer sur le marché, produisent et vendent le plus. Ils bénéficient de surcroît d’effets d’apprentissage (on parle aussi d’ apprentissage par la pratique ) : les producteurs présents sur le marché, avec l’expérience, acquièrent des compétences, par exemple en matière d’organisation de la production et du travail, ce qui leur permet de gagner en productivité, donc de bénéficier d’une baisse des coûts unitaires. Les salariés eux-mêmes deviennent plus habiles et plus productifs.

La baisse des coûts unitaires liée aux économies d’échelle internes est d’autant plus importante que la taille du marché est large. Ainsi, le producteur qui a mis au point Entertain dog doit-il tenter non seulement d’inonder le marché sud-coréen de sa nouvelle technologie, mais aussi de séduire les propriétaires de chiens du monde entier : plus la taille du marché est large, plus les coûts unitaires sont faibles et plus la compétitivité-prix s’accroît si l’entreprise répercute cette baisse des coûts unitaires sur les prix.

Les économies d’échelle externes s’observent au niveau de bassins industriels (appelés aussi clusters ou pôles de compétitivité) où des entreprises, souvent de la même branche, se concentrent au sein d’une même zone géographique. Aujourd’hui, l’archétype en est la Silicon Valley. En Corée du Sud, les bassins industriels sont très spécialisés (équipement de transport, matériel informatique, mécanique, son et communication, optique et électronique, entre autres). Dans ces zones, l’activité de chaque entreprise peut générer des externalités positives sur celle de toutes les autres : on parle d’ effets d’agglomération . Marshall identifie plusieurs facteurs à l’origine de ces externalités :

- La présence d’un réseau de fournisseurs spécialisés, ce qui évite des coûts liés à la recherche de tels fournisseurs et au transport.

- Le recours plus aisé à une main-d’œuvre qualifiée, incitée à se concentrer dans la zone géographique en raison du grand nombre d’employeurs potentiels.

- La diffusion de la connaissance, des compétences et des idées entre les salariés de ces entreprises.

C’est donc en raison de l’existence d’économies d’échelle internes et externes, et non de l’existence d’un avantage comparatif, que certains pays comparables se spécialisent.

Par ailleurs, les théories que vous avez étudiées dans la première partie de la section sont impuissantes à expliquer l’existence d’ échanges intrabranches , tels que ceux qui se pratiquent entre la France et l’Allemagne.

Tableau 2.6 Échanges intrabranches entre la France et l’Allemagne (2019).

leblogauto.com. auto-infos.fr.

Ce tableau montre que la France et l’Allemagne échangent des véhicules automobiles. Or, ce sont des pays comparables : la productivité diffère peu entre ces deux pays. Leurs dotations factorielles et technologiques sont proches : la France, tout comme l’Allemagne, sont bien dotées en capital et en main-d’œuvre qualifiée et maîtrisent la technologie permettant de produire des automobiles. Les échanges intrabranches ne s’expliquent donc pas par des différences entre pays, mais par d’autres facteurs.

La différenciation et la qualité des produits

Les échanges entre pays comparables sont souvent des échanges intrabranches portant sur des biens et services similaires, mais pas strictement identiques. Si l’on s’appuie sur l’exemple évoqué plus haut de la branche automobile, toutes les voitures ne sont pas identiques : ce sont des produits différenciés . Chaque marque et chaque modèle produits par une seule et même entreprise ont des caractéristiques uniques en termes de conception, de performances, qui les différencient des voitures fabriquées par d’autres entreprises.

Les marchés de produits différenciés reflètent des différences de préférences des consommateurs, différences qui portent sur les caractéristiques des produits et non sur les produits eux-mêmes.

La différenciation des produits prend deux formes : la différenciation horizontale et la différenciation verticale .

Intéressons-nous d’abord à la différenciation horizontale. Dans le Tableau 2.7 vous sont présentés deux modèles de voitures, produits l’un par une entreprise allemande, l’autre par une entreprise française. Ces modèles font partie de la même gamme, celle des citadines, sont offerts à des prix proches (19 550 euros pour la Polo et 18 800 euros pour la Clio) et visent donc le même segment de clientèle, à pouvoir d’achat comparable. Comment expliquer que la France et l’Allemagne échangent de tels produits ? Tout simplement par le fait que si ces deux modèles présentent des caractéristiques proches (chevaux, motorisation, sièges…), ils diffèrent par la couleur, le design, les équipements optionnels, la marque.

Tableau 2.7 Différenciation horizontale.

Tableau 2.8 Différenciation verticale.

La logique est différente dans le cas de la différenciation verticale ( Tableau 2.8 ) : vous le savez, certains consommateurs peuvent se permettre d’avoir des goûts de luxe en matière automobile alors que le consommateur moyen cherche avant tout à acquérir un véhicule qui satisfait son besoin de se déplacer. La demande de ces consommateurs porte donc sur des produits différenciés verticalement (effet de gamme, qualité différente) que les entreprises nationales ne fabriquent pas nécessairement.

Le commerce international entre pays comparables est motivé par le fait qu’il augmente la variété des produits disponibles pour les consommateurs : ceux-ci ont en effet une préférence pour la variété. Supposons que deux pays soient strictement identiques : ils n’ont chacun aucun avantage comparatif, donc aucun intérêt à se spécialiser et à échanger. En situation d’autarcie, le nombre de variétés et de gammes offertes dans chaque pays est limité : il est en effet impossible pour les entreprises de dégager des économies d’échelle sur un grand nombre de produits différenciés. En revanche, en situation de libre-échange, les consommateurs peuvent se procurer à la fois les variétés et gammes nationales et étrangères : des pays comparables ont donc intérêt à échanger, même en l’absence d’avantage comparatif, car cela contribue au bien-être des consommateurs.

Les produits échangés à l’échelle internationale se distinguent aussi par leur qualité . Observez le Tableau 2.9 et le Graphique 2.5 avant de faire la Question 2.13 .

Tableau 2.9 Classement des dix premiers exportateurs mondiaux de biens de consommation en termes de qualité.

www.rexecode.fr, « Enquête Compétitivité 2018 : classement des 10 principaux exportateurs mondiaux de biens de consommation », 11 juin 2019. Note : enquête menée auprès de 480 importateurs dans six pays européens (France, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Italie, Espagne) auprès de la personne qui décide du choix des fournisseurs en matière d’importation.

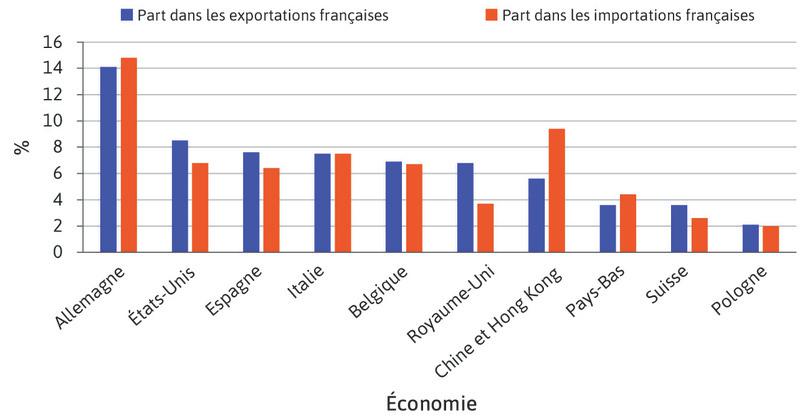

Graphique 2.5 Les dix premiers partenaires commerciaux de la France (cumul octobre 2018–septembre 2019 en pourcentage).

lekiosque.finances.gouv.fr, consulté le 4.12.2019.

Question 2.13 Complétez le texte

Hormis la Chine et la Pologne, les principaux partenaires commerciaux de la France sont des pays de niveau de développement comparable différent varié . Par exemple, 14,1 % des exportations françaises sont à destination des États-Unis du Royaume-Uni de l’Allemagne et 14,1 % 14,8 % 16 % des importations françaises proviennent de ce même pays, qui est donc le deuxième troisième premier partenaire commercial de la France. Ainsi que nous l’avons vu dans la partie précédente, ces échanges peuvent s’expliquer par la différenciation différence similitude des produits échangés, mais aussi par leur proximité qualité quantité : l’Allemagne est ainsi au deuxième troisième premier rang du classement pour les produits des branches équipement du logement, les produits agro-alimentaires et ceux de pharmacie hygiène-beauté ; la France est également bien mal moyennement classée pour la qualité des produits de ces branches. Il y a donc des échanges entre branches intrabranches inter-branches de produits en raison de leur qualité. Le deuxième partenaire commercial de la France en termes d’importations est l’Espagne l’Italie la Chine mais ces échanges ne s’expliquent pas par la qualité des produits, car ce pays n’est classé qu’au septième dixième neuvième rang du classement.

Vous l’aurez compris dans cette sous-section, les échanges intrabranches entre pays comparables s’expliquent par la demande de différenciation et de qualité exprimée par les agents économiques.

La fragmentation de la chaîne de valeur

Ces échanges intrabranches entre pays comparables peuvent aussi s’expliquer par des facteurs liés à l’offre, notamment par l’intérêt, pour les entreprises, de procéder à une fragmentation de la chaîne de valeur .

Pour comprendre pourquoi une entreprise a intérêt à répartir les étapes de la production des composants et du bien final dans différents pays, revenons d’abord à Adam Smith et à une phrase célèbre tirée de son ouvrage Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776) : « Les plus grandes améliorations dans la puissance productive du travail, et la plus grande partie de l’habileté, de l’adresse, et de l’intelligence avec laquelle il est dirigé ou appliqué, sont dues, à ce qu’il semble, à la division du travail. » Autrement dit, un producteur spécialisé qui se concentre sur un nombre limité de tâches ou de produits est plus productif.

Cet accroissement de la productivité lié à la spécialisation est l’une des raisons de la fragmentation de la chaîne de valeur au sein de l’entreprise Airbus. Observez le Tableau 2.10 : vous constaterez que les composants des Airbus sont produits dans quatre pays comparables et assemblés en partie en Allemagne, en partie en France, à Toulouse. Airbus est un bon exemple d’échanges liés à une chaîne de valeur complexe, échanges facilités par la libre-circulation des biens et des travailleurs au sein de l’Union européenne.

Tableau 2.10 La répartition de la production de l’entreprise Airbus dans l’Union européenne.

C’est pour bénéficier de rendements d’échelle croissants qu’Airbus fragmente la chaîne de valeur au niveau européen et confie les différentes étapes de la production des composants de ces avions et de leur assemblage à des sites spécialisés.

- Chaque producteur spécialisé des composants des Airbus réalise des économies d’échelle internes, car il peut amortir ses coûts fixes sur une quantité produite plus importante et profite d’effets d’apprentissage qui le rendent plus productif.

- Sur chacun des sites de production spécialisés, des économies d’échelle externes apparaissent grâce à la présence de réseaux de fournisseurs et d’une main-d’œuvre qualifiée et à la diffusion des connaissances et des compétences entre entreprises.

Grâce à la fragmentation de la chaîne de valeur, Airbus bénéficie ainsi d’une baisse des coûts unitaires de ses avions.

Vous vous posez peut-être à ce stade la question de savoir comment les entreprises procèdent pour fragmenter la chaîne de valeur mondiale : si vous vous reportez au Tableau 2.10 , vous constaterez qu’Airbus recourt à des filiales (Airbus Allemagne, par exemple) qu’elle détient en partie ou en totalité, mais qu’elle fait aussi appel à d’autres entreprises, comme Rolls-Royce pour ses moteurs. Vous aurez une réponse plus précise à cette question dans la Section 2.3 car la fragmentation de la chaîne de valeur ne s’effectue pas seulement entre pays comparables, mais aussi à l’échelle internationale, entre pays de niveaux de développement différents.

Synthèse Les échanges internationaux et la spécialisation internationale ne s’expliquent pas seulement par des différences entre les pays : des flux d’échanges ont lieu entre des pays comparables en termes de niveau de développement, de productivité, de dotations factorielles et technologiques ; ces échanges sont souvent de type intrabranche. Ils s’expliquent par des facteurs liés à la demande (la différenciation, horizontale et verticale, des produits, et leur qualité) et des facteurs liés à l’offre (la fragmentation de la chaîne de valeur qui permet de dégager des rendements d’échelle croissants et des économies d’échelle).

- 2.3 Quels sont les déterminants de la compétitivité ?

Pourquoi la productivité des firmes sous-tend-elle la compétitivité d’un pays ?

Qu’est-ce que la compétitivité d’un pays .

Regardez la vidéo « La compétitivité, c’est quoi ? Et comment l’améliorer ? » de Dessine-moi l’éco. En vous appuyant sur cette vidéo, répondez aux Questions 2.14 à 2.17 .

« La compétitivité, c’est quoi ? Et comment l’améliorer ? » – Vidéo issue de Dessine-moi l’éco : vidéos produites par Sydo, société de conseil en pédagogie.

Question 2.14 Choisissez les bonnes réponses

Qu’apporte la compétitivité de ses entreprises à un pays ?

- Elle lui permet de produire plus avec les mêmes quantités de facteurs de production.

- Elle lui permet d’exporter ses produits.

- Elle lui permet de limiter les importations de produits étrangers.

- Elle lui permet de limiter le nombre d’entreprises concurrentes sur le marché.

- Il s’agit ici de la productivité.

- Les produits de ses entreprises sont attractifs.

- Les produits des entreprises nationales sont plus attractifs.

- La compétitivité permet d’affronter la concurrence, mais elle n’élimine pas les concurrents.

Question 2.15 Choisissez les bonnes réponses

Quelles sont les sources de la compétitivité-prix ?

- La productivité.

- Le coût des facteurs de production.

- L’innovation.

- L’image de marque de l’entreprise.

- Les gains de productivité permettent de réduire les coûts unitaires de production et d’augmenter la compétitivité-prix.

- Leur baisse permet à la firme de baisser ses prix et d’être plus compétitive.

- Les produits innovants se vendent bien même si leur prix est supérieur.

- Une firme qui a une bonne image de marque parviendra à vendre ses produits à un prix plus élevé que ses concurrents.

Question 2.16 Choisissez les bonnes réponses

Quelles sont les sources de la compétitivité hors-prix ?

- Le taux de change, c’est-à-dire la valeur relative de la monnaie nationale par rapport aux autres monnaies.

- L’intensité de la concurrence.

- La qualité du produit.

- L’innovation du produit

- Une baisse du taux de change permet de baisser les prix des produits dans la monnaie étrangère : c’est la compétitivité-prix qui s’améliore.

- L’intensité de la concurrence pousse les entreprises à améliorer leur compétitivité (prix et hors-prix), mais n’est pas une source de compétitivité hors-prix.

- Un produit de meilleure qualité peut être attractif même si son prix est plus élevé.

- Un produit innovant se différencie des autres et se vend même à des prix plus élevés.

Question 2.17 Complétez le texte

Comment améliorer la compétitivité d’un pays .

- La compétitivité-prix

Il faut agir sur le taux de change, la qualification des travailleurs, le niveau des salaires et les taux d’intérêt qui vont dépendre du monde dans son ensemble du pays dans son ensemble de chaque firme du pays ainsi que sur l’organisation efficace de la production, l’incorporation du progrès technique aux machines qui dépendent plus du monde dans son ensemble du pays dans son ensemble de chaque firme du pays .

- La compétitivité hors-prix

Il faut agir sur la qualité des produits ou leur positionnement en gamme, ce qui dépend du monde dans son ensemble du pays dans son ensemble de chaque firme du pays mais aussi sur la constitution de pôles de compétitivité ou l’environnement réglementaire qui dépendent du monde dans son ensemble du pays dans son ensemble de chaque firme du pays .

La compétitivité désigne donc l’attractivité des biens et services que les entreprises produisent pour les autres entreprises ou pour les consommateurs étrangers. Elle mesure ainsi l’aptitude des entreprises à faire face à la concurrence et, par conséquent, la capacité d’un pays à exporter.

La compétitivité-prix dépend des prix des exportations, déterminés par les coûts de production et de la productivité. Elle désigne l’aptitude à faire face à la concurrence que se livrent les entreprises sur les prix. À produit ou service équivalent, la plus compétitive est celle qui propose les prix les plus faibles.

La compétitivité hors-prix relève de la stratégie des entreprises. Elle désigne la capacité d’une entreprise à résister à la concurrence sans baisser les prix de ses produits. Ainsi, elle continue à être compétitive et à vendre ses produits malgré des prix équivalents, voire supérieurs, parce qu’ils sont innovants, de meilleure qualité ou qu’ils se différencient des autres.

Comment la productivité peut-elle améliorer la compétitivité d’une entreprise ?

Productivité et compétitivité-prix.

Illustration 2.3 Productivité et compétitivité-prix.

Pour améliorer sa compétitivité-prix, une entreprise doit pouvoir maîtriser le coût de production moyen ou unitaire de ses produits, on parle de compétitivité coût. Le coût unitaire dépend à la fois des coûts de production et de la productivité , c’est-à-dire du rapport entre la valeur ajoutée et le volume des facteurs de production mobilisés pour produire.

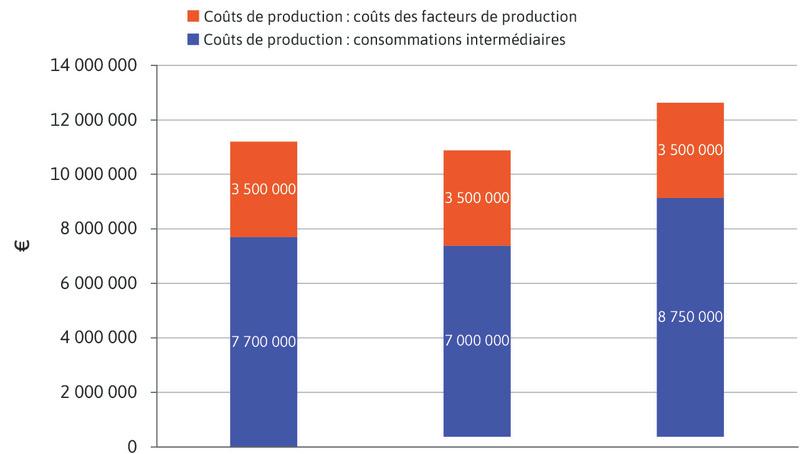

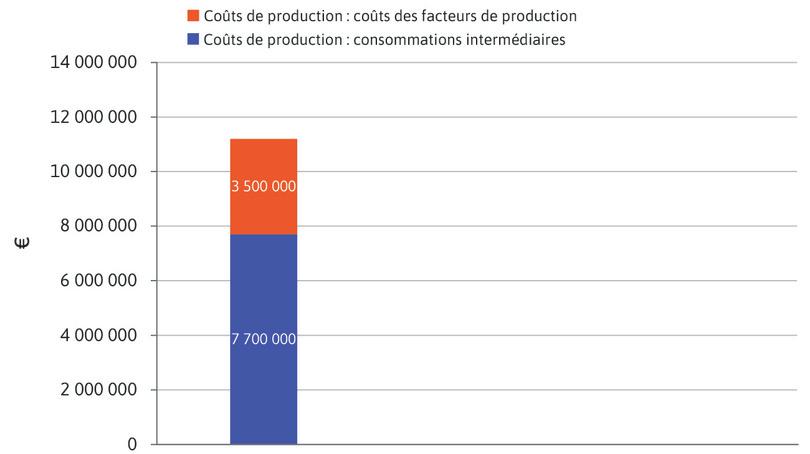

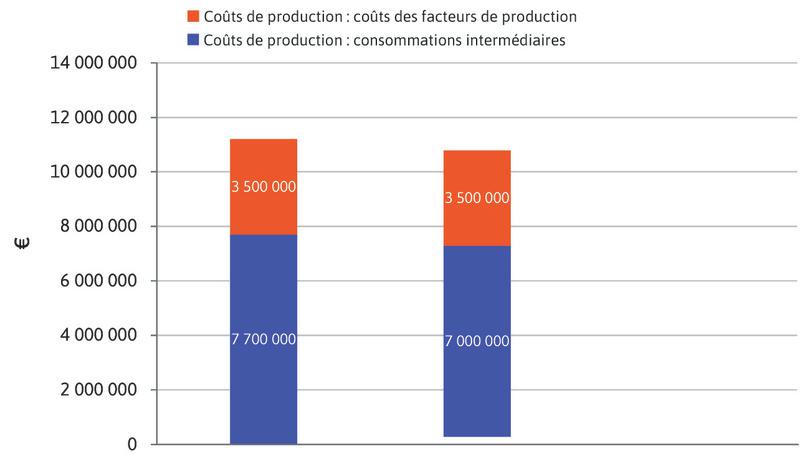

Graphique 2.6 Comment une firme de cosmétique peut-elle améliorer sa compétitivité-prix ?

Maîtriser son coût unitaire et améliorer sa compétitivité-prix ?

Cette entreprise a un coût unitaire (ou moyen) inférieur au prix du marché : ce profit lui permettrait de pratiquer un prix inférieur au prix mondial et d’être compétitive. Comment faire pour encore augmenter sa compétitivité-prix ?

Maîtriser son coût unitaire et améliorer sa compétitivité-prix ? Réduire ses coûts de production

Cette entreprise a des coûts liés à ses consommations intermédiaires (détruites ou transformées lors du processus de production), au travail et au capital fixe (facteurs de production) qu’elle utilise pour produire.

Si l’entreprise obtient une réduction de 700 000 euros des factures de ses fournisseurs, le total de ses coûts de production baisse et le coût unitaire va baisser proportionnellement, car le volume produit ne change pas. La compétitivité-prix s’améliore.

Maîtriser son coût unitaire et améliorer sa compétitivité-prix ? Accroître sa productivité

La productivité mesure le rapport entre la valeur ajoutée par l’entreprise et le volume des ressources qu’elle mobilise, en particulier ses facteurs de production : le travail et le capital. En accroissant la productivité de 25 %, que se passe-t-il ?

Même production avec moindre quantité de facteurs de production ou plus de production avec les mêmes quantités de facteurs de production. Choisissons d’accroître la production. Le volume des facteurs et leurs coûts n’augmentent pas. Il faut cependant augmenter la quantité de consommations intermédiaires utilisées. Le coût unitaire baisse puisque les coûts augmentent moins vite que la production. La compétitivité-prix s’améliore encore… ce qui devrait permettre de vendre la production supplémentaire.

Productivité et compétitivité hors-prix

Nous avons vu en quoi la productivité permettait de baisser les prix en raison d’une augmentation des quantités produites. Voyons maintenant en quoi la qualité, l’innovation et la différenciation des produits sont liées à la productivité.

Afin de vendre ses produits sans avoir à baisser leurs prix, une entreprise doit différencier ses produits de ceux des concurrents. Il peut s’agir d’une différence objective du produit du fait de sa qualité ou de son caractère innovant, mais aussi d’une différence subjective que perçoit le consommateur du fait de l’image de l’entreprise ou de ses marques.

Ainsi, comme nous l’avons vu dans la Section 2.2 , il y a de nombreuses différences objectives de qualité et d’innovation entre une Ferrari 599XX et une Peugeot 208 : c’est une différenciation verticale. Ici, la compétitivité se caractérise par la capacité de Ferrari à vendre ce modèle cent fois plus cher que la Peugeot 208 : il s’agit bien de compétitivité hors-prix, d’une aptitude à résister à la concurrence d’un modèle vendu cent fois moins cher.

Prenons un exemple de produits ne se différenciant ni par la qualité ni par l’innovation, deux paquets de 500 grammes de spaghettis : ils sont fabriqués dans la même usine, avec les mêmes ingrédients et la même recette.

Tableau 2.11 Productivité et compétitivité hors-prix.

Examinons en détail la productivité dans ce cas précis. On voit que la seule différence (à quantité produite égale) est le prix :

En effet, les facteurs de production sont les mêmes puisque les deux paquets de spaghettis sont produits dans la même usine, à Marseille. Comme il s’agit de la même recette, les consommations intermédiaires sont strictement identiques. La différence de productivité, pour la même quantité produite, provient donc seulement du prix.

La productivité supérieure de Panzani est donc indissociable de sa compétitivité hors-prix. Ce n’est que parce que les consommateurs préfèrent cette marque que la firme parvient à vendre ses spaghettis plus cher et à maintenir une meilleure productivité.

Revenons à l’exemple de la Ferrari 599XX et de la Peugeot 208. Dans ce cas aussi la préférence des consommateurs permet à Ferrari de vendre sa voiture beaucoup plus cher, mais cette préférence est basée sur des éléments objectifs qui jouent sur la productivité de cette entreprise.

La qualité de cette voiture exige des consommations intermédiaires beaucoup plus coûteuses, un moteur cinq fois plus puissant, un aspirateur intégré au coffre pour assurer la stabilité contre de simples amortisseurs…

L’innovation est omniprésente et exige des facteurs de production très différents : une fabrication artisanale dans un laboratoire de haute technologie pour Ferrari, une production standardisée à la chaîne pour Peugeot.

Cette stratégie de Ferrari dépend de sa capacité à maintenir des prix presque cent fois plus élevés sans que ses consommations intermédiaires ni ses facteurs de production lui coûtent cent fois plus cher. C’est ainsi que sa productivité contribue à sa compétitivité hors-prix.

La productivité d’une firme fournit donc une mesure de sa capacité à gagner des parts de marché et à faire croître son activité à long terme, c’est-à-dire de sa compétitivité.

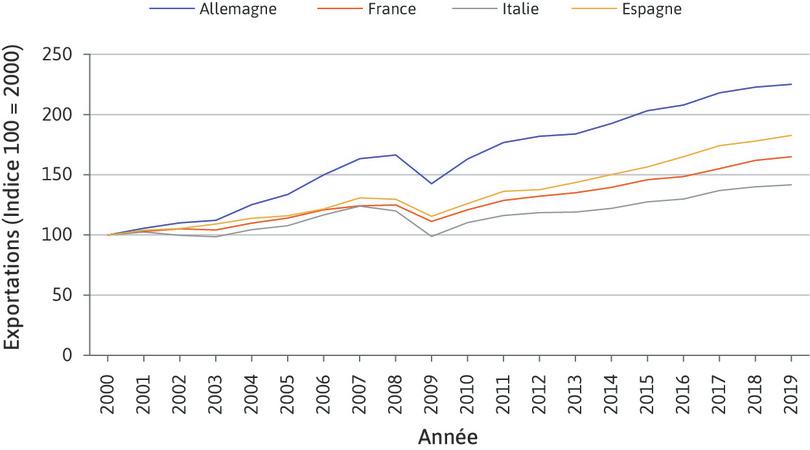

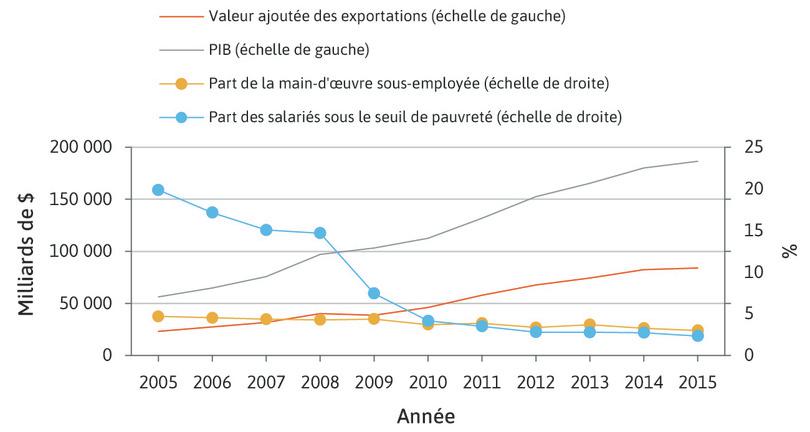

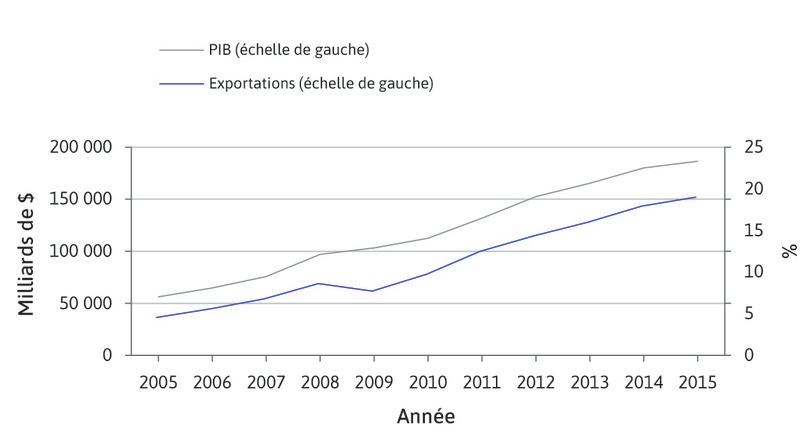

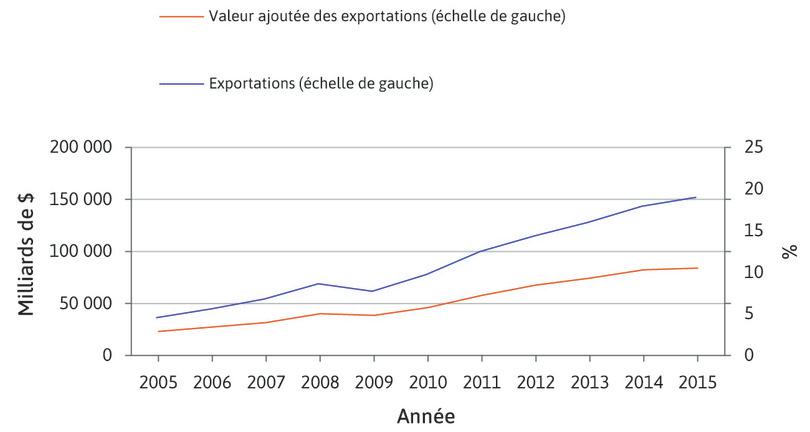

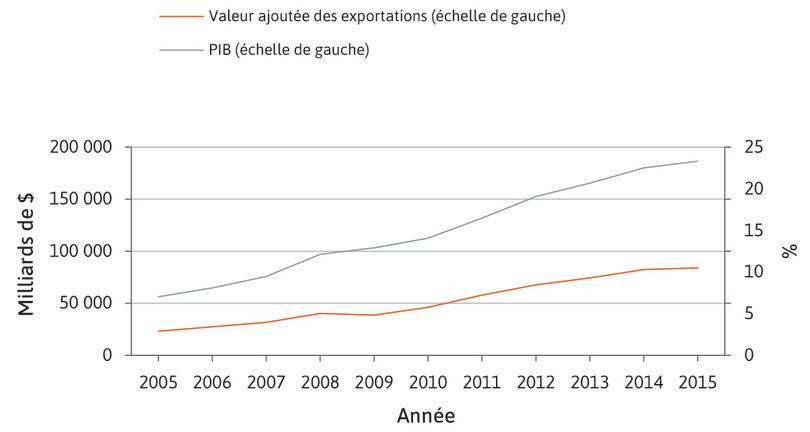

Ces vingt dernières années, l’Allemagne a su améliorer son attractivité, notamment en renforçant sa compétitivité-prix. Il apparaît tout d’abord que l’Allemagne, premier pays exportateur d’Europe, a creusé l’écart avec ses partenaires européens, dont la France. En effet, de 2000 à 2016 ses exportations ont augmenté de 150 % contre 75 % seulement pour les exportations françaises ( Graphique 2.7a ).

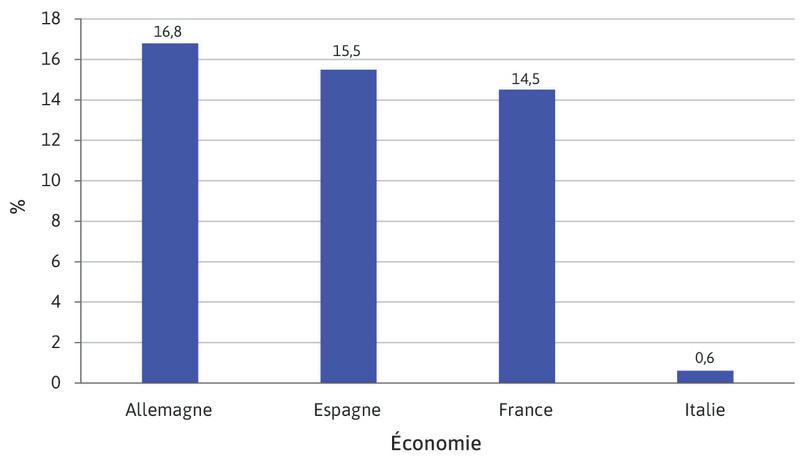

Cette tendance s’explique en partie, grâce au Graphique 2.7b qui montre l’évolution de la productivité du travail (une approximation de la productivité globale des facteurs). La productivité en Allemagne a bien augmenté plus qu’en France, ce qui sous-tend sa compétitivité-prix et sa compétitivité hors-prix.

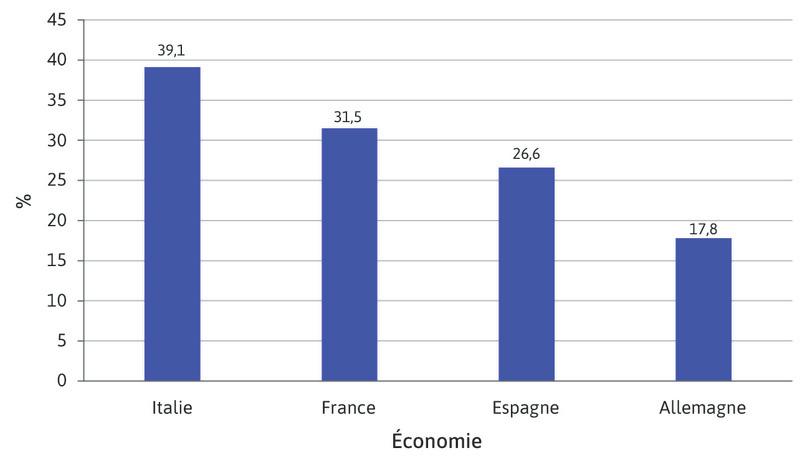

Le Graphique 2.7c apporte une information complémentaire : le coût unitaire du travail a beaucoup moins augmenté en Allemagne que dans les pays européens concurrents du fait d’une politique de modération salariale. Ceci améliore la compétitivité allemande.

Graphique 2.7a Indice des exportations des principaux pays de la zone euro base 100 en 2000 (2000–16).

Statistiques de l’OCDE sur les comptes nationaux.

Graphique 2.7b Évolution de la productivité réelle du travail par heure travaillée, en pourcentage (2000–16).

Graphique 2.7c Évolution du coût unitaire de main-d’œuvre en pourcentage (2000–16).

Il y a cependant une exception : l’Italie. En effet, la productivité italienne n’a quasiment pas augmenté durant la période et le coût unitaire de la main-d’œuvre a été à la hausse bien plus qu’en France, or les exportations italiennes ont davantage augmenté que les exportations françaises. C’est dire que l’Italie bénéficie d’une compétitivité hors-prix supérieure à la France, que les produits de ses firmes se différencient et se vendent mieux malgré un double handicap de productivité et de coût du travail ; il peut s’agir de leur qualité comme de leur image.

On voit donc que les pouvoirs publics peuvent contribuer à la compétitivité-prix de leur pays (en veillant à la modération des salaires, des taux d’intérêt et du taux de change) et à sa compétitivité hors-prix (en favorisant l’innovation, la qualité et en cultivant une image différenciée et valorisante). Cependant, l’essentiel de la compétitivité d’un pays provient de la productivité de ses entreprises ; Paul Krugman qualifiait la compétitivité de « mot poétique pour exprimer la productivité d’un pays ». 3

Synthèse L’attractivité des biens et services des entreprises d’un pays dépend à la fois de la compétitivité-prix et de la compétitivité hors-prix. Cette compétitivité traduit la capacité qu’a un pays à exporter. La compétitivité-prix d’une firme s’appuie sur la maîtrise des coûts unitaires. Maîtriser les coûts unitaires suppose, de la part d’une entreprise, de limiter ses coûts de production davantage que ses concurrents, d’améliorer sa productivité plus rapidement que ses concurrents ou de combiner ces deux aspects. La compétitivité hors-prix des entreprises s’appuie sur la différenciation de leurs produits du fait de la qualité ou de l’innovation de leurs produits ou d’une perception différente de leurs produits par les consommateurs. Cette capacité à vendre son produit même si son prix est plus élevé suppose un accroissement de leur productivité tant que le surcroît de valeur ajoutée (venant du surcroît de prix) ne nécessite pas un surcroît trop élevé en termes de facteurs de production. Les pouvoirs publics contribuent enfin à la compétitivité des entreprises d’un pays en améliorant leur environnement réglementaire.

Pourquoi les firmes internationalisent-elles la chaîne de valeur ?

Qu’est-ce que l’internationalisation de la chaîne de valeur .

« Designed by Apple in California, assembled in China », cette indication, qui apparaît sur la plupart des produits de cette marque, montre bien que les échanges internationaux ne consistent plus seulement à produire dans un pays des biens ou des services destinés à des consommateurs finals à l’étranger.

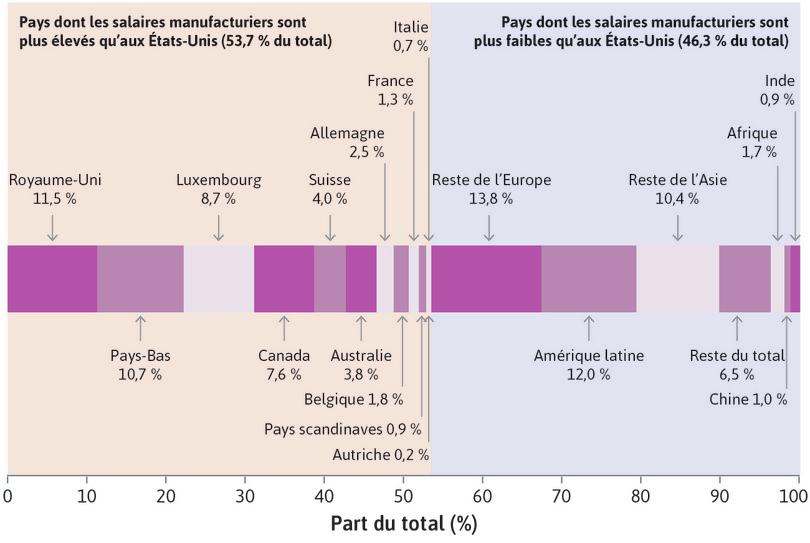

Vous avez déjà observé dans la Section 2.2 que les chaînes de valeur se fragmentent. Or, près de la moitié des échanges internationaux repose sur des chaînes de valeur , c’est-à-dire des flux de matières premières, de produits intermédiaires, de services de transport, de conception ou de marketing ou autres qui traversent les frontières une ou plusieurs fois avant que le produit fini ne soit vendu à son consommateur. On parle alors d’ internationalisation des chaînes de valeur ou de chaînes de valeur mondiale.

« Ainsi, un smartphone assemblé en Chine peut inclure des éléments de conception graphique en provenance des États-Unis, du code informatique élaboré en France, des puces électroniques fabriquées à Singapour et des métaux précieux extraits en Bolivie. » 4

Question 2.18 Choisissez les bonnes réponses

La Figure 0.1 du Rapport sur le développement dans le monde 2020 abrégé de la Banque mondiale illustre l’internationalisation croissante des chaînes de valeur dans le monde de 1970 à 2015. Que peut-on conclure des données de ce graphique ?

- De 1970 à 2015, les échanges internationaux liés aux chaînes de valeur mondiales ont augmenté de 11 points.