Dissertation sur l’inconscient corrigée pour le bac de philosophie

Une fois n’est pas coutume, voici le corrigé d’une dissertation de philosophie dont le sujet est « Peut-on connaître l’inconscient ? « .

Pour profiter de révisions complètes sur le programme, des rappels de méthodologie, ainsi que d’entraînements de dissertations et d’explications de textes, nous vous recommandons de venir assister à notre stage intensif de philosophie fin mai.

Sujet : peut-on connaître l’inconscient ?

Introduction.

Si le regard des autres est parfois si impressionnant, c’est que nous sentons qu’ils peuvent saisir à tout instant des caractéristiques de nous-mêmes que nous ne contrôlons pas, ne voulons pas voir, ou dont nous n’avons pas conscience.

L’inconscient est par définition ce qui n’est pas conscient, ce qui échappe à notre conscience. Connaître signifie savoir. Un savoir est ce dont on peut parler, ce qu’on a emmagasiné dans notre mémoire et qu’il nous est possible d’exposer. Connaître renvoie aussi à l’expérience : nous connaissons ce dont nous avons l’expérience, ce à quoi nous avons accès, ce que nous éprouvons. Connaître une chose, peut signifier savoir que cette chose existe, à un plus bas degré de connaissance. (Je connais tel chanteur, j’en ai entendu parler). A un niveau plus élevé, connaître une chose, c’est savoir ce qui la caractérise, ce qui correspond à son être.

Si l’inconscient échappe à notre conscience, alors, en tant que tel, nous ne pouvons pas en parler. De même, il semble que nous ne puissions pas en faire l’expérience.

Nous verrons dans un premier temps qu’a priori, l’inconscient est ce qui échappe à notre conscience, et donc, à notre connaissance. Puis nous nous pencherons sur le fait que selon la psychanalyse, une science de l’inconscient est néanmoins possible. Nous tâcherons ensuite de préciser en quel sens il est juste de dire que l’inconscient peut être connu.

L’inconscient, ce qui échappe à notre connaissance

L’inconscient, par définition, échappe à notre conscience. Selon la psychanalyse, les traumatismes de notre petite enfance, les frustrations, assimilables à de micro traumatismes, les pulsions honteuses, ont été refoulées hors du champ de notre conscience. Nous n’en avons aucun souvenir. Malgré tout, ces traumatismes, ces pulsions nous hantent, colorent notre vie consciente et exercent sur elle une forme de pression. Les rêves, mais aussi les lapsus ou les actes manqués illustrent cette tendance de notre inconscient à se manifester à notre conscience. Les rêves sont en effet, la première manifestation de l’inconscient. Comment rendre compte de leur cohérence, de la force avec laquelle ils semblent signifier quelque chose, de l’impression que tout y est symbole, sans poser l’existence d’une part de nous-même qui a sa logique propre, sa vie propre, et qui ne demande qu’à s’exprimer ? Les lapsus sont un phénomène extrêmement étonnant : il semble qu’une partie de nous-même devance notre moi conscient et exprime des vérités que nous aurions voulu cacher. Les actes manqués, de même que les lapsus, témoignent qu’une partie de nous résiste à notre volonté, est comme plus forte que nous. Mais cet inconscient, s’il colore la vie consciente, reste inaccessible à la conscience. C’est ce qui le rend fascinant.

Cependant, de nombreuses expressions du langage courant semblent traduire une proximité que nous entretenons avec l’inconscient, avec notre inconscient, comme si un second « nous » nous habitait et que nous en avions une certaine connaissance, ainsi les expressions suivantes : « c’est un lapsus révélateur », « c’est le retour du refoulé », « c’est mon inconscient qui parle ». L’inconscient ne serait-il pas un quelque chose, en nous, délimité, que l’on pourrait conquérir, apprivoiser et connaître ?

La psychanalyse ou science de l’inconscient

Selon la psychanalyse, une connaissance de l’inconscient humain en général mais aussi de notre propre inconscient est possible.

La psychanalyse est basée sur l’idée que nos névroses et nos souffrances viennent principalement de l’existence de notre inconscient qui nous échappe et nous empêche de nous affirmer comme sujet conscient et libre.

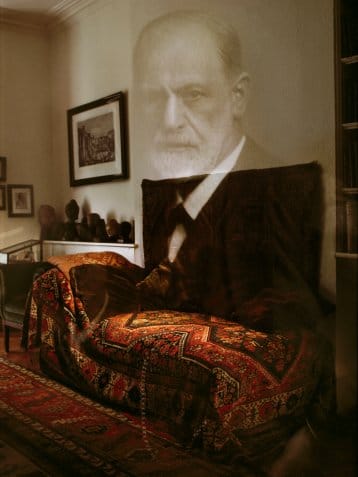

Il existerait des caractéristiques communes à l’inconscient de tout homme, légitimant le fait de parler de l’inconscient comme d’une entité propre, indépendante et faisant qu’il est possible de connaître l’inconscient en général, de connaître son être, ses caractéristiques. Freud, en effet, propose de décrire le psychisme humain à l’aide de l’image d’une habitation. L’inconscient correspond à une antichambre très vaste gardée par un gardien. Cette antichambre contient toutes les pulsions que nous avons refoulées dans notre enfance, voire même plus tard, ainsi que tous nos traumatismes trop douloureux. Ces pulsions exercent une force sur le gardien et tentent de pénétrer dans le salon, dans lequel siège l’œil de la conscience. Le gardien, symbole d’une censure inconsciente, empêche les pulsions de s’échapper. Il est à noter que l’antichambre est bien plus vaste que le salon, ce qui signifie que la plus grande partie de notre psychisme échappe à notre conscience.

Ces pulsions inconscientes, refoulées, sont à lier aux différents stades du développement de l’enfant. Ainsi, il n’y a pas autant d’inconscients qu’il existe d’individus mais il existe des constantes, dans nos différents inconscients, légitimant une science de l’inconscient. En effet, la petite enfance est une succession de frustrations ou de micro traumatismes. Le stade oral est privation du plaisir de la tétée, le stade anal, de la liberté d’uriner et de déféquer, tandis que le stade phallique implique la résolution du complexe d’Œdipe, résolution qui s’accompagne d’une forme de renoncement, d’acception et donc de frustration : le petit garçon doit admettre qu’il n’épousera pas sa mère, de même pour la fillette avec son père.

Non seulement, il est possible de connaître dans ses grandes lignes, l’histoire de la constitution de l’inconscient de chaque homme, et donc de connaître l’inconscient en général, mais encore, selon la psychanalyse, chaque individu peut, par le traitement psychanalytique ou thérapie par la parole, expérimenter son propre inconscient en le libérant de la censure. Cette thérapie repose sur une relation entre thérapeute et analysé qui reproduit principalement la relation de la mère à l’enfant : le patient reçoit une écoute, une attention à ses moindres mots, à ses moindres gestes, qu’il n’a pas reçue depuis qu’il était petit enfant, entre les bras d’une mère soucieuse de son bien-être et à l’écoute de ses moindres signes. La neutralité de la voix du psychanalyste rappelle quant à elle la manière dont l’enfant, dans le ventre de sa mère, percevait la voix de sa mère ; lointaine, étouffée. La posture allongée sur le divan implique que l’analysé ne voit pas son thérapeute, ce qui, à nouveau, peut évoquer la posture de l’embryon, dans le ventre maternel. Le patient parle par associations libres, se libère de sa raison, laisse son imaginaire le guider et peu à peu s’abandonne et laisse ses pulsions et ses traumatismes inconscient rejaillir. Alors, dans le cas d’une thérapie réussie, il vit une sorte de choc, les souvenirs ne se contentent pas de réapparaître à la conscience, ils sont revécus avec une grande intensité. C’est toute une partie de leur psychisme qu’ils découvrent. Sous ce rapport, l’inconscient est éprouvé, expérimenté, en quelque sorte, par les patients, qui en ont une connaissance dans le sens d’une expérience. D’ailleurs, tout psychanalyste doit avoir accompli et réussi une psychanalyse, autrement dit, doit connaître l’inconscient de manière théorique et expérimentale.

Connaître l’inconscient

D’un côté, il semble évident que l’inconscient est ce que nous ne pouvons pas connaître. Il y a une impossibilité logique à connaître ce qui n’est pas conscient et nous expérimentons à de nombreuses reprises qu’une part de nous-mêmes nous échappe. D’un autre côté, si l’on en croit la psychanalyse, l’inconscient en général, comme notre propre inconscient, est connaissable.

Concernant enfin cette obscurité que nous éprouvons face à nous-mêmes, et cette impression que d’autres peuvent y accéder, c’est avant tout parce que notre corps nous échappe toujours, tandis que nous le livrons aux autres. Nous ne pourrons jamais nous percevoir tels qu’ils nous perçoivent. Notre corps, mais aussi nos paroles, nos intonations, nos silences, etc. non seulement nous sont inconnus, mais encore, révèlent des aspects de nous-mêmes que nous pouvons avoir tendance à nous cacher et qui sont, de ce fait, plus ou moins conscients. Si nous pouvons difficilement, par l’introspection, accéder à ces parties obscures de nous-mêmes, en revanche, par des relations aux autres inscrites dans la durée et fondée sur la bienveillance, qu’il s’agisse de relations thérapeutiques ou amicales, nous pouvons, n’en déplaise à Pascal, nous découvrir un peu mieux nous-mêmes, grâce à leurs avis sur qui nous sommes.

Si la connaissance d’un inconscient qui serait une entité de notre psychisme dépend de notre foi en la psychanalyse, en revanche, l’inconscient cognitif, qui est lié à notre corps et à ses réflexes de survie, est connaissable, dans le sens où nous pouvons être sûrs de son existence et la manifester par des expérimentations. Par ailleurs, grâce à la relation avec autrui, certaines zones d’ombre de notre personnalité peuvent nous être révélées. Il ne s’agit pas d’inconscient au sens freudien du terme mais plutôt, de non conscient, de ce qui, en nous, n’apparaît pas de manière claire à notre conscience.

N’hésitez pas à poser vos questions en commentaires, ou à nous contacter pour tout complément d’information !

Contactez-nous pour toute information

12 réflexions au sujet de « Dissertation sur l’inconscient corrigée pour le bac de philosophie »

Je suis très contente d’être avec vous. Je veux les sujets probables bac 2023.

L’inconscient est-il positif pour notre humanité ?

Je veux le corrigé de ce sujet svp

Je veux le corrigé

Heureuse d’être avec vous, j’aimerais avoir les sujets du bac 2023 pour mieux m’exercer.

Je veux les sujets probables 2023

Heureuse d’être avec vous. Je veux bien que vous m’aidiez à traiter mon sujet : Sommes nous-gouvernés par l’inconscient ?

Bonjour BahTybus, en effet cette page te donne déjà quelques éléments !

Je veux bien être dans ce groupe pour pouvoir enrichir ma connaissance.

Oui ! je veux bien être dans ce groupe pour pouvoir acquérir des connaissances.

J’aime beaucoup cet espace et je souhaiterais vivement votre aide en ce qui est du traitement des sujets.

J’aimerais avoir des sujets pour mieux approfondir mes connaissances

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Commentaire *

Saisissez votre e-mail afin de recevoir nos informations : Merci de cocher : Nous ne vendons pas les informations personnelles. Vous pourrez vous désabonner.

Corrigés du bac philo – filière générale : “L’inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ?”

L’inconscient échappe par définition à la conscience. Mais n’y a-t-il pas malgré tout des moyens, directs et indirects, d’accéder à une forme de connaissance des mécanismes cachés de la psyché humaine ? Apolline Guillot, agrégée de philosophie, propose un plan pour répondre à ce sujet tombé au baccalauréat 2021. Elle insiste notamment sur l’importance de l’interprétation : si la psychanalyse n’est pas une science, elle propose en tout cas des outils théoriques permettant aux patients de mieux se connaître, voire de guérir.

Proposition de correction : il s’agit ici de pistes possibles de traitement du sujet et non de la copie-type attendue par les correcteurs !

- Principales notions du programme impliquées par le sujet : l’inconscient, la connaissance

- Auteurs : Nietzsche, Leibniz, Freud, Popper

Introduction

On peut définir la connaissance comme une activité par laquelle l’homme cherche d’une manière ou d’une autre à saisir un phénomène par la pensée. Cette compréhension est associée à des représentations sensibles ou intellectuelles, mais est toujours gouvernée par une conscience qui appréhende le monde qui l’entoure. La connaissance s’oppose à l’ignorance, qu’on peut définir comme un manque d’expérience ou de discernement dans un domaine donné.

L’inconscient, de son côté, peut renvoyer à différentes choses. On appelle « inconscient » les contenus perceptifs ou cognitifs qui n’ont pas ou pas encore accédé à la conscience. En ce premier sens, ce terme désigne donc un état défini par la négative, comme une simple privation temporaire ou définitive de conscience. Mais le concept d’inconscient, tel qu’il a été théorisé au tournant du XX e siècle par la psychanalyse, renvoie à une réalité psychique avec un mode de fonctionnement et des caractéristiques propres. Cette réalité psychique n’est pas seulement inaccessible par la conscience. Elle y résiste positivement, dynamiquement.

Si la connaissance est la saisie d’un phénomène par une conscience et que l’inconscient est ce qui se dérobe – accidentellement ou activement – à cette conscience, il semble donc impossible, voire contradictoire, d’accéder à une connaissance de l’inconscient ! Cependant, le fait même qu’on puisse nommer et même décrire, à la manière de Freud, les structures de notre inconscient, signifie bien que nous en avons peut-être une forme de connaissance.

Nous nous demanderons donc si nous sommes condamnés à deviner ou à supposer notre inconscient sans jamais le connaître, ou bien si nous pouvons y avoir accès par une forme de savoir.

Dans un premier temps, nous verrons que l’inconscient, défini comme une simple privation de conscience, ne peut pas être connu de manière positive et systématique. Cependant, si l’on postule que l’inconscient est un phénomène parmi d’autres, dont les effets s’observent par les médecins et les psychanalystes, alors il devient possible d’en produire une connaissance globale. Cette connaissance n’a rien à voir avec la démarche hypothético-déductive qu’on trouve en science, ni même avec l’intuition sensible du monde qui nous entoure. Nous verrons dans un troisième temps qu’elle se construit par chaque individu de manière indirecte, à travers le langage.

Première partie / L’inconscient échappe par définition à la connaissance et la conscience

L’inconscient, s’il est défini comme un contenu perceptif ou cognitif qui échappe à la conscience, est pure négation de la conscience. Il ne peut donc pas apparaître comme un objet de connaissance à part entière.

Leibniz constate déjà, dans les Nouveaux essais sur l’entendement humain , que nous sommes incapables de saisir consciemment toutes nos perceptions. Il donne l’exemple du bruit des vagues : lorsqu’on entend le ressac, on entend en réalité un nombre infini de bruits de petites vaguelettes, des gouttes qui les composent, dont on est simplement incapable d’avoir conscience.

L’inconscient, dans cette définition, peut être assimilé à une zone de notre esprit qui comporte toutes les perceptions et les représentations auxquelles nous n’avons pas immédiatement accès. C’est une sorte de trésor caché de notre esprit.

Transition : Mais les contenus dont nous n’avons pas conscience sont-ils simplement dissimulés dans les recoins de notre esprit, ou se dérobent-ils activement ? S’il est si difficile d’avoir accès à certaines de nos motivations profondes ou à des souvenirs enfouis, n’est-ce pas que quelque chose, dans notre pensée, œuvre parfois contre notre conscience ?

Deuxième partie / L’inconscient est aussi une force dynamique qui peut être saisie de manière indirecte

C’est l’hypothèse que formule Nietzsche dans Par-delà le bien et le mal , lorsqu’il constate : « Une pensée ne vient que quand elle veut, et non pas quand moi je le veux. » Si c’est la pensée qui décide quand se montrer ou se dérober, il y a peut-être une part de notre inconscient qui se refuse activement à notre conscience, comme s’il y avait quelque chose à cacher .

C’est justement cette composante active de l’inconscient, dynamique, que Freud tente de théoriser. Il développe notamment la notion de Ça (nos désirs inconscients) et de Surmoi (les interdits que nous avons intériorisés) pour expliquer la position instable et tiraillée du Moi, pouvant mener à des névroses ou des psychoses.

Le concept d’inconscient a donc une place dans la connaissance : il est le postulat de la théorie psychanalytique. En ce sens, l’inconscient n’échappe pas à une forme de connaissance : il est l’objet même de la psychanalyse, qui aura une longue postérité après Freud, avec par exemple Jung ou Melanie Klein.

Transition : La psychanalyse ne fait toutefois pas l’unanimité. Est-ce une science ? Le philosophe des sciences Karl Popper fait ce reproche à Freud : pour lui, l’inconscient ne peut pas prétendre à une connaissance quelconque, mais il est simple objet de discours, qui ne s’ouvre pas à sa propre falsification. Cependant, faut-il qu’une discipline soit une science pour permettre d’offrir une forme de connaissance ? Pas nécessairement. La cure psychanalytique montre qu’il est possible de connaître l’inconscient indirectement, en observant ses effets dans notre vie quotidienne, sur notre corps et notre langage notamment.

Troisième partie / Il est possible d’avoir accès à des manifestations de l’inconscient par l’analyse du corps et du langage

Contrairement à la physique ou la biologie, la connaissance de l’inconscient n’est pas la rencontre pure et simple d’une conscience et d’un phénomène observable extérieur à elle. Il faut donc dépasser le schéma classique de la connaissance « Sujet / Objet ».

Comment faire ? En analysant les traces, les manifestations de l’inconscient. Le Sujet se prend comme objet lui-même, à travers divers éléments qui émanent de lui : rêves, lapsus, actes manqués, symptômes, fantasmes sexuels, etc. Ces symptômes expriment un désir refoulé de la conscience, c’est-à-dire de l’inconscient.

La cure analytique doit permettre d’interpréter l’inconscient. Freud, dans L’Interprétation des rêves , donne des pistes pour décoder ce que l’inconscient exprime. Le Sujet peut ainsi se comprendre, mais il a besoin d’un médiateur (le psychanalyste) pour rendre transparent ce qui est a priori opaque à sa conscience.

Conclusion

Si l’on définit l’inconscient comme une simple privation de conscience, alors il semble difficile de le connaître comme on connaît d’autres phénomènes qui nous entourent. Si au contraire, on s’y intéresse comme à une force psychique ou un principe explicatif, il semble possible d’en décrire les structures et le fonctionnement objectif. Nous avons vu que d’après la théorie psychanalytique, nous avons tous un inconscient structuré à peu près de la même manière.

Cependant, nous avons également compris que le concept même d’inconscient déjouait l’opposition « Sujet / Objet » qui est à la base de la définition de la connaissance. La connaissance de l’inconscient va de pair avec la naissance d’un Sujet qui, sans pouvoir être totalement transparent à lui-même, se construit autour d’un récit psychanalytique.

Retrouvez l'ensemble des corrigés de l’épreuve du Bac philo 2021 :

➤ filières générales :.

Discuter, est-ce renoncer à la violence ?

L’inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ?

Sommes-nous responsables de l’avenir ?

Commentaire de texte : De la division du travail social (1893) d’Émile Durkheim.

➤ Filière technologiques :

Est-il toujours injuste de désobéir aux lois ?

Savoir, est-ce ne rien croire ?

La technique nous libère-t-elle de la nature ?

Commentaire de texte : Le poète et l’activité de fantaisie (1907), de Sigmund Freud .

Expresso : les parcours interactifs

Jusqu’où faut-il « s’aimer soi-même » ?

Sur le même sujet, l’inconscient.

L’inconscient désigne négativement ce qui s’oppose à la conscience, ce qui en est dépourvu (comme l’état de sommeil) et positivement l’appareil psychique que décrit la psychanalyse, et qui serait la cause de la plupart de nos…

Corrigés du bac philo – filière technologique : Sigmund Freud, “Le poète et l’activité de fantaisie”

Le poète est-il un être hors-norme ? Non, répond Freud, qui s’oppose au mythe du génie dans ce texte proposé au commentaire lors de l’épreuve…

Sigmund Freud. Le conquistador de l'âme

Enfant, Sigmund Freud rêve d’archéologie ; il fouillera les méandres du psychisme. Neurologue, psychiatre, le découvreur de la psychanalyse est un travailleur acharné, alternant théories révolutionnaires et phases d’abattement. Entouré…

Clément Rosset : “Ma découverte philosophique centrale m’est venue en entendant à la radio l’opéra ‘Œdipe’ de Georges Enesco !”

Dans cet extrait du deuxième entretien de La Joie est plus profonde que la tristesse (Stock/Philosophie magazine éditeur, 2019), le philosophe…

Bac philo 2013 : les corrigés de la filière technologique

Vous étiez quelques 670 000 candidats à passer l'épreuve de philosophie, pour la session 2013 du baccalauréat. À Philosophie magazine, des profs…

Bac philo 2019: filière technologique, les sujets et les corrigés

Vous êtes plus de 500 000 candidats à passer l'épreuve de philosophie, pour la session 2019 du baccalauréat. À Philosophie magazine, des profs…

Bac philo 2018: filière technologique, les sujets et les corrigés

Vous êtes près de 500 000 candidats à passer l'épreuve de philosophie, pour la session 2018 du baccalauréat. À Philosophie magazine, des profs…

Bac philo 2017: filière technologique, les sujets et les corrigés

Vous êtes près de 500 000 candidats à passer l'épreuve de philosophie, pour la session 2016 du baccalauréat. À Philosophie magazine, des profs…

Dissertations corrigés de philosophie pour le lycée

Catégorie : L’inconscient

L’inconscient, cette sphère cachée de l’esprit humain explorée par la psychanalyse et la philosophie, soulève des questions sur les motivations cachées, les pulsions refoulées et l’influence de l’irrationnel sur nos actions conscientes. Plonger dans l’inconscient est une invitation à comprendre les profondeurs de notre psyché.

Avons-nous besoin de rêver ?

Le rêve, constituant intrinsèque de l’être humain, est constamment sujet à débat philosophique. Faut-il considérer ce processus de l’esprit comme nécessaire à notre existence ou simple distraction sans importance ? Approfondissons ensemble la question : avons-nous réellement besoin de rêver ?

- Dissertations

- L'inconscient

Peut-on concevoir une conscience sans inconscient ?

La question de savoir si une conscience peut exister sans inconscient est un sujet complexe et débattu en philosophie. Cette dissertation se penchera sur les différentes perspectives et théories qui tentent de répondre à cette interrogation.

- La conscience

L’idée d’inconscient remet-elle en cause la liberté ?

La question de l’inconscient et de son impact sur la liberté est un sujet complexe et débattu en philosophie. Cette dissertation explorera si l’idée d’un inconscient, popularisée par Freud, remet en cause notre conception traditionnelle de la liberté individuelle et de l’autonomie.

L'inconscient est un vaste sujet qui peut proposer de nombreux sujets d'examen. Mais lesquels ?

Par Olivier

Rédigé le 12 July 2010

2 minutes de lecture

- 01. Dissertation

Dissertation

Suis-je l'esclave de mon inconscient ?

L'inconscient n'est-il qu'une conscience obscurcie ?

L'idée d'inconscient exclut-elle l'idée de liberté ?

Quelle conception de l'homme l'hypothèse de l'inconscient remet-elle en cause ?

Sur quelles raisons pouvons-nous nous appuyer pour admettre l'existence d'un inconscient ?

L'inconscient permet-il autant que la conscience de définir l'homme ?

Peut-il y avoir une science de l'inconscient ?

Peut-on connaître l'inconscient ?

L'inconscient comme hypothèse nécessaire et légitime ?

Pourquoi l'hypothèse de l'inconscient freudien est-elle problématique ?

Les lacunes de la conscience justifient-elles l'existence de l'inconscient ? (Problématique et textes)

Le rôle de l'inconscient dans la vie psychique ?

L'inconscient comme système ?

Que puis-je connaître de l'inconscient ?

Expliquez de façon précise les arguments qui ont été apportés pour prouver l'existence d'un inconscient psychique et dites ce que vous en pensez.

Faut-il admettre l'existence de phénomènes psychologiques inconscients ?

L'inconscient est-il psychique ?

L'inconscient est-il nature plutôt qu'histoire ?

L'inconscient est-il une fatalité ?

L'inconscient permet-il, autant que la conscience, de définir l'homme ?

La connaissance de l'inconscient est-elle nécessaire à la connaissance de l'homme ?

L'inconscient est-il un animal redoutable ?

L'idée d'inconscient est-elle compatible avec le concept d'inconscient ?

Peut-il exister une pensée inconsciente ?

L'inconscient détermine-t-il tous nos actes ?

Sommes-nous gouvernés par notre inconscient ?

Existe-t-il un inconscient collectif ?

L'inconscient est-il structuré comme un langage ?

L'hypothèse de l'inconscient contredit-elle l'exigence morale ?

Le courage est-il de l'inconscience ?

L'idée d'inconscient exclut-elle l'idée de liberté

Que reproche-t-on à celui que l'on traite d'inconscient ?

Sur quelles raisons pouvons-nous nous appuyer pour admettre l'existence de l'inconscient?

Peut-il y avoir une science de l'inconscient?

L'inconscient est-il une véritable connaissance scientifique ou n'est-ce qu'une hypothèse

L'inconscient existe-t-il ?

L'hypothèse de l'inconscient est-elle immorale ?

L'hypothèse de l'inconscient contredit-elle l'exigence morale?

L'inconscient est-il en nous nature ou histoire?

En quel sens peut-on reprocher à quelqu'un d'être inconscient ?

Des sujets d'analyse de texte peuvent également vous être proposés

Vous avez aimé cet article ? Notez-le !

Professeur en lycée et classe prépa, je vous livre ici quelques conseils utiles à travers mes cours !

Ces articles pourraient vous intéresser

Sujets de Dissertation sur la Notion du Bonheur

Quels sujets sur le bonheur peuvent tomber au baccalauréat de philosophie ? En Terminale, l'épreuve de philosophie au bac est une épreuve importante, qui s'impose comme le rendez-vous de la pensée ! Un rendez-vous où, pendant 4 heures, il faudra choisir entre deux sujets de dissertation, ou un sujet d'explication de texte. ➡️ Trois grands[…]

28 April 2024 ∙ 7 minutes de lecture

Sujet de Dissertation sur la Notion de Conscience

Les sujets de dissertation sur la conscience La conscience des mots amène à la conscience de soi : à se connaître, à se reconnaître. Octavio Paz En philosophie, la conscience est généralement comprise comme la faculté mentale par laquelle nous sommes conscients de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Elle englobe la perception, la[…]

20 March 2024 ∙ 6 minutes de lecture

Définition et conception du travail en rapport avec l’homme

Définition philosophique du concept de travail Le travail, pilier économique et social, suscite des enjeux majeurs. Il impacte la production, la répartition des richesses, l'emploi, tout en influençant l'identité individuelle et la cohésion sociale. Son évolution interpelle notre compréhension de la société contemporaine. ? Voici une analyse de la notion de travail dans nos sociétés[…]

27 February 2024 ∙ 9 minutes de lecture

Corrigé Bac S de Philosophie : Dépend-t-il de Nous d’Être Heureux ?

L'Homme est-il responsable de son bonheur ? La problématique de notre capacité à être heureux interroge la balance entre notre autonomie personnelle et les influences externes. Cette dissertation explore les limites de notre contrôle sur le bonheur, scrutant le rôle des choix individuels face aux forces sociales et circonstances. Voici une définition préliminaire des termes[…]

29 January 2024 ∙ 9 minutes de lecture

Plan complet pour dissertation

Exemple de plan complet de dissertation : Suis-je ce que j'ai conscience d'être ? Conscience signifie d’abord mémoire. Henri Bergson ➡️ Suis-je ce que j'ai conscience d'être ? Face à un tel sujet philosophique, de nombreuses idées de problématiques et de plans peuvent venir à l'esprit. Car oui, ce sujet fait appel à des concepts[…]

13 December 2023 ∙ 7 minutes de lecture

Sujets de Dissertation sur l’Art

Sur quels sujets traitant de l'art pouvez-vous tomber au baccalauréat ? Sujets de dissertation L'art est-il soumis à des règles ? L'œuvre d'art est-elle une imitation de la nature ? Pourquoi applique-t-on le terme de "création" à l'activité artistique ? Une œuvre d'art est-elle un objet sacré ? L'art n'a-t-il pour fin que le plaisir[…]

26 January 2023 ∙ 8 minutes de lecture

Les citations importantes pour le bac de philosophie

Quelles sont les citations incontournables pour l'épreuve de Philosophie ? Nous avons regroupé pour vous dans cet articles toutes les citations qui pourront vous être utiles lors de vos dissertations en philosophie. Ces dernières sont classées par sujet pour vous aider à les retrouver facilement. En avant les révisions ! La conscience "Connais-toi toi même"[…]

26 January 2023 ∙ 14 minutes de lecture

Être Heureux

Dépend-il de nous d'être heureux ? Définissons le bonheur Au sens commun, le bonheur désigne un état émotionnel agréable, équilibré et durable, dans lequel une personne se retrouve après avoir atteint des objectifs et des désirs essentiels. La tension, l'inquiétude et le problème n'existent plus, et il perçoit positivement ses propres circonstances. Il se sent[…]

26 January 2023 ∙ 13 minutes de lecture

Sujets de Dissertation sur la Religion

Quels sujets concernant la religion peuvent vous être proposés au baccalauréat ? Dissertation Le progrès scientifique rend-il caduques les religion ? L'esprit religieux n'existe-t-il que dans les religions ? Croire en la science, est-ce une forme de religion ? Une religion sans dogme est-elle possible ? La religion est-elle essentielle à l'homme ? A quoi[…]

19 January 2023 ∙ 7 minutes de lecture

Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !

Cancel reply

Votre commentaire

Current ye@r *

Leave this field empty

Bonsoir besoin d’aide pour résoudre mon sujet de philosophie <>

Sujet : la théorie de l’inconscient est – elle une illusion ? pardonne aider moi

Bonjour, nous serions ravis de vous aider ! Rendez-vous sur la plateforme de Superprof, sélectionnez la rubrique “Découvrir nos Superprofs” en indiquant la matière désirée. Vous trouverez de nombreux professeurs près de chez vous. 🙂

Salut comment allez vous puis je avoir des des problématiques sur se sujets

Bonjour David,

Si vous cherchez des exemples de problématiques sur ces sujets vous pouvez consulter des manuels de philosophie ou télécharger sur internet des annales d’épreuves traitant de l’inconscience.

Bonne journée

Bonjour, nous serions ravis de vous aider ! Avez-vous essayé de contacter l’un de nos professeurs pour recevoir une aide personnalisée ? Rendez-vous sur la plateforme de Superprof, sélectionnez la rubrique “Découvrir nos Superprofs” en indiquant la matière désirée. Vous trouverez de nombreux professeurs près de chez vous. Excellente journée ! 🙂

La Boîte à Bac

Le Bac, c'est dans la Boîte !

L’Inconscient – Bac de Philosophie

L'Inconscient - Bac de Philosophie

L’Inconscient est l’une des 17 notions abordées au Bac de Philosophie. Pour réussir ton commentaire ou ta dissertation, il est primordial de maîtriser cette notion.

Comme Freud le pensait, le rêve est considéré comme la voie royale pour accéder à l’inconscient. Avec Elie, nous avons décidé de réfléchir avec vous sur cette notion. Dans cette vidéo, vous découvrirez :

I. Ce qu’est l’inconscient et les problématiques liées à cette notion ;

II.Quand l’inconscient est véritablement apparu ;

III. Qui sont les détracteurs de l’inconscient ? ;

IV. En quoi l’inconscient limite notre liberté et notre connaissance ;

V. Ce que la théorie de l’inconscient apporte à nos vies.

Mais voyons tout d’abord ce qu’est l’inconscient et les problématiques qu’il soulève.

I. DÉFINITION ET PROBLÉMATIQUES

Théorisé par Freud, l’inconscient est une entité présente dans le psychisme humain qui cohabite avec la conscience. Sa présence explique que nous agissons parfois sans connaître l’origine de nos motivations. Il est le lieu où naissent les pulsions de vie et de mort, lesquelles sont mues par le principe de plaisir avant de se heurter au principe de réalité.

Le principe de plaisir est ce qui motive toutes nos tendances et nos désirs, lesquels sont un concentré d’énergie qui cherche à se satisfaire afin de soulager la tension exercée par ce trop plein. Quant au principe de réalité, c’est une force contraire qui a intégré tous les interdits sociaux et parentaux, et qui cherche à faire taire certaines de nos pulsions, souvent incompatibles avec une vie sereine en société.

Mais si ma conscience, qui me permet de connaître qui je suis et le monde extérieur, n’est pas seule dans mon esprit, comment pourrais-je rester transparent à moi-même ? Ou plus simplement, comment pourrais-je me connaître véritablement ? Et comment connaître mon inconscient qui, par définition, n’est pas connaissable ?

C’est la première problématique soulevée par ce sujet. D’autre part, si mes actes sont déterminés par une force inconsciente dont je n’ai pas connaissance, comment puis-je rester libre ? C’est la deuxième problématique soulevée par la notion.

On voit donc que la notion d’inconscient soulève deux problèmes : le premier relatif à la connaissance et le deuxième relatif à la liberté. Mais voyons plutôt comment on peut essayer de dépasser ces problèmes, en commençant par voir quand l’inconscient est véritablement apparu.

II. QUAND EST VÉRITABLEMENT APPARU L’INCONSCIENT ?

Bien que le terme “inconscient” apparaisse vers 1820 et que l’idée soit déjà présente dans la réflexion, le terme ne surgit dans la philosophie occidentale que vers la seconde moitié du XIXe siècle. Descartes affirmait que « je suis une substance dont toute l’essence ou la nature n’est que de penser », ce qui rendait inévitable l’interrogation sur la constitution du psychisme. Rapidement, les penseurs se sont questionnés sur les différents états tels que la non-conscience, ou l’inconscience et autres états psychiques.

Leibniz a ainsi élaboré la théorie des petites perceptions , selon laquelle notre conscience ne peut accéder à certaines perceptions. Pour le philosophe, les petites perceptions sont comme inconscientes, en-deçà de toute aperception ou connaissance claire. Ainsi, quand j’entends le bruit des vagues, je ne perçois pas le son des milliards de petites gouttes d’eau qui s’entrechoquent ou bien lorsque j’entends un morceau de Beethoven, je ne distingue pas la totalité des instruments.

Un autre précurseur de l’idée d’inconscient, Schopenhauer , évoque la notion du vouloir vivre. Le philosophe a identifié une sorte de volonté intérieure désirante qui conduit l’Homme à vouloir et est également la cause de son individuation, son illusion et de sa souffrance . À la même époque et de façon plus optimiste, Nietzsche parle de la volonté de puissance, une force vitale que la morale ne cesse de vouloir mettre au pas . Il identifie également dans le corps des pulsions positives et négatives qui s’entrechoquent et engendrent l’énergie vitale des hommes et des femmes.

La notion d’inconscient ne prendra toutefois le sens singulier qu’on lui attribue aujourd’hui qu’avec Freud au XX e siècle et la naissance de la psychanalyse. Élève de Charcot et médecin spécialisé dans les maladies nerveuses, Freud constate que des malades présentent des maux physiques qui n’ont pas d’origine biologique ou organique. Il en déduit que si l’origine du mal n’est pas corporelle, elle ne peut être que psychique . Pour lui, il paraît indiscutable que le corps traduit de façon symptomatique ce que l’esprit ou la conscience ne parvient pas à concevoir.

Pour illustrer cela, Freud analyse le cas d’Elisabeth, sa patiente de 29 ans qui souffre de douleurs aux jambes qu’aucun médecin ne peut soigner. Après avoir pratiqué une auto-analyse, Freud et la patiente se rendent compte que la jeune femme est amoureuse de son beau-frère. Les douleurs apparaissent d’ailleurs lors d’une promenade avec ce dernier. Freud comprend que la haute moralité d’Elisabeth l’a empêchée de prendre conscience de ce sentiment amoureux, et que les douleurs disparaissent une fois que la jeune femme en est consciente.

Freud considère qu’il y a un désir inconscient qui s’exprime dans le corps lorsque la conscience ne peut pas valider ce désir. Cela signifie que dans l’esprit figure autre chose que la conscience, comme le souligne le psychanalyste lorsqu’il évoque les rêves , les lapsus et les actes manqués . Les associations d’idées, la paramnésie et l’impact des images subliminales sont également des exemples de manifestations de l’inconscient.

Freud est considéré comme le véritable théoricien de l’inconscient. Pour lui, les rêves, les lapsus et les actes manqués sont des preuves de son existence . Il a inventé la psychanalyse, méthode imparable pour accéder à l’inconscient et soigner des maux sans cause organique.

III. QUI SONT LES DÉTRACTEURS DE L’INCONSCIENT ?

La théorie de Freud, apparue au début du XX e siècle, n’a pas manqué de rencontrer de nombreux opposants. Parmi ceux-ci se trouvent les existentialistes, avec en tête de file Jean-Paul Sartre . Celui-ci a bâti son système philosophique sur l’idée que l’homme est libre et responsable. En démontrant que l’homme est animé par des pulsions qu’il ne peut maîtriser, Freud a remis en question les théories des existentialistes.

Pour expliquer sa théorie, Freud avait créé une première topique , une représentation imagée de l’appareil psychique. Selon lui, notre esprit est composé de trois instances : l’inconscient tout en bas, le préconscient au milieu et le conscient qui se trouve au sommet . Dans l’inconscient se trouvent nos pulsions et l’origine de nos désirs. Cependant, notre esprit possède un censeur , le gardien, qui refoule tous les désirs inacceptables. Ces désirs peuvent parfois arriver à notre conscience par des moyens détournés tels que le rêve, le lapsus ou encore l’acte manqué.

Le gardien est précisément ce qui permet à Sartre de contester la théorie de Freud . Selon l’existentialisme, il est inconcevable qu’un élément conscient soit présent dans l’inconscient, ce qui serait contradictoire en philosophie où l’on n’accepte pas la contradiction.

Freud, pour dépasser la critique de Sartre, a élaboré une seconde topique dans laquelle la figure du gardien a disparu . Désormais, l’esprit est divisé en trois instances : le ça – l’inconscient -, le moi et le surmoi – l’intériorisation de tous les interdits sociaux et parentaux.

Malgré cette nouvelle topique, Sartre continuera à associer l’inconscient à la mauvaise foi . Selon sa pensée, l’Homme peut toujours choisir librement, invoquer l’existence d’un inconscient qu’il ne maîtrise pas serait une façon de se déresponsabiliser et de chercher des excuses.

D’autres penseurs ont également remis en question la théorie de l’inconscient. Alain considère que la volonté libre ne peut que s’exercer librement et que toute pensée qui tend à diminuer cette volonté de vouloir rapprocher l’Homme de l’animal doit être suspectée. Karl Popper reproche à la psychanalyse et à la théorie de l’inconscient leur manque de scientificité , par leur irréfutabilité . Il conteste également le fait que les observations cliniques soient suffisantes pour prouver l’existence de l’inconscient, car elles sont interprétées à la lumière de théories . Pour lui, la théorie freudienne est un dogme , une pseudo-science.

Cependant, Popper ne rejette pas complètement le travail de Freud et Adler. Il considère que cela pourrait devenir le point de départ d’une science psychologique testable, mais pour l’instant, ce ne sont que des intuitions.

En somme, différentes critiques ont été formulées à l’encontre de la théorie de l’inconscient. Mais il est intéressant de se pencher sur la façon dont notre inconscient limite notre liberté et notre connaissance.

IV. L’IMPACT DE L’INCONSCIENT SUR NOTRE LIBERTÉ ET NOTRE CONNAISSANCE

Tout d’abord, la théorie de l’inconscient implique une acceptation difficile . En admettant l’existence de l’inconscient, l’Homme est contraint d’accepter une nouvelle blessure narcissique . En effet, en reconnaissant que l ’Homme n’est pas « le maître dans sa propre maison » , Freud parle d’une troisième blessure narcissique que l’Homme doit subir.

Freud considère que la science a infligé 3 blessures à l’humanité :

- Copernic a informé l’Homme que la terre n’est pas le centre de l’univers,

- Darwin a montré que l’Homme descendait du singe,

- Freud a révélé que beaucoup de nos motifs étaient inconscients.

En adhérant à la théorie de l’inconscient, on admet que des mécanismes inconnus nous contrôlent, et que notre connaissance de nous-mêmes est limitée. Ce constat est particulièrement flagrant dans certains comportements névrotiques ou psychotiques. Le refoulement de désirs dans l’inconscient empêche l’accès à notre propre connaissance .

Le complexe d’Œdipe illustre cette limitation de la connaissance de soi. L’enfant voue souvent un amour passionné au parent du sexe opposé. Cependant, pour renoncer à ce désir, il le refoule dans son inconscient. Ainsi, une fois adulte, il a probablement oublié cet amour passionné qu’il vouait à son parent.

En admettant l’existence de l’inconscient, l’Homme perd également une partie de sa responsabilité . Il devient affaibli, décentré, et ne peut plus jouir d’une connaissance totale de lui-même. Ce constat pose des problèmes à des philosophes comme Alain ou Sartre, qui ont fondé tout leur système sur la liberté et la responsabilité. De plus, dans le domaine judiciaire, l’accusé peut invoquer la folie pour diminuer sa peine, ce qui remet en question la notion de responsabilité.

Cependant, la théorie de l’inconscient ne doit pas être considérée comme un obstacle à la liberté. Le libre arbitre suppose de posséder une conscience totalement indéterminée, alors que la liberté peut négocier avec certains obstacles ou une certaine forme de détermination. La vie est faite d’obstacles, mais la liberté consiste à chercher et trouver des moyens pour les dépasser.

En admettant l’existence de l’inconscient, il est possible de trouver des solutions pour le dépasser.

Aussi voyons maintenant la valeur apportée à nos vies par la théorie de l’inconscient.

V. LES APPORTS DE LA THÉORIE DE L’INCONSCIENT SUR NOS VIES

La théorie de l’inconscient a permis la mise au point d’une méthode sérieuse pour éclairer certaines zones de notre inconscient : la psychanalyse . Bien que souvent longue, parfois onéreuse et considérée par certains comme une pseudo-science, la psychanalyse a réussi à résoudre certains maux, comme la disparition des symptômes de la patiente de Freud, Elisabeth.

La psychanalyse repose sur le principe que le patient rencontre un psychanalyste dans un cabinet et, allongé dans une position favorable à l’ absence de censure verbale , utilise la parole et le transfert pour ramener à la conscience des éléments refoulés . Le patient est encouragé à parler librement, à associer des idées et à interpréter des rêves jusqu’à comprendre l’origine de ses maux. La prise de conscience des désirs refoulés favorise la disparition du symptôme, offrant ainsi la possibilité de vivre mieux et plus librement.

La psychanalyse offre également une opportunité pour donner un sens à nos rêves , même s’ils sont parfois incompréhensibles ou délirants. Selon Freud, elle est la “voie royale d’accès à l’inconscient”, car en parlant de nos rêves avec un psychanalyste et en associant certains éléments, nous pouvons accéder à nos pensées réelles par-delà la censure de l’inconscient.

La découverte de l’inconscient a également renouvelé la création artistiqu e, notamment avec le surréalisme qui cherche à exprimer l’inconscient dans les créations. Le surréalisme a permis la naissance de l’ écriture automatique , une technique d’écriture sans censure ni rationalité, ni morale ni esthétique. Salvador Dali a ainsi peint ses rêves les plus fous, ainsi que des sujets tabous pour l’époque tels que la scatologie, l’homosexualité et la masturbation. Freud a également mis au point une méthode pour expliquer les œuvres d’art, en soulignant que l’art est lié à la sublimation et à la déviation des désirs sexuels des objectifs de reproduction .

En somme, la théorie de l’inconscient offre de nombreux apports à nos vies, de la possibilité de résoudre nos maux psychiques à la découverte de nouvelles formes d’expression artistique.

Vidéos de méthodologie

26 vidéos pour apprendre à rédiger un commentaire, une dissertation et préparer l’oral de français.

Accès aux 26 vidéos de méthodologie

Commander pour ce compte

Ajouter au panier

Commander une clé d'activation pour un autre utilisateur

Aperçu de la confidentialité

Les cookies fonctionnels aident à exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur les plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.

Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les principaux indices de performance du site Web, ce qui contribue à offrir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.

Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur les mesures du nombre de visiteurs, du taux de rebond, de la source du trafic, etc.

Les cookies publicitaires sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités et des campagnes marketing pertinentes. Ces cookies suivent les visiteurs sur les sites Web et collectent des informations pour fournir des publicités personnalisées.

Les autres cookies non classés sont ceux qui sont en cours d'analyse et qui n'ont pas encore été classés dans une catégorie.

- Recherche par auteur ou oeuvre

- Recherche par idée ou thème

- Recherche par mot clé

- Détecteur de plagiat

- Commande & correction de doc

- Publier mes documents

Consultez plus de 219265 documents en illimité sans engagement de durée. Nos formules d'abonnement

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Commandez votre devoir, sur mesure !

- Philosophie, littérature & langues

- Philosophie

- Dissertation

Peut-il y avoir une science de l'inconscient ? - publié le 12/05/2007

- Documents similaires

Résumé du document

Cours de philosophie niveau Terminale L, réalisé par un professeur agrégé, proposant une étude très approfondie de la problématique "Peut-il y avoir une science de l'inconscient ?" en quatre pages (document Word). Ce cours développe des idées principales mais toutefois très détaillées de la problématique à travers une définition des notions à aborder, des citations et pensées de philosophes ainsi qu'une ouverture sur le sujet.

[...] Les actes manqués ne peuvent révéler l'existence de l'inconscient s'il on suppose qu'ils sont signifiants et constituent un discours. Détient un sens, une histoire pour soi (présupposition) La psychanalyse est une herméneutique Herméneutique : système interprétatif On reproche à la psychanalyse de fonder sa théorie de l'inconscient sur deux hypothèses : - Hyper sémantisation (Freud) : attribuer une signification à tout fait psychique considéré, tout serait révélateur de notre conscience. - Hyper symbolisation (Alain, tout comme Sartre, suit la conception cartésienne de la volonté absolue) : Il critique l'idolâtrie de Freud pour les signes. [...]

[...] Les ambiguïtés de la notion d'inconscient A. L'inconscient selon la psychologie classique Selon la psychologie classique, l'inconscient recouvre tout ce qui échappe à la conscience. Il s'intéresse essentiellement au moi : il s'identifie à la conscience, non en ce sens que je suis constamment pleinement conscient de moi, mais que je suis toujours susceptible de prendre conscience de ce que je suis. Le moi est la partie la plus infime, c'est l'identification à la conscience. On remarque l'existence de différents plans ou niveaux de conscience : l'inconscient primitif, le préconscient et le subconscient. [...]

[...] La psychanalyse est une pseudo-science : la définition d'une théorie scientifique selon K. Popper Popper va critiquer le fait que l'hyper sémantisme de la psychanalyse, se pose comme irréfutable. Cependant, en effet, on peut s'interroger sur les fondements de l'analyse d'un rêve par un psychanalyste. Par conséquent, Popper fait remarquer que ce qui est dit irréfutable, ne peut être justifié. Selon Popper, la psychanalyse est à l'image de l'astrologie : non fondée, non justifiable. POPPER : Une théorie scientifique ne peut jamais être absolument vrai En effet, une théorie scientifique peut être réfutée, c'est-à-dire falsifié. [...]

[...] Le Psychisme est composé de 3 entités : - Le ça : C'est la porte la plus impénétrable du psychisme humain, c'est la zone originaire du psychisme. Le ça ne connaît que l'affirmation et non la négation. C'est de cette zone que naissent les pulsions et les désirs inconscients. - Le surmoi : On peut le définir comme une barrière, constitué des interdits parentaux et sociaux. Pour Freud, c'est l'équivalence de la conscience morale. - Le moi : C'est la partie la plus consciente du psychisme. [...]

[...] Il pense qu'il n'y a pas de pensées inconscientes, comme tout cartésien. Toutes pensées en l'homme seraient conscientes, imaginer une pensée inconsciente se serait pour fuir nos responsabilités et rejeter nos erreurs sur les autres. L'individu se cache à lui-même qu'il est responsable de ses choix, de ses erreurs. On ne peut pas rendre responsable de nos choix et de nos erreurs, notre inconscient. Mauvaise fort : c'est un mensonge à soi-même, c'est vouloir fuir ses responsabilités, sa liberté. L'inconscient n'est pas en moi en tant que contenu mais est moi ; l'inconscient, pour Sartre, c'est l'ensemble des traces, des manques de mon vécu qui ont modelé ma manière d'être au monde. [...]

- Nombre de pages 4 pages

- Langue français

- Format .doc

- Date de publication 12/05/2007

- Consulté 1 fois

- Date de mise à jour 12/05/2007

Source aux normes APA

Lecture en ligne

Contenu vérifié

- Peut-il y avoir une science de l'inconscient ? Dissertation de 2 pages - Philosophie La science, aujourd'hui est une connaissance acquise par une suite de déductions logique et qui peut-être vérifiée par expérience. De même, par définition, l'inconscient est ce que l'on ressent ou perçoit sans en prendre conscience, tous les contenus relatifs aux pulsions, désirs ou...

- Peut-il y avoir une science de l'inconscient ? - publié le 03/03/2009 Dissertation de 5 pages - Philosophie Il y a un certain paradoxe à se demander s'il peut y avoir une science de l'inconscient : c'est plutôt de savoir s'il peut y avoir une science de la conscience qui devrait faire problème. Car les sciences rigoureuses, celles (la nature, portent précisément sur des choses, c'est-à-dire des objets qui ne...

Les plus consultés

- Analyse linéaire de l'histoire d'une Grecque moderne de l'abbé Prévost

- Prévost, "Histoire d'une grecque moderne" : résumé

- Michael Morpurgo, "Le roi de la forêt des brumes"

- Agir contre ses propres intentions

- N'est-ce que collectivement que nous pouvons être heureux ?

Les plus récents

- Est-il encore acceptable pour les humains de traiter les objets naturels comme des objets inanimés à notre disposition, ou avons-nous l'obligation éthique de prendre soin d'eux ?

- Vivre une expérience esthétique, est-ce s'extraire du quotidien ?

- Que gagnons-nous à travailler ? - publié le 16/05/2024

- Comment faire une bonne dissertation philosophique ?

- Comprendre la relation complexe entre la guerre et la politique

- Philosophie

- Cours : L'inconscient

L'inconscient Cours

Le concept d'inconscient a un sens déterminé : il s'agit d'un concept forgé par la psychanalyse pour rendre compte du fonctionnement du psychisme humain. Cependant, le travail philosophique sur cette notion implique d'interroger plus largement les sens de l'inconscient. On peut ainsi parler, plus largement, d'inconscience pour désigner une conduite irresponsable, mais aussi pour désigner ce dont une personne ne se rend pas compte (par exemple lorsqu'elle dort). Quel que soit le sens retenu pour parler de l'inconscient, cette notion renvoie au problème de la connaissance de soi et de la liberté du sujet agissant.

Les marques de l'inconscient

Il existe plusieurs preuves que l'inconscient existe : certaines perceptions échappent au sujet, et si certaines pensées sont conscientes, d'autres sont inconscientes et ont un mode d'existence propre.

Les perceptions échappant au sujet

On pense souvent que le sujet est transparent à lui-même : il aurait conscience de tout ce qu'il sent, de tout ce qu'il perçoit, et de tous ses désirs.

Pourtant, l'expérience commune nous apprend que nombre de ces choses peuvent lui échapper. C'est ce qu'illustrent les actions réflexes, comme éteindre son réveil-matin ou éviter un projectile. Il y a un certain nombre d'actions que le sujet fait sans même y réfléchir.

Leibniz, dans ses Nouveaux essais sur l'entendement humain , s'intéresse de près à ces choses qui échappent à un sujet et remarque notamment qu'un grand nombre de perceptions ne sont pas conscientes. Pour Leibniz, certaines perceptions ne sont perçues que lorsqu'elles forment un tout. C'est par exemple le cas du bruit d'une vague. Le sujet ne perçoit pas le bruit de chacune des gouttes d'eau qui composent la vague. En revanche, il perçoit comme un tout le bruit que produit la vague.

« Il y a à tout moment une infinité de perceptions en nous, mais sans aperception et sans réflexion, c'est-à-dire des changements dans l'âme même dont nous ne nous apercevons pas, parce que les impressions sont ou trop petites, ou en trop grand nombre ou trop unies, en sorte qu'elles n'ont rien d'assez distinguant à part, mais jointes à d'autres, elles ne laissent pas de faire leur effet et de se faire sentir, au moins confusément dans l'assemblage. »

Gottfried Wilhelm Leibniz

Nouveaux essais sur l'entendement humain

Bien qu'on ne saisisse que le tout de ces perceptions, chacune d'entre elles produit bien un effet sur l'être humain. Leibniz affirme ici qu'il existe des petites perceptions dont on n'a pas l'aperception. Cela signifie que, même si les sens reçoivent ces perceptions, on n'en a pas directement conscience. L'aperception est ici la conscience d'une perception qui pourrait autrement toucher les sens sans que l'on s'en rende compte.

L'opposition entre pensées conscientes et pensées inconscientes

Il y aurait une différence de degré entre les perceptions conscientes et les perceptions inconscientes, ce qui signifie que ce n'est pas une différence de nature, il y a une continuité entre les deux.

Différence de degré

Une différence de degré est une différence de quantité ou d'intensité, de plus ou de moins.

Différence de nature

Une différence de nature est d'une certaine façon une différence de qualité, une différence radicale, car les objets sont alors différents en leur nature même.

Poser une différence de degré entre le conscient et l'inconscient présuppose une continuité de l'un à l'autre. Contrairement à l'idée d'un sujet pleinement conscient de lui-même, il semblerait qu'il existe des pensées inconscientes que le sujet ne maîtrise pas et qui sont au fondement de la vie psychique.

Le philosophe Arthur Schopenhauer propose de concevoir le psychisme sur le modèle d'une opposition entre les pensées conscientes et les pensées inconscientes.

« Comparons notre conscience à une eau de quelque profondeur ; les pensées nettement conscientes n'en sont que la surface ; la masse, au contraire, ce sont les pensées confuses, les sentiments vagues, l'écho des intuitions et de notre expérience en général, etc. »

Arthur Schopenhauer

Le Monde comme volonté et comme représentation

Alors que les pensées inconscientes sont extrêmement nombreuses, les pensées conscientes ne représentent qu'une infime partie de ce à quoi le sujet a accès.

Il y aurait donc une opposition entre d'un côté les pensées conscientes, celles auxquelles le sujet a accès et, d'un autre côté, la masse de ses pensées inconscientes, qui constituent la matrice, le fondement de toutes ses pensées connues.

Le mode d'existence des pensées inconscientes

Si l'homme n'a accès qu'à ses pensées conscientes, il importe de préciser le mode d'existence des pensées inconscientes. En effet, si elles n'existent pas dans la conscience, si elles n'existent pas non plus hors de nous et indépendamment de nous comme existent une pierre ou une table, où et comment existent-elles ?

Henri Bergson s'est intéressé à cette question. Généralement, on considère que les états psychologiques passés, tels que les souvenirs ou les rêves, n'existent pas ou plus, car ils ne sont pas conscients. Contrairement à cette idée répandue, Bergson tente de mettre en évidence que le fait de n'avoir pas conscience de ses états psychologiques ne signifie pas qu'ils n'existent pas et qu'ils n'ont pas d'effet sur le sujet.

Pour expliquer cette idée, il procède par analogie : ce n'est pas parce que je n'ai pas conscience de l'existence de la ville autour de moi en un instant précis que celle-ci n'existe pas. De la même façon, ce n'est pas parce que je n'ai pas une représentation consciente de mes souvenirs à un instant précis que ceux-ci n'ont pas d'existence.

C'est ainsi que Bergson distingue deux types de mémoire :

- La mémoire habitude : Il s'agit d'une mémoire fondée sur la répétition. Elle permet par exemple d'apprendre par cœur un poème ou une leçon.

- La mémoire pure : Il s'agit des souvenirs qui restent endormis dans notre conscience. Ils ne sont pas présents pour notre conscience, ce qui ne signifie pas qu'ils n'existent plus.

« Les souvenirs que ma mémoire conserve ainsi dans ses plus obscures profondeurs y sont à l'état de fantômes invisibles. »

Henri Bergson

L'Énergie spirituelle. Essais et conférences

Les souvenirs continuent donc d'exister dans le sujet malgré le fait qu'il n'en ait pas à tout moment une représentation consciente.

Il est possible de parler de représentations inconscientes dès lors que l'on comprend qu'il existe un certain nombre de contenus mentaux qui, tout en n'étant pas conscients à un moment précis, n'en continuent pas moins d'exister et d'avoir un effet sur le sujet. Ces représentations inconscientes peuvent resurgir à un instant précis du présent dès lors qu'il présente un intérêt pour une action à réaliser.

L'inconscient psychanalytique

La découverte de l'inconscient est une révolution psychanalytique que Freud va conceptualiser.

La révolution psychanalytique

L'invention de la psychanalyse est une révolution qui introduit une véritable rupture philosophique : le sujet n'est plus maître de lui-même puisqu'il est gouverné par un inconscient.

L'invention de la psychanalyse

À l'origine, Freud est un médecin qui se spécialise dans l'étude du système neurologique. Il cherche à soigner les névroses et va ainsi inventer la psychanalyse.

Les travaux qu'il présente sont d'abord conçus comme des hypothèses scientifiques, et plus particulièrement comme des outils cliniques destinés à soigner les névroses.

Dans les premiers travaux de Freud, la névrose est le résultat d'un conflit inconscient entre les pulsions inconscientes et les exigences morales, ou entre le désir et ses interdits. Elle est différente de la psychose, dont le malade n'a pas conscience, et qui se caractérise par une certaine perte de contact avec la réalité.

Si Freud est considéré comme le père de la psychanalyse, c'est parce qu'au cours de ses travaux sur les névroses, il en vient à forger l'hypothèse de l'existence d'un inconscient dans le psychisme humain. Formuler l'hypothèse de l'inconscient est pour lui à la fois une nécessité théorique, pour comprendre comment fonctionne le psychisme, et à la fois une nécessité pratique, puisqu'elle doit permettre de guérir des malades ne présentant pas de symptômes physiques expliquant leurs symptômes.

La rupture philosophique introduite par Freud

La formulation du concept d'inconscient est décisive pour la pensée philosophique du sujet : il est gouverné par un inconscient. Freud estime qu'il s'agit de la troisième blessure narcissique de l'humanité.

Le concept d'inconscient introduit l'idée que l'homme n'est pas transparent à lui-même. L'idée d'un homme gouverné par son inconscient psychique s'oppose à l'idée d'une suprématie de la conscience. En introduisant la vision d'un sujet décentré par rapport à lui-même à cause de ses pulsions inconscientes, Freud fait de la conscience une partie infime du psychisme humain.

« Le moi n'est pas maître dans sa propre maison. »

Sigmund Freud

Essais de psychanalyse appliquée

Freud introduit une vraie révolution en s'attaquant à la vision classique du sujet conçu comme entièrement conscient de lui-même, capable d'une totale maîtrise de ses passions.

C'est pourquoi Freud affirme que la théorie de l'inconscient est la troisième des trois grandes « blessures narcissiques » de l'humanité :

- La première a été introduite par Nicolas Copernic, qui a mis en évidence que la Terre n'était pas le centre de l'Univers.

- La seconde a été introduite par Charles Darwin qui a démontré que l'homme n'était pas le centre de la création.

- Finalement, Freud et la psychanalyse introduisent l'idée que l'homme n'est pas maître de sa propre conscience.

Le concept d'inconscient freudien

Le concept d'inconscient freudien repose d'abord sur une structure précise de l'appareil psychique. Freud explique comment l'inconscient se manifeste notamment dans les actes manqués ou les rêves. Il explique également comment l'être humain peut s'approprier son inconscient.

La structure de l'appareil psychique

L'inconscient freudien comprend tout ce à quoi le sujet ne pense pas et tout ce qu'il refoule. Freud propose deux divisions de l'appareil psychique pour expliquer sa théorie.

« Qu'une chose se passe dans ton âme ou que tu en sois de plus averti, voilà qui n'est pas la même chose. »

Ce n'est pas parce que le sujet ne perçoit pas ce qui se passe en lui que des choses n'existent pas à l'intérieur de lui.

La définition freudienne de l'inconscient n'inclut pas uniquement ces choses auxquelles le sujet ne pense pas. Pour lui, l'inconscient comprend aussi des pensées refoulées par l'esprit, non pas de manière volontaire, mais spontanée. L'inconscient, au sens freudien, est le produit du refoulement. Il s'agit en fait de pulsions et de désirs refoulés dans l'inconscient en raison de leur incompatibilité avec les exigences morales et sociales intériorisées par le sujet.

Pour rendre plus claire sa conception du psychisme humain, Freud propose une première division de l'appareil psychique, qu'il décrit comme une maison à trois étages :

- Le conscient est ce qui permet l'adaptation du sujet au réel.

- Le préconscient regroupe tout ce dont le sujet n'a momentanément pas conscience, bien qu'il puisse l'exprimer par le langage. Par exemple, un patient de Freud déclare : « j'ai rêvé d'une femme plus âgée, mais ce n'est pas ma mère ». Dans cet exemple, le patient parle réellement de sa mère, mais « déniant » cette interprétation, qui est juste. Il ne reconnaît que ce que sa conscience accepte. Le langage sert donc à la fois à parler de l'inconscient et à le censurer en conformité avec la morale de la conscience.

- L'inconscient , qui représente la plus grande part de l'appareil psychique, regroupe l'ensemble des désirs qui cherchent à rejoindre le préconscient mais qui sont refoulés, sous l'effet d'une censure morale interne au sujet.

À partir des résultats de ses nouveaux travaux, Freud propose bientôt une nouvelle division de l'appareil psychique :

- Le « ça » est le réseau inconscient des pulsions, entièrement régi par le principe de plaisir.

- Le « surmoi » est l'instance morale, également inconsciente, qui regroupe les normes sociales et familiales intériorisées par le sujet.

- Le « Moi » (qui représente la plus petite part de l'appareil psychique) est un médiateur, qui cherche à concilier les pulsions du « ça » avec les interdits du « surmoi ». De cette instance dépend l'équilibre psychique de la personne.

Les divisions de l'appareil psychique humain d'après Freud

Refoulement.

Le refoulement est un mécanisme psychique de défense consistant à mettre à distance, à reléguer dans l'inconscient un souvenir, un désir, une émotion qui entre en conflit avec la conscience. Le refoulement est un mécanisme inconscient : le sujet conscient ne sait pas qu'il refoule une pensée, celle-ci lui est donc inaccessible en dehors des diverses manifestations de son inconscient.

Les manifestations de l'inconscient

Freud va expliquer comment se manifeste l'inconscient : il cite les actes manqués, les rêves et certains symptômes. Pour Freud, les rêves sont particulièrement intéressants, leur interprétation permet de révéler un contenu latent qui est une manifestation de l'inconscient.

Le concept d'inconscient est au départ forgé afin de guérir des patients atteints d'importants troubles du comportement les handicapant dans leur vie quotidienne. Mais finalement, la structure de l'appareil psychique mise en évidence par Freud concerne tous les êtres humains. Ainsi, les pulsions inconscientes sont actives et tentent en permanence de se satisfaire chez nous tous.

Elles se manifestent sous des formes déguisées, afin de tromper la vigilance de la conscience. Les actes manqués (erreurs, oublis, lapsus), les rêves, ainsi que certains symptômes pathologiques tels que les phobies ou troubles de la parole, sont autant de manifestations de l'inconscient. Freud recense d'ailleurs ces manifestations dans son ouvrage Psychopathologie de la vie quotidienne .

Parmi ces différentes manifestations de l'inconscient, les rêves jouent un rôle majeur : remplis de symboles qui doivent être interprétés, leur analyse constitue pour Freud « la voie d'accès royale à l'inconscient ». Pour Freud, le rêve est en effet la réalisation imaginaire de désirs refoulés, et il doit être analysé en fonction de son double contenu :

- Le contenu « manifeste » : C'est le récit que l'on peut faire consciemment d'un rêve.

- Le contenu « latent » : C'est la signification réelle du rêve du point de vue de l'inconscient.

L'interprétation du rêve consiste, à partir du contenu manifeste, à essayer de remonter au contenu latent. L'interprétation des rêves est une activité très difficile, dans la mesure où les significations dépendent de chaque individu, de son histoire et de ses désirs. C'est la raison pour laquelle il n'existe pas une méthode valant absolument pour expliquer les rêves : le rêve ne peut se comprendre que rapporté par celui qui l'a fait et interprété selon son histoire personnelle.

L'appropriation par le sujet de son inconscient

La découverte de l'inconscient met en évidence le fait que l'homme n'est pas entièrement maître de lui-même, de ses pensées et de ses actions. Néanmoins, cette réduction du pouvoir qu'il a sur lui-même ne doit pas être pensée comme une fatalité : l'inconscient et ses manifestations peuvent faire l'objet d'une appropriation par le sujet. C'est l'enjeu de la cure psychanalytique.

« Là où était le Ça, le Moi doit advenir. »

Nouvelles conférences sur la psychanalyse

Le but de la cure psychanalytique, pour le patient, est d'être à nouveau capable de vivre normalement, en faisant advenir à la conscience les mécanismes inconscients qui jouent comme autant de blocages.

La cure psychanalytique a pour but, grâce à un travail sur les diverses manifestations de l'inconscient d'un patient éclairé par son histoire personnelle, d'aider celui-ci à vivre sans être empêché par des souffrances passées, ou par des symptômes dont les causes étaient inconscientes. Cette cure repose largement sur l'usage de la parole, et notamment sur la libre association d'idées. Il s'agit pour le sujet de conquérir un pouvoir sur cette partie de son psychisme qui lui échappe.

Parallèlement à la cure psychanalytique, Freud évoque aussi le mécanisme de sublimation, mécanisme par lequel un individu parvient à exprimer positivement ses pulsions, empêchant ainsi qu'elles soient à l'origine de pathologies. C'est en particulier ce qui se passe dans l'exercice d'activités telles que l'art, la littérature ou bien encore la recherche scientifique.

Les critiques adressées au concept d'inconscient

Les critiques adressées au concept d'inconscient sont nombreuses : Karl Popper reproche ainsi à la théorie de Freud de ne pas être scientifique, tandis qu'Alain et Jean-Paul Sartre lui reprochent de ne pas être morale.

Le concept d'inconscient n'est pas scientifique

Le caractère scientifique de la théorie de Freud a été remis en cause. Pour Freud, la psychanalyse constitue une science à part entière : elle est supposée avoir le même degré de scientificité que les autres sciences de la nature. Mais Karl Popper va remettre en question cette idée en évoquant le critère de falsifiabilité.

La psychanalyse s'appuie sur la biologie, et Freud va jusqu'à écrire que la biologie englobera un jour la psychanalyse, ce qui souligne qu'il pense effectivement que la psychanalyse est bien scientifique.

Cette approche n'est pas celle de la très grande majorité des psychanalystes, qui pensent que la psychanalyse, sans être exactement une science, est pourtant autonome. La psychanalyse est une pratique liée à la parole et non, comme la biologie et la médecine, au corps.

Pour Freud, les observations et les analyses des cas cliniques viennent prouver son hypothèse de l'existence de l'inconscient. C'est justement ce critère de scientificité de la psychanalyse que le philosophe des sciences Karl Popper remet en question.

En effet, selon lui, une théorie n'est scientifique que s'il est possible d'énoncer les conditions dans lesquelles elle serait fausse : c'est le critère de falsifiabilité. Autrement dit, une théorie n'est scientifique que dans la mesure où l'observation ou l'expérience peuvent théoriquement la réfuter. Or, il est impossible de tester expérimentalement la psychanalyse, où tout semble être interprétation, à commencer par le rêve que Freud considère comme « la voie royale d'accès à l'inconscient ».

Aucun type d'expérience ne permet de penser une réfutation possible de l'interprétation, qui est ainsi « trop vraie pour être scientifique » d'après le critère de Popper.

« Quant aux deux théories psychanalytiques, elles relèvent d'une tout autre catégorie. Elles sont purement et simplement impossibles à tester comme à réfuter. Il n'existe aucun comportement humain qui puisse les contredire. […] Certes, les théories psychanalytiques étudient certains faits, mais elles le font à la manière des mythes. Elles contiennent des indications psychologiques fort intéressantes, mais sous une forme qui ne permet pas de les tester. »

Karl Popper

Conjectures et réfutations : la croissance du savoir scientifique

Popper ne rejette donc pas la psychanalyse en tant que telle, puisqu'il reconnaît sa forte valeur explicative des comportements humains. Néanmoins, il refuse qu'on lui octroie le statut de science en raison de son caractère non falsifiable.

Le concept d'inconscient n'est pas moral

La contestation la plus directe des théories de l'inconscient de Freud vient probablement du philosophe Alain, qui estime que le concept d'inconscient freudien n'est pas moral puisqu'il retire à l'homme sa responsabilité. Jean-Paul Sartre juge également que l'inconscient dédouane l'homme de sa responsabilité morale.

En effet, Alain adresse deux reproches majeurs à la théorie de l'inconscient, et notamment aux dérives auxquelles donne lieu cette théorie. D'une part, pour lui, il semble absurde d'affirmer l'existence de pensées auxquelles on ne pense pas : toute pensée requiert un sujet qui les pense. De ce point de vue, l'inconscient est une invention, à la manière d'un personnage mythique. D'autre part, Alain souligne que dire du sujet qu'il n'est pas la source de ses pensées, qu'un autre pense en lui (l'inconscient), c'est lui ôter toute responsabilité quant à ses actes. C'est ce qui, pour Alain, est inacceptable.

« Il faut éviter ici plusieurs erreurs que fonde le terme d' inconscient. La plus grave de ces erreurs est de croire que l'inconscient est un autre Moi ; un Moi qui a ses préjugés, ses passions et ses ruses ; une sorte de mauvais ange, diabolique conseiller. Contre quoi il faut comprendre qu'il n'y a point de pensées en nous sinon par l'unique sujet, Je, cette remarque est d'ordre moral. »

Éléments de philosophie

Accepter l'hypothèse de l'inconscient, compris comme l'existence dans un sujet d'une instance qui lui est étrangère et prend des décisions à sa place, constitue une faute morale. En effet, cela revient à se dégager de la responsabilité de ses actions et de ses pensées.

Jean-Paul Sartre reprendra cette critique morale de l'inconscient tout en la radicalisant. Pour comprendre cette critique, il faut prendre en compte l'idée majeure de Sartre selon laquelle l'homme est condamné à être libre.

Pour Sartre, ce qui définit l'homme, c'est d'abord le fait d'exister. Il n'y a donc pas d'autre nature humaine que le fait d'exister et de pouvoir librement choisir sa vie. L'existence est donc première par rapport à l'essence, c'est-à-dire à la nature de l'homme, qui n'est que le résultat de ce qu'il fait de sa vie. De ce point de vue, la liberté humaine est totale et inaliénable, mais elle comprend des conséquences inévitables, à commencer par la responsabilité.

C'est en raison de cette entière liberté de l'homme que l'hypothèse d'un inconscient psychique ne peut être acceptée par Jean-Paul Sartre : l'homme ne se définit pas par son essence ni par un inconscient ni par des déterminismes ni par un destin ou une volonté divine, mais uniquement par son existence. L'homme est responsable de chacun de ses actes et de chacune de ses pensées : il ne peut pas invoquer, à titre d'excuse, un inconscient qui déciderait à sa place. Affirmer l'existence de l'inconscient revient à faire preuve de ce que Sartre nomme « mauvaise foi », car cela permet de se dédouaner de sa responsabilité morale. L'individu qui invoque l'inconscient tente ainsi de se cacher derrière autre chose, afin de ne pas assumer les conséquences de ses choix.

Peut-on connaître l'inconscient ?

Corrigé complet.

Tout le monde a effectué des actes sans en avoir conscience. Ces actes sont effectués sous l’effet de l’inconscient. Est-on capable d’avoir une notion plus ou moins précise de l’inconscient qui nous fait produire ces actes sans que nous n’en ayons conscience? Est-il possible de percevoir la nature, la constitution et les manifestations de l’inconscient de manière précise ? Après avoir vu la structure de l’inconscient, nous verrons comment ces mystères sont le propre de l’inconscient.

I. On peut connaître en partie l'inconscient par sa nature

Avant Freud, certains philosophes avaient déjà montré que la représentation cartésienne du psychisme humain était insuffisante. Pour Descartes, l'esprit s'identifiait avec la conscience, avec la pensée claire et distincte. On pouvait avoir accès, par la conscience, à tout ce qui se passe en nous, sans possibilité d'erreur (cf. fait que le malin génie ne pouvait nous tromper concernant tout ce qui se passe dans notre esprit). Dès le 17e, un contemporain de Descartes, Leibniz, a répondu à Descartes que cette conception du psychisme humain n'est pas valide, et est insuffisante. Pour Leibniz, contrairement à Descartes, on ne peut pas rendre compte du psychisme, et même du comportement en général, sans reconnaître l'existence de pensées inconscientes. Sa thèse va être que l'on n'a pas accès (ou conscience de) à tout ce qui se passe en nous. La pensée n'est pas toujours pensée consciente: nous pensons toujours mais nous n'avons pas conscience de toutes nos pensées.

Dans le texte Nouveaux Essais, Préface, pp.41-42, Les petites perceptions , Leibniz insiste sur ce point : il y a à tout moment une infinité de perceptions en nous, mais, sans aperception ou réflexion ; il y a des changements dans notre âme, dont nous ne nous apercevons pas. Leibniz soutient donc qu'il existe deux sortes de perceptions dans notre esprit. En effet je peux entendre un son sans m'en apercevoir, sans savoir que je l'entends. Cela nous montre la nécessité de reconnaître l'existence de pensées ou perceptions inconscientes, qui ne laissent pas de faire toujours leur effet sur nous, mais qui ne sont aperçues (consciemment) qu'à un certain moment. La conscience émerge de l'inconscient : on voit bien qu'il y a ici un passage graduel de l'inconscience à la conscience. On passe donc à la conscience à partir d'éléments inconscients. On connaît donc l’inconscient, mais également sa structure.