L'art - dissertations de philosophie

- La culture dénature-t-elle l'homme ?

- La culture fait-elle l’homme ?

- La culture nous permet-elle d'échapper à la barbarie ?

- La culture nous rend-elle plus humains ?

- L'art a t-il pour seule fonction de nous plonger dans l'imaginaire ?

- L'art est-il moins nécessaire que la science ?

- L'art fait-il réfléchir ou fait-il rêver ?

- L'artiste doit-il chercher à rendre compte de la réalité ?

- L'artiste est-il maître de son œuvre ?

- L'art modifie-t-il notre rapport à la réalité ?

- L'art peut il se passer de règles ?

- Le plaisir est-il l'origine et la fin de l'art ?

- Les artistes nous aident-ils à être libres ?

- Les artistes sont-ils utiles ?

- Les œuvres d'art éduquent-elles notre perception ?

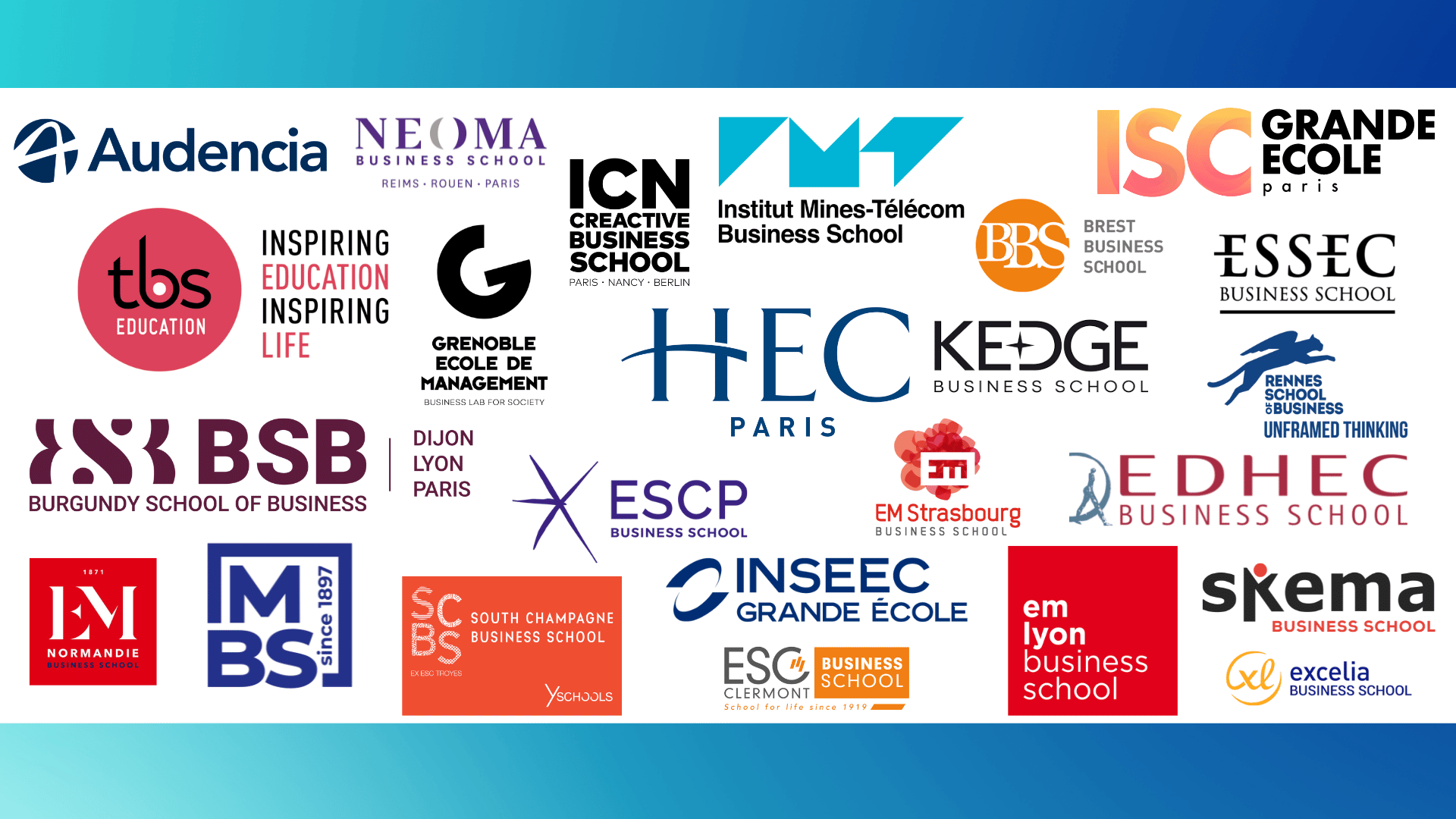

plans philo à télécharger pour préparer examens & concours > tous nos plans

La culture > L'art

voir un extrait gratuit | voir les sujets traités | plans de dissertations | plans de commentaires

Liste des sujets traités

Commentaires disponibles

Votre sujet n'est pas dans la liste ? Obtenez en moins de 72h : - problématique entièrement rédigée - un plan détaillé rédigé complet, avec parties et sous-parties - la possibilité de questionner le professeur sur le plan proposé Prestation personnalisée réalisée par un professeur agrégé de philo

Exemple de sujet : L’art nous détourne-t-il de la réalité ?

Le problème consiste ici à remarquer que le statut de l’art est ambigu. L’art procède initialement d’un travail technique qui a pour but de produire une représentation esthétique, c’est-à-dire une oeuvre qui se montre. Mais, pour autant une oeuvre d’art n’est jamais totalement autonome dans le sens où elle représente toujours quelque chose, que cette chose soit une réalité physique (un objet du monde par exemple) ou une idée abstraite qui décide l’auteur de l’oeuvre à la créer. L’art est donc une forme de langage qui n’est pas vraiment autonome, mais qui re-présente ce qui a déjà été présenté. En ce sens, si une oeuvre traduit ce qu’un auteur, un artiste a cherché à y montrer, l’oeuvre d’art n’est jamais vraiment elle-même sans pouvoir non plus être autre chose qu’elle-même, sans pouvoir se substituer à ce qu’elle montre ou décrit. Se poser la question du rapport de l’art à la réalité traduit ce paradoxe puisqu’il semble que l’art est à la fois une production autonome qui a une existence esthétique propre et une illusion qui ment sur elle-même et se fait passer pour une réalité qu’elle n’est pas et dont elle détourne.... [voir le corrigé complet]

“L’art nous apprend-il quelque chose ?” Découvrez le corrigé !

Les sujets du bac philo 2023 sont tombés ! Retrouvez dans cet article les sujets de dissertation et d’explication de texte qui ont été donnés, mercredi matin.

La première dissertation proposée aux élèves de terminale en filière technologique était : « L’art nous apprend-il quelque chose ? »

Mathias Roux , professeur de philosophie, vous propose son corrigé.

Expresso : les parcours interactifs

Joie d’aimer, joie de vivre

Sur le même sujet, corrigés du bac philo – filière technologique : “l’art nous apprend-t-il quelque chose ”.

L’artiste cherche-t-il à délivrer un savoir lorsqu’il crée une œuvre ? N’a-t-il pas plutôt pour vocation de donner à voir quelque chose de…

Corrigés du bac philo – filière technologique : extrait de l’“Encyclopédie”, de Denis Diderot

Dans ce texte de Denis Diderot, extrait de l’Encyclopédie qu’il a co-écrite avec d’Alembert, l’auteur explique à quelles conditions un témoignage…

L’art désigne un ensemble de procédés visant un résultat pratique. Mais cette notion doit être vite distinguée de son acception technique au profit de son sens esthétique. L’art de l’ingénieur n’est pas celui de l’artiste qui s’adonne…

“Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ?” Découvrez le corrigé !

Les sujets du bac philo 2022 sont tombés ! Retrouvez dans cet article les sujets de dissertation et d’explication de texte qui sont tombés, mercredi matin…

Sujets du bac philo 2023 : découvrez les intitulés et les corrigés

Les sujets du bac philo 2023 sont tombés ! Dans chaque filière, générale et technologique, les élèves avaient le choix entre trois sujets, deux dissertations…

“Revient-il à l’État de décider de ce qui est juste ?” Découvrez le corrigé !

Les sujets du bac philo 2022 sont tombés ! Retrouvez dans cet article les sujets de dissertation et d’explication de texte qui sont tombés, mercredi…

Explication de texte : Cournot, “Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique”. Découvrez le corrigé !

Les sujets du bac philo 2022 sont tombés ! Retrouvez dans cet article les sujets de dissertation et d’explication de texte qui sont tombés, mercredi matin…

"Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens ?" Découvrez le corrigé !

Consulter le journal

Bac philo 2022 : corrigé du sujet « Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ? »

Evelyne Oléon, professeure agrégée de philosophie, propose un corrigé d’un des sujets de l’épreuve de philosophie du baccalauréat général 2022.

Par Service Campus

Temps de Lecture 3 min.

- Ajouter à vos sélections Ajouter à vos sélections

- Partager sur Twitter

- Partager sur Messenger

- Partager sur Facebook

- Envoyer par e-mail

- Partager sur Linkedin

- Copier le lien

Ce mercredi 15 juin, les élèves de terminale générale passent l’épreuve de philosophie du baccalauréat. Voici le corrigé d’un des deux sujets de dissertation proposés, réalisé par la professeure de philosophie Evelyne Oléon.

« Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ? »

Analyse – problématisation :

L’expression, au pluriel, « pratiques artistiques » renvoie aux différentes formes d’art envisagées du point de vue du faire : production, création. C’est le travail du sculpteur qui transforme la matière pour lui donner une forme, du musicien qui travaille la matière sonore, du cinéaste qui prend et monte des prises de vues, du romancier. Le sujet insiste sur la diversité de ces pratiques mais invite à les penser aussi dans ce qu’elles ont en commun.

Peuvent-elles transformer le monde ? Ont-elles un pouvoir d’action, de modification sur le monde ? Sont-elles dotées d’une efficience, voire d’une efficacité ? Il faudra les penser par rapport à d’autres pratiques auxquelles on reconnaît un pouvoir de modification. La technique transforme la nature, l’action politique transforme la vie des hommes. Les pratiques artistiques ont-elles un effet sur le monde ? L’art nous semble souvent relever de l’imaginaire et non du réel, ouvrir un espace spirituel de contemplation mais non d’action. Les pratiques artistiques n’interprètent-elles pas le monde plutôt que de le transformer ?

Enfin la question interroge le rapport au monde. Le monde ce n’est pas seulement la nature, le réel mais le monde ambiant, ce que les hommes ont en commun, ce qu’ils habitent ensemble, en tant qu’hommes.

Les pratiques artistiques ont-elles le pouvoir de transformer le monde ? Est-il d’ailleurs souhaitable qu’elles cherchent à le faire ? Quel rapport peut-on établir entre cette transformation du monde, si elle est pensable, et celles engagées par d’autres pratiques comme la pratique politique par exemple. Y a-t-il une manière propre à l’art de transformer le monde des hommes ?

1/Les pratiques artistiques ne transforment pas le monde et il n’est peut-être pas souhaitable qu’elles le fassent

A – Les différentes pratiques artistiques transforment la matière en l’informant, en faisant émerger d’autres possibilités à partir du donné naturel (de nouveaux sons ; de nouvelles formes), mais ne transforment pas le monde en lui-même. Les objets esthétiques sont d’abord des objets imaginaires. Ils constituent une interprétation du monde et non une transformation réelle (un paysage interprète le monde mais ne le modifie pas). L’œuvre d’art est un monde, elle ne transforme pas le monde. C’est ce qui distingue les pratiques artistiques de la technique. L’art se sert des techniques mais les met au service de l’imaginaire alors que le technicien vise à transformer concrètement la nature.

B – Les limites de l’art engagé qui voulait changer le monde, transformer la vie des hommes mais qui perd, se faisant, la gratuité du processus créatif en se pliant à l’idéologie, confondant pratiques artistiques et pratiques politiques. Vouloir changer le monde par l’art, c’est souvent mettre les révolutions esthétiques au service des révolutions politiques – exemple : les constructivistes russes, les futuristes italiens.

2/Les pratiques artistiques ne transforment pas le monde mais notre regard sur le monde

A – Si les pratiques artistiques ne transforment pas le monde, elles peuvent changer notre façon de le voir. Les arts donnent à voir, à percevoir. Il s’agit de changer non pas la vie concrète de la société mais d’opérer une révolution spirituelle. Non pas de « transformer le monde » , comme le dit Marx de la praxis révolutionnaire, mais de « changer la vie » , selon les vœux de Rimbaud.

B – L’art donne à voir – comme le dit Alberti à propos de la perspective à la Renaissance : « Le tableau est une fenêtre sur le monde. » Pour Proust, le peintre opère le regard, donne de nouveaux yeux pour voir le monde. Il réalise, pour notre perception, une catastrophe géologique, un vrai tremblement de terre, renversant des anciens modèles, en créant de nouveaux.

3/Cette transformation esthétique n’est-elle pas aussi une transformation du monde, une transformation spécifique aux pratiques artistiques ?

A – Les changements introduits par les pratiques artistiques ne sauraient se limiter au seul « monde de l’art ». Les pratiques artistiques ont souvent des effets décisifs sur la vie sociale, que l’on pense à la photographie, au cinéma, au rôle qu’ils ont joué dans l’histoire du XX e siècle, révolutionnant le rapport à la trace, à la mémoire, à la manière de faire de l’histoire.

B – Les transformations introduites par l’art ne sont pas seulement celles du regard. Cela est patent avec les pratiques artistiques du XX e siècle, qui agissent directement sur le réel et non sur notre perception du réel : le land art , c’est l’art qui fait le paysage et ne se contente pas de le représenter. Le body art , c’est l’art qui modifie le corps et non notre représentation du corps comme le fait le nu.

Mais les transformations que les pratiques artistiques introduisent sont des transformations spécifiques que l’on ne saurait confondre avec celles introduites par la science, la technique, la politique. Il s’agit de transformations lentes, peu prévisibles, sans mainmise de la volonté, se gardant des idéologies et du désir de pouvoir, se gardant même sans doute de tout projet de transformation du monde.

Conclusion : même s’il convient de penser la spécificité des pratiques artistiques, de leur impact possible sur le monde, même s’il convient de les distinguer de toute autre pratique, les pratiques artistiques contribuent bien à « changer la vie » selon l’expression de Rimbaud, et à faire des mondes.

Service Campus

Le Monde Mémorable

Le génie Chaplin

Personnalités, événements historiques, société… Testez votre culture générale

La fabrique de la loi

Boostez votre mémoire en 10 minutes par jour

Offrir Mémorable

Un cadeau ludique, intelligent et utile chaque jour

Culture générale

Approfondissez vos savoirs grâce à la richesse éditoriale du Monde

Mémorisation

Ancrez durablement vos acquis grâce aux révisions

Découvrez nos offres d’abonnements

Lecture du Monde en cours sur un autre appareil.

Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil à la fois

Ce message s’affichera sur l’autre appareil.

Parce qu’une autre personne (ou vous) est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil.

Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil à la fois (ordinateur, téléphone ou tablette).

Comment ne plus voir ce message ?

En cliquant sur « Continuer à lire ici » et en vous assurant que vous êtes la seule personne à consulter Le Monde avec ce compte.

Que se passera-t-il si vous continuez à lire ici ?

Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connecté avec ce compte.

Y a-t-il d’autres limites ?

Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant à des moments différents.

Vous ignorez qui est l’autre personne ?

Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe .

Lecture restreinte

Votre abonnement n’autorise pas la lecture de cet article

Pour plus d’informations, merci de contacter notre service commercial.

Évitez les fautes dans vos écrits académiques

Évitez le plagiat gratuitement, faire une bibliographie gratuitement.

- Dissertation

Exemple de dissertation de philosophie

Publié le 26 novembre 2018 par Justine Debret . Mis à jour le 7 décembre 2020.

Voici des exemples complets pour une bonne dissertation de philosophie (niveau Bac).

Vous pouvez les utiliser pour étudier la structure du plan d’une dissertation de philosophie , ainsi que la méthode utilisée.

Conseil Avant de rendre votre dissertation de philosophie, relisez et corrigez les fautes. Elles comptent dans votre note finale.

Table des matières

Exemple de dissertation de philosophie sur le travail (1), exemple de dissertation de philosophie sur le concept de liberté (2), exemple de dissertation de philosophie sur l’art (3).

Sujet de la dissertation de philosophie : « Le travail n’est-il qu’une contrainte ? ».

Il s’agit d’une dissertation de philosophie qui porte sur le concept de « travail » et qui le questionne avec la problématique « est-ce que l’Homme est contraint ou obligé de travailler ? ».

Télécharger l’exemple de dissertation de philosophie

Corriger des documents en 5 minutes

Trouvez rapidement et facilement les fautes d'orthographe, de grammaire et de ponctuation dans vos textes.

- Correction d'un document en 5 minutes

- Appliquer les modifications en 1 clic

- Corriger des documents pendant 30 jours

Essayez le correcteur IA

Sujet de la dissertation de philosophie : « Etre libre, est-ce faire ce que l’on veut ? ».

Cette dissertation de philosophie sur la liberté interroge la nature de l’Homme. La problématique de la dissertation est « l’’Homme est-il un être libre capable de faire des choix rationnels ou est-il esclave de lui-même et de ses désirs ? ».

Sujet de la dissertation de philosophie : « En quoi peut-on dire que l’objet ordinaire diffère de l’oeuvre d’art ? ».

Cette dissertation sur l’art et la technique se demande si l’on peut désigner la création artistique comme l’autre de la production technique ou si ces deux mécanismes se distinguent ?

Citer cet article de Scribbr

Si vous souhaitez citer cette source, vous pouvez la copier/coller ou cliquer sur le bouton “Citez cet article” pour l’ajouter automatiquement à notre Générateur de sources gratuit.

Debret, J. (2020, 07 décembre). Exemple de dissertation de philosophie. Scribbr. Consulté le 23 mai 2024, de https://www.scribbr.fr/dissertation-fr/exemple-dissertation-philosophie/

Cet article est-il utile ?

Justine Debret

D'autres étudiants ont aussi consulté..., exemple de dissertation juridique, la méthode de la dissertation de philosophie , plan d'une dissertation de philosophie.

Aide en philo

- Corrigé de dissert

- Dossiers / Cours

- Liste de sujets

- Votre correction

- BAC de philo

- Fonctionnement

- Nos certificats

- Infos presse

- MaPhilo recrute

Sujets de philosophie sur L'art

Liste des sujets corrigés les plus demandés :.

Dissertations corrigés de philosophie pour le lycée

L’art nous détourne-t-il de la réalité ?

I. Définition et rôle de l’art dans la perception de la réalité

L’art, dans son sens le plus large, est une activité humaine qui vise à susciter une émotion, une réflexion ou une prise de conscience chez l’observateur. Il peut prendre de nombreuses formes, de la peinture à la sculpture, en passant par la musique, la littérature, le cinéma, le théâtre, etc. L’art est donc un moyen d’expression, un langage qui permet de communiquer des idées, des sentiments, des visions du monde.

L’art a un rôle fondamental dans notre perception de la réalité. Il nous permet de voir le monde sous un angle différent, de le comprendre et de l’interpréter. Comme le disait Picasso : « L’art est un mensonge qui nous permet de comprendre la vérité ». En d’autres termes, l’art peut déformer la réalité pour mieux la révéler, pour mettre en lumière des aspects que nous ne percevons pas dans notre quotidien.

Cependant, l’art n’est pas seulement un miroir de la réalité, il est aussi un créateur de réalités. Il peut nous faire voir des choses qui n’existent pas, nous faire imaginer des mondes différents, nous faire rêver. Il peut aussi nous faire réfléchir sur notre propre réalité, sur notre place dans le monde, sur nos valeurs et nos croyances.

II. L’art comme moyen d’évasion et de distorsion de la réalité

L’art peut être vu comme un moyen d’évasion, une porte ouverte sur d’autres mondes, d’autres réalités. Il peut nous permettre de nous évader de notre quotidien, de nos problèmes, de nos soucis. Comme le disait Baudelaire : « La vraie vie est ailleurs ». L’art peut nous transporter ailleurs, nous faire rêver, nous faire oublier la réalité.

Mais l’art peut aussi distordre la réalité, la déformer, la transformer. Il peut nous montrer une réalité idéalisée, embellie, ou au contraire une réalité sombre, tragique, dérangeante. Il peut nous faire voir le monde sous un angle différent, nous faire percevoir des choses que nous ne voyons pas dans notre quotidien.

Cependant, cette distorsion de la réalité n’est pas nécessairement négative. Elle peut nous permettre de voir la réalité sous un autre angle, de la comprendre et de l’interpréter différemment. Elle peut aussi nous permettre de prendre du recul, de réfléchir, de questionner notre propre réalité.

III. L’art comme outil de révélation et de critique de la réalité

L’art n’est pas seulement un moyen d’évasion ou de distorsion de la réalité, il est aussi un outil de révélation et de critique de la réalité. Il peut nous faire prendre conscience de certaines réalités, nous faire réfléchir, nous faire questionner notre propre réalité.

Comme le disait Brecht : « L’art n’est pas un miroir pour refléter la réalité, mais un marteau pour la façonner ». L’art peut donc être un outil de transformation de la réalité, un moyen de critiquer, de dénoncer, de remettre en question.

L’art peut aussi être un moyen de résistance, de contestation, de revendication. Il peut être un moyen de dénoncer des injustices, de lutter contre des oppressions, de revendiquer des droits. Il peut être un moyen de faire entendre des voix qui sont souvent ignorées ou marginalisées.

IV. Réconciliation de l’art et de la réalité : une perspective dialectique

L’art et la réalité ne sont pas nécessairement en opposition, ils peuvent être en dialogue, en interaction. L’art peut être un moyen de comprendre la réalité, de l’interpréter, de la transformer. Il peut être un moyen de révéler la réalité, de la critiquer, de la questionner.

Comme le disait Hegel : « L’art est la manifestation sensible de l’idée ». L’art peut donc être un moyen de donner forme à des idées, à des pensées, à des visions du monde. Il peut être un moyen de donner une forme concrète à des concepts abstraits, à des idées complexes.

En conclusion, l’art ne nous détourne pas nécessairement de la réalité, il peut au contraire nous permettre de la comprendre, de l’interpréter, de la transformer. Il peut être un moyen de révéler la réalité, de la critiquer, de la questionner. Il peut être un moyen de donner une forme concrète à des idées, à des pensées, à des visions du monde. Il peut être un moyen de donner une forme concrète à des concepts abstraits, à des idées complexes.

Autres dissertations à découvrir :

- Dissertations

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Commentaire *

Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.

philofrançais.fr

"passe ton bac d'abord ", l’art.

Remue-neurones …

Pourquoi des artistes? Pourquoi l’art ? L’art sert-il à quelque chose ? A quoi reconnait-on une oeuvre d’art ? Le Beau est-il toujours la finalité de l’art ? L’art nous détourne-t-il de la réalité ? Pour avoir du goût, faut-il être cultivé ? L’art est-il une illusion ? L’œuvre d’art est-elle une preuve de la liberté ? L’art est-il une forme de langage ? L’art est-il affranchi de toute règle morale ? L’art a-t-il une spécificité par rapport aux autres domaines de l’activité humaine ? L’art dépend-il de règles ou d’un génie créateur ? « Quand y a-t-il art ? »

QUELQUES DEFINITIONS

Art, artiste....

En latin « ars », désignait « l’habileté acquise par l’étude ou la pratique » . Le mot peut donc s’appliquer à toutes les activités humaines qui impliquent la maitrise d’un savoir faire codé : art de la guerre, art oratoire, art d’être ceci ou cela…

Jusqu’au XVIIIème, le nom de celui qui pratique les arts est artisan . (de l’italien artigiano .)

Ce n’est donc que depuis le XVIIIème siècle et parallèlement à l’apparition du mot « technique » que l’art est qualifié par le terme « beaux-arts . C’est donc au XVIIIème siècle que la distinction entre artiste et artisan commence à se faire.

Arts libéraux, Arts mécaniques...

Art et Technique

Dans le champ de l’art, le terme de technique recoupe au moins quatre définitions distinctes, il désigne :

- les matériaux employés dans la réalisation de l’objet exposé

- le savoir faire artisanal de l’artiste

- une simple manière de procéder, qui ne suppose pas nécessairement l’acquisition d’un savoir-faire particulier. (certaines techniques compromettent la spontanéité d’un geste ou entravent les possibilités de découvertes accidentelles).

- Enfin, renvoyant aux productions industrielles, la technique désigne l’ensemble des machines

Petit rappel sur l’histoire de l’art ….

QU'EST-CE QUE L 'ART ?

L’oeuvre d’art est un objet paradoxal puisqu’il est à la fois “inutile” dans la mesure où il n’a pas d’utilité vitale ( Du moins en apparence) et en même temps, il n’y a pas de société humaine sans art. Il y a donc un paradoxe : inutile et en même temps essentiel à l’homme.

Comment alors définir ce qu’est une oeuvre d’art ? D’autant qu’en fonction des époques, la définition peut varier. Au XXI° siècle la question n’est plus tout à fait la même qu’au XVII° ou XVIII°… Aujourd’hui, l’art ne cherche plus le “Beau” , n’est plus soumis à des règles strictes comme il l’était par exemple à l’âge classique. La question que l’on pourra se poser alors sera : Quand y-a-t-il art ?

Emmanuel Kant

Emmanuel Kant (1724-1804) Philosophe allemand. La Critique de la faculté de juger s’intéresse, en particulier, au jugement de goût, dont l’objet est l’œuvre d’art.

En droit on ne devrait appeler art que la production par liberté, c’est-à-dire par un libre arbitre qui met la raison au fondement de ses actions. On se plaît à nommer une œuvre d’art le produit des abeilles (les gâteaux de cire régulièrement construits), mais ce n’est qu’en raison d’une analogie avec l’art ; en effet, dès que l’on songe que les abeilles ne fondent leur travail sur aucune réflexion proprement rationnelle, on déclare aussitôt qu’il s’agit d’un produit de leur nature (de l’instinct), et c’est seulement à leur créateur qu’on l’attribue en tant qu’art.

Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger (1750)

Pour qu’il y ait « art », il faut qu’il y ait intention. Les abeilles n’ont pas une intention. Elles fabriquent ce que pour quoi elles sont programmées. Elles ne savent rien faire d’autre. . C’est une activité innée et non une manifestation de l’esprit. Pour Kant, on ne peut donc « appeler art » que la production par liberté ».

Alain : L’art déborde les règles...

Alain (Émile Chartier, 1868-1951), dans Système des Beaux-Arts, montre qu’il n’y a pas de commune mesure entre la façon de procéder de l’artisan, maître des règles qui le rendent compétent dans son métier, et la manière de créer de l’artiste dont l’activité (en tant qu’elle est proprement artistique) ne se soumet à aucune règle préalable.

Il reste à dire en quoi l’artiste diffère de l’artisan. Toutes les fois que l’idée précède et règle l’exécution, c’est industrie. Et encore est-il vrai que l’oeuvre souvent, même dans l’industrie, redresse l’idée en ce sens que l’artisan trouve mieux qu’il n’avait pensé dès qu’il essaie ; en cela il est artiste, mais par éclairs. Toujours est-il que la représentation d’une idée dans une chose, je dis même d’une idée bien définie comme le dessin d’une maison, est une oeuvre mécanique seulement, en ce sens qu’une machine bien réglée d’abord ferait l’oeuvre à mille exemplaires. Pensons maintenant au travail du peintre de portrait ; il est clair qu’il ne peut avoir le projet de toutes les couleurs qu’il emploiera à l’oeuvre qu’il commence ; l’idée lui vient à mesure qu’il fait ; il serait même rigoureux de dire que l’idée lui vient ensuite, comme au spectateur, et qu’il est spectateur aussi de son oeuvre en train de naître. Et c’est là le propre de l’artiste. Il faut que le génie ait la grâce de la nature et s’étonne lui-même.

Un beau vers n’est pas d’abord en projet, et ensuite fait ; mais il se montre beau au poète ; et la belle statue se montre belle au sculpteur à mesure qu’il la fait ; et le portrait naît sous le pinceau. […] Ainsi la règle du Beau n’apparaît que dans l’oeuvre et y reste prise, en sorte qu’elle ne peut servir jamais, d’aucune manière, à faire une autre oeuvre.

Alain, Système des Beaux-Arts , (1920), Livre I, Chap. VII

La spécificité de la création artistique tient au débordement des règles par l’artiste. C’est par ce dépassement des règles que l’œuvre d’art prend forme au fur et à mesure, sous la main de l’artiste. Aucune règle ne préside, à l’avance, à l’apparition du beau. Alain montre ici que l’artiste ne possède pas une idée déterminée de l’œuvre qu’il réalise. C’est en réalisant son œuvre que la règle qui la détermine est rendue manifeste. C’est donc bien cette absence préalable d’idée et de règle qui présiderait à la réalisation d’une œuvre qui caractérise l’art. C’est pourquoi l’œuvre d’art est toujours singulière, là où, à l’inverse, l’œuvre technique, suivant un procédé de réalisation prédéfini, peut être reproduite à l’infini. L’œuvre d’art est caractérisée par la non-reproductibilité en raison du fait que la création artistique déborde les règles (pas de règles préexistantes à l’œuvre qui suffisent à déterminer sa création). L’artiste n’est donc pas seulement un artisan car il ne fabrique pas seulement, il crée. Ce texte suppose reconnu que les artistes sont aussi et d’abord des artisans : ils ont à apprendre les opérations nécessaires à la production d’oeuvres techniquement maîtrisées. Mais l’essentiel de la création artistique est ailleurs : il est, sinon dans l’oubli, du moins dans le débordement des règles, par quoi l’oeuvre prend forme au fur et à mesure qu’elle est produite tandis que l’artiste, spectateur de lui-même, donne corps à la beauté. Nulle règle ne préside, à l’avance, à l’apparition du beau qui devient ainsi, pour lui-même et de manière singulière, sa propre règle. Mais, l’absence de règles, préalables et suffisantes pour la création d’oeuvres d’art, peut être rapportée à l’absence de concept rigoureusement déterminé, dans l’esprit de l’artiste, de ce que devrait être le beau. Ne sachant pas quelle beauté il poursuit, l’artiste ne peut pas savoir non plus selon quelles règles il va l’atteindre. Il en va, semble-t-il, tout autrement pour la production technique : la fonction de l’objet qu’il y a à produire détermine de façon beaucoup plus serrée, dans l’esprit de l’artisan, le concept de cet objet ainsi que les règles à respecter pour sa production.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, (1770 - 1831)

Georg Wilhelm Friedrich Hegel , ( 1770 – 1831 ) philosophe allemand . Son œuvre, postérieure à celle de Kant a eu une influence décisive sur l’ensemble de la philosophie contemporaine .

En nous plaçant au point de vue du sens commun, nous avons à soumettre à l’examen les propositions suivantes 1° L’art n’est point un produit de la nature, mais de l’activité humaine ; 2° Il est essentiellement fait pour l’homme, et, comme il s’adresse aux sens, il emprunte plus ou moins au sensible ; 3° Il a son but en lui-même. […] A cette manière d’envisager l’art se rattachent plusieurs préjugés qu’il est nécessaire de réfuter. 1° Nous rencontrons d’abord cette opinion vulgaire que l’art s’apprend d’après des règles. Or ce que les préceptes peuvent communiquer se réduit à la partie extérieure, mécanique et technique de l’art ; la partie intérieure et vivante est le résultat de l’activité spontanée du génie de l’artiste . L’esprit, comme une force intelligente, tire de son propre fonds le riche trésor d’idées et de formes qu’il répand dans ses œuvres. Cependant il ne faut pas, pour éviter un préjugé, tomber dans un autre excès, dire que l’artiste n’a pas besoin d’avoir conscience de lui-même et de ce qu’il fait, parce qu’au moment où il crée il doit se trouver dans un état particulier de l’âme qui exclut la réflexion, savoir, l’inspiration. Sans doute, il y a dans le talent et le génie un élément qui ne relève que de la nature ; mais il a besoin d’être développé par la réflexion et l’expérience. En outre tous les arts ont un côté technique qui ne s’apprend que par le travail et l’habitude. L’artiste a besoin, pour n’être pas arrêté dans ses créations, de cette habileté qui le rend maître et le fait disposer à son gré des matériaux de l’art. […]

2° Une autre manière de voir non moins erronée au sujet de l’art considéré comme produit de l’activité humaine est relative à la place qui appartient aux œuvres de l’art comparées à celles de la nature. L’opinion vulgaire regarde les premières comme inférieures aux secondes, d’après ce principe que ce qui sort des mains de l’homme est inanimé, tandis que les productions de la nature sont organisées, vivantes à l’intérieur et dans toutes leurs parties. Dans les œuvres de l’art, la vie n’est qu’en apparence et à la surface ; le fond est toujours du bois, de la toile, de la pierre, des mots. Mais ce n’est pas cette réalité extérieure et matérielle qui constitue l’œuvre d’art ; son caractère essentiel, c’est d’être une création de l’esprit, d’appartenir au domaine de l’esprit, d’avoir reçu le baptême de l’esprit, en un mot, de ne représenter que ce qui a été conçu et exécuté sous l’inspiration et à la voix de l’esprit. Ce qui nous intéresse véritablement, c’est ce qui est réellement significatif dans un fait ou une circonstance, dans un caractère, dans le développement ou le dénouement d’une action. L’art le saisit et le fait ressortir d’une manière bien plus vive, plus pure et plus claire que cela ne peut se rencontrer dans les objets de la nature ou les faits de la vie réelle. Voilà pourquoi les créations de l’art sont plus élevées que les productions de la nature. Nulle existence réelle n’exprime l’idéal comme le fait l’art. En outre, sous le rapport de l’existence extérieure, l’esprit sait donner à ce qu’il tire de lui-même, à ses propres créations, une perpétuité, une durée que n’ont pas les êtres périssables de la nature. »

Hegel, Introduction aux leçons d’esthétique (traduction de Charles Bénard et Claire Margat),Le Intégrales de Philo, Nathan, p. 46-48.

Le beau artistique est plus beau que le beau de la Nature car il est le produit de la pensée, d’une pensée libre . Si les productions de l’esprit sont supérieures, c’est parce qu’elles sont l’expression de l’homme qui prend conscience de lui-même en se contemplant lui-même et en imprimant sa marque sur le monde. (voir exple de l’enfant qui fait des ronds dans l’eau). Tout homme agit sur le monde. Mais l’artiste est celui qui le spiritualise.

QU' EST-CE QU'UNE OEUVRE D' ART

Nelson goodman.

Le philosophe américain Nelson Goodman se demande ici dans quelle mesure n’importe quoi peut être considéré comme une oeuvre d’art:

« La littérature esthétique est encombrée de tentatives désespérées pour répondre à la question «Qu’est-ce que l’art ?» Cette question, souvent confondue sans espoir avec la question de l’évaluation en art «Qu’est-ce que l’art de qualité ?», s’aiguise dans le cas de l’art trouvé – la pierre ramassée sur la route et exposée au musée ; elle s’aggrave encore avec la promotion de l’art dit environnemental et conceptuel. Le pare-chocs d’une automobile accidentée dans une galerie d’art est-il une œuvre d’art ? Que dire de quelque chose qui ne serait pas même un objet, et ne serait pas montré dans une galerie ou un musée – par exemple, le creusement et le remplissage d’un trou dans Central Park 1 , comme le prescrit Oldenburg 2 ? Si ce sont des œuvres d’art, alors toutes les pierres des routes, tous les objets et événements, sont-ils des œuvres d’art ? Sinon, qu’est-ce qui distingue ce qui est une œuvre d’art de ce qui n’en est pas une ? Qu’un artiste l’appelle œuvre d’art ? Que ce soit exposé dans un musée ou une galerie ? Aucune de ces réponses n’emportent la conviction.

Je le remarquais au commencement de ce chapitre, une partie de l’embarras provient de ce qu’on pose une fausse question – on n’arrive pas à reconnaître qu’une chose puisse fonctionner comme œuvre d’art en certains moments et non en d’autres. Pour les cas cruciaux, la véritable question n’est pas «Quels objets sont (de façon permanente) des œuvres d’art ?» mais «Quand un objet fonctionne-t-il comme œuvre d’art ?» – ou plus brièvement, comme dans mon titre 3 , «Quand y a-t-il de l’art?».

Ma réponse : exactement de la même façon qu’un objet peut être un symbole – par exemple, un échantillon – à certains moments et dans certaines circonstances, de même un objet peut être une œuvre d’art en certains moments et non en d’autres. À vrai dire, un objet devient précisément une œuvre d’art parce que et pendant qu’il fonctionne d’une certaine façon comme symbole. Tant qu’elle est sur une route, la pierre n’est d’habitude pas une œuvre d’art, mais elle peut en devenir une quand elle est donnée à voir dans un musée d’art. Sur la route, elle n’accomplit en général aucune fonction symbolique. Au musée, elle exemplifie 4 certaines de ses propriétés – par exemple, les propriétés de forme, couleur, texture. Le creusement et remplissage d’un trou fonctionne comme œuvre dans la mesure où notre attention est dirigée vers lui en tant que symbole exemplifiant. D’un autre côté, un tableau de Rembrandt cesserait de fonctionner comme œuvre d’art si l’on s’en servait pour boucher une vitre cassée ou pour s’abriter.

Nelson Goodman, «Quand y a-t-il art ?» (1977), in Manières de faire des mondes , trad. 1992

Hannah Arendt, 1906 - 1975

Hannah Arendt, 1906 – 1975), est une philosophe allemande naturalisée américaine, connue pour ses travaux sur l’activité politique, le totalitarisme et la modernité. Ses livres les plus célèbres sont Les Origines du totalitarisme (1951), Condition de l’homme moderne (1958) et La Crise de la culture (1961).

« Parmi les choses qu’on ne rencontre pas dans la nature, mais seulement dans le monde fabriqué par l’homme, on distingue entre objets d’usage et œuvres d’art ; tous deux possèdent une certaine permanence qui va de la durée ordinaire à une immortalité potentielle dans le cas de l’œuvre d’art. En tant que tels, ils se distinguent d’une part des produits de consommation, dont la durée au monde excède à peine le temps nécessaire à les préparer, et d’autre part, des produits de l’action, comme les événements, les actes et les mots, tous en eux-mêmes si transitoires qu’ils survivraient à peine à l’heure ou au jour où ils apparaissent au monde, s’ils n’étaient conservés d’abord par la mémoire de l’homme, qui les tisse en récits, et puis par ses facultés de fabrication. Du point de vue de la durée pure, les œuvres d’art sont clairement supérieures à toutes les autres choses; comme elles durent plus longtemps au monde que n’importe quoi d’autre, elles sont les plus mondaines des choses. Davantage, elles sont les seules choses à n’avoir aucune fonction dans le processus vital de la société; à proprement parler, elles ne sont pas fabriquées pour les hommes, mais pour le monde, qui est destiné à survivre à la vie limitée des mortels, au va-et-vient des générations. Non seulement elles ne sont pas consommées comme des biens de consommation, ni usées comme des objets d’usage: mais elles sont délibérément écartées des procès de consommation et d’utilisation, et isolées loin de la sphère des nécessités de la vie humaine. »

Hannah Arendt, La Crise de la culture

H. Arendt montre la spécificité de l’œuvre d’art par rapport aux autres productions humaines. Les œuvres d’art se distinguent de toute autre production humaine par leur durée « Du point de vue de la durée pure, les œuvres d’art sont clairement supérieures à toutes les autres choses » et aussi par leur inutilité puisque « elles sont les seules choses à n’avoir aucune fonction dans le processus vital de la société » et «Elles sont délibérément écartées des procès de consommation et d’utilisation». Elles ont «une immortalité potentielle» parce qu’elles survivent à l’artiste, puis à la société à laquelle appartenait cet artiste. Mais elles peuvent être détruites ou perdues, et finiront aussi par disparaitre d’où « une immortalité potentielle ». Ces œuvres d’art ont aussi comme caractéristiques d’appartenir « au monde » C’est à dire à l’ensemble de l’humanité. Dans l’espace et dans le temps. La seule finalité de l’art est donc d’être là, d’exister dans le monde. Ce n’est pas un objet de consommation et ça ne doit pas le devenir. Car c’est précisément parce que les œuvres n’en sont pas, qu’elles ne servent « à rien », qu’elles durent !! Et si « elles sont délibérément écartées des procès de consommation et d’utilisation, et isolées loin de la sphère des nécessités de la vie humaine » , c’est précisément pour qu’elles ne deviennent pas de simples objets de consommation. Il leur faut des espaces spécifiques qui demandent un effort pour les atteindre..et les comprendre. Sinon « La culture se trouve détruite pour engendrer le loisir »

LA QUESTION DU BEAU

« Qu’est-ce que le beau ? » . Ce qui est beau pour moi peut être laid pour un autre. Rien n’est plus beau que sa crapaude…pour un crapaud ! Si Hume considère le beau comme subjectif : « la beauté n’est pas une qualité inhérente aux choses, elle n’est que dans l’âme qui les contemple et chaque âme voit une beauté différente », d’autres comme Kant le distingue de l’agréable et lui attribue une universalité.

L’art relève de la poièsis , c’est-à-dire de la production ou de la création.La conception actuelle de l’art suppose que celui-ci se soit dissocié du religieux. On peut aujourd’hui croiser dans un musée un Piss-christ (Andres Serrano 1987), un masque africain, un nu, un carré recouvert de peinture blanche… La liste n’est pas exhaustive.

C’est au XVIIIe siècle qu’apparaît le concept d’esthétique (dont l’étymologie signifie sensation) • le Beau est relatif à l’effet qu’il produit, à la sensation qu’il procure • la sensation a été discréditée par la philosophie platonicienne (suprématie du monde intelligible sur le monde sensible). Méfiance vis-à-vis des illusions opposées à la raison, à la connaissance mathématique de la vérité.

Chez Platon, le beau est toujours associé à la vérité , en est une manifestation. « Le beau, seul, a reçu en partage d’être ce qui se manifeste avec le plus d’éclat de force ravissante » Platon.

Chez les modernes par contre , la beauté sera réduite à une valeur strictement humaine. La beauté deviendra relative au plaisir qu’elle nous donne. Les choses alors deviennent belles parce que nous les désirons et non parce qu’elles sont désirables .

Kant considérera que l’homme de goût doit immédiatement éprouver du plaisir à la représentation de l’objet. C’est la beauté libre , celle qui fait abstraction de la fonction de l’objet, sa beauté se manifeste dans les formes qui ne visent à rien, qui ignorent le sens, l’utilité de l’objet. On retrouvera cette idée dans l’abstraction au début du XXe siècle. (Voir texte de Kant). On retrouve cette idée chez Nietzsche lorsqu’il écrit « ils n’aiment pas une forme pour ce qu’elle est en soi mais pour ce qu’elle exprime. Ce sont les fils d’une génération savante tourmentée et réfléchit à mille lieues des vieux maîtres qui ne se souciaient pas de lire et ne songer qu’à repaître leurs yeux ». On retrouve cette idée chez Fernando Pessoa : « les choses n’ont pas de signification, elles ont une existence / les choses sont l’unique sens occulte des choses » in Le Gardeur de troupeaux. À être trop attentif au sens des choses, nous les faisons disparaître dans la réalité sensible. Le propre d’une œuvre d’art est d’être une chose « faite » … A vous de voir !

Dossier du Centre Pompidou sur le Beau.

G.W.F Hegel, supériorité de l'art

Hegel, Introduction à l’esthétique

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, (1770 – 1831) un philosopheallemand. Son œuvre, postérieure à celle de Kant a eu une influence décisive sur l’ensemble de la philosophie contemporaine.

Il est permis de soutenir dès maintenant que le beau artistique est plus élevé que le beau dans la nature. Car la beauté artistique est la beauté née et comme deux fois née de l’esprit. Or autant l’esprit et ses créations sont plus élevés que la nature et ses manifestations, autant le beau artistique est lui aussi plus élevé que la beauté de la nature. Même, abstraction faite du contenu, une mauvaise idée, comme il nous en passe par la tête, est plus élevée que n’importe quel produit naturel ; car en une telle idée sont présents toujours l’esprit et la liberté. »

Hegel, L’Esthétique ,1832

Le beau artistique est plus beau que le beau de la Nature car il est le produit de la pensée . Si les productions de l’esprit sont supérieures, c’est parce qu’elles sont l’expression de l’homme qui prend conscience de lui-même en se contemplant lui-même et en imprimant sa marque sur le monde. (voir exple de l’enfant qui fait des ronds dans l’eau). Tout homme agit sur le monde. Mais l’artiste est celui qui le spiritualise.

E. Kant et le beau

« La beauté naturelle est une belle chose ; la beauté artistique est une belle représentation d’une chose» Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger .

Kant, beauté adhérente et beauté libre

Il existe deux espèces de beauté la beauté libre ou la beauté simplement adhérente. La première ne présuppose aucun concept de ce que l’objet doit être ; la seconde suppose un tel concept et la perfection de l’objet d’après lui. Les beautés de la première espèce s’appellent les beautés (existant par elles-mêmes) de telle ou telle chose ; l’autre beauté, en tant que dépendant d’un concept (beauté conditionnée), est attribuée à des objets compris sous le concept d’une fin particulière.

Des fleurs sont de libres beautés naturelles. Ce que doit être une fleur, peu le savent hormis le botaniste et même celui-ci, qui reconnaît dans la fleur l’organe de la fécondation de la plante, ne prend pas garde à cette fin naturelle quand il en juge suivant le goût. [..,]

Dans l’appréciation d’une libre beauté (simplement suivant la forme) le jugement de goût est pur, On ne suppose pas le concept de quelque fin pour laquelle serviraient les divers éléments de l’objet donné et que celui-ci devrait ainsi représenter, de telle sorte que [par cette fin] la liberté de l’imagination, qui joue en quelque sorte dans la contemplation de la figure, ne saurait qu’être limitée.

Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, Éd. Vrin, 1974

Kant distingue deux types de beauté : L’une, la beauté libre , ne dépend d’aucun but. Sa beauté n’est pas liée à sa fonction . C’est une beauté purement esthétique. (La beauté naturelle sera donc plus souvent une beauté libre .(Oiseaux, crustacés..) Mais même dans ce cas, si on s’intéresse à la fonction, il ne s’agit plus alors de beauté libre (voir exemple du botaniste)). L’autre, la beauté adhérente , ne peut pas être pensée indépendamment de sa fin ou de sa fonction. Plus loin dans le texte, Kant donne l’exemple d’une église. Pour lui, la beauté du lieu ne peut pas être détachée de sa fonction (la prière) et de son but. Donc pour lui, la beauté naturelle est supérieure à la beauté artistique car elle est purement esthétique tandis qu’il y a une part de plaisir lié à la connaissance dans l’œuvre artistique.

Kant : l'agréable et le jugement de goût

Le Beau pour Kant provoque « une satisfaction indépendante de tout intérêt ». La beauté n’est pas une propriété objective de la chose. C’est les effets que provoque en moi la représentation d’une chose qui me font dire : « c’est beau ». Le jugement de goût est contemplatif. C’est-à-dire qu’une œuvre que je trouve belle, je ne la trouve pas belle parce que je veux la posséder, où parce que j’aimerais avoir une maison comme celle qui y est représentée… Je n’ai pas « d’intérêt à la trouver belle, et pourtant, je la trouve belle ». Et si je n’y ai pas d’intérêt personnel, cette beauté peut être reconnue par tous. La beauté est donc désintéressée.

D’où la différence que fait Kant entre le goût et l’agréable. L’agréable est lié à mon intérêt (matériel ou moral). Mon appréciation est liée à qqchse qui se passe « hors de moi ». Alors que le jugement de goût n’est lié qu’à l’émotion, à la satisfaction que j’éprouve. C’est à mon imagination, mon émotion que je suis sensible. Donc à des choses qui sont « en moi ». Si le beau peut plaire « universellement », c’est parce que mon gout n’est pas déterminé par des intérêts personnels, il est alors acceptable de penser que chacun pourra s’accorder avec moi.

Pour Kant le jugement de goût prétend à l’universel. Pour lui, « est beau ce qui plaît universellement sans concept ». Pour Kant, ce qui vaut pour un seul ne vaut rien.

Il ne faut pas confondre le jugement esthétique pur : « la musique de Mozart est belle » du jugement d’agrément : « j’aime le vin des Canaries ». La beauté ne peut se réduire à l’agréable qui procure une sensation de plaisir Kant le précise, cette universalité est sans concept. Or le concept est ce qui permet d’identifier une chose, ce qui donne une règle pratique pour la construire. Mais selon lui, en matière esthétique, il n’y a pas de règles ni pour produire de la beauté, ni pour en juger. Une cathédrale peut répondre au concept de cathédrale sans être belle.

En résumé pour Kant : – Il existe deux sortes de beauté : la beauté libre : spontanément présente dans la nature. Elle est pour Kant supérieure à l’art. Et la beauté adhérente , qui elle est lié à une fonction – La beauté ne se réduit pas à l’agréable, source de plaisir puisque la beauté doit être « désintéressée », elle n’a pas d’utilité. ( L’agréable satisfait les sens, le goût s’adresse à l’esprit) – La beauté ne se réduit pas non plus à un concept de perfection formelle : la beauté n’est pas une connaissance, elle ne peut être démontrée. – Par contre le beau plait«universellement » puisque le jugement esthétique se détache de toute considération d’utilité personnelle, il peut être considéré comme valant pour tous ; Mais le goût dont parle Kant n’a rien de naturel, il correspond aux goûts partagés par une société culturellement privilégiée. C’est le reproche lui fera Bourdieu, sociologue. L’art au lieu d’unifier la société humaine grâce à son pouvoir de communication, la divise : avec d’un côté les amateurs du « grand art » et de l’autre la masse qui s’abrutit de divertissements kitsch ((Disneyland ou le tee-shirt avec la tête de la Joconde)

Le tournant de l'art moderne

Avec l’’art moderne l’œuvre d’art n’a plus à être belle et comme le dit Claudel « Voilà déjà longtemps que l’idée de beauté s’est rassise » . (Voir vos cours d’histoire de l’art)

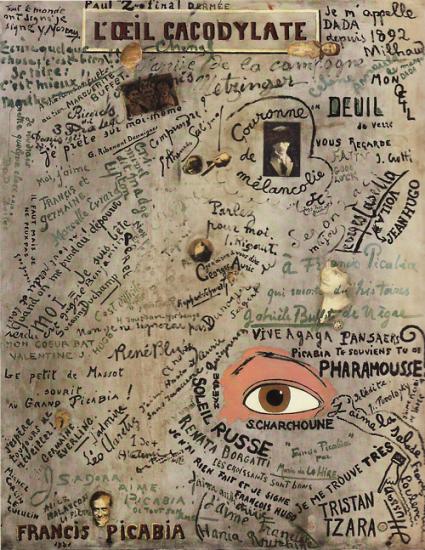

Au début du XXème, des mouvements comme le dadaïsme se veulent exister contre l’idée même de Beau.

L’art moderne implique que ce qui importe dans l’œuvre est son caractère créateur, original, inédit, provocateur, plus que sa beaut é (voire même à l’exclusion de sa beauté).

Selon Malraux, une œuvre d’art n’a plus à être belle mais impressionnante. Esthétique du laid, du repoussant, de l’odieux ou horribles (étalages sanglants de boucherie humaine, dans La mariée de Spoerri (ci-dessous) en 1973).

Le tout est de susciter une réaction, un intérêt, comme d’une autre manière les œuvres qu’il faut toucher, voire la créer soi-même en partie ( Ex : Le pénétrable sonore de Soto qu’il faut traverser pour qu’il produise une « musique » assourdissante de cloches de cathédrale.)

ART ET INSPIRATION

N’importe qui peut-il faire de l’art ? C’est à la Renaissance que se développe le concept de génie . Il est hérité de l’Antiquité, c’est l’idée de « fureur divine » d’inspiration que l’on retrouvera chez les auteurs de la Pléiade. Au Moyen Âge, cette idée était impensable. Seul Dieu était créateur. L’idée du génie revient avec le romantisme.

Là aussi, voici la position de Kant : Kant oppose la création artistique, produit d’un « il faut le faire » non analysable, non transmissible (il est impossible de reproduire un chef d’oeuvre) à la production technique qui est toujours liée à un savoir rationnel et transmissible.

Au final, Kant définit le génie de manière oxymorique par un art-naturel : le génie est un « favori de la nature » et c’est ce qui donne « les règles de l’art ». Pour lui, quatre traits caractérisent le génie : – l’originalité : le génie produit hors des règles, il n’y a pas de modèle à ses productions elle ne ressemble à rien et c’est par le « goût » à comprendre comme la culture qu’il va civiliser. Caractérise l’œuvre du génie, c’est son exemplarité – L’exemplarité : l’œuvre géniale est indéfinissable. Production spontanée selon des règles et des procédés que le génie se donne à lui-même. On pourra analyser à postériori, imiter le génie, mais lui, alors qu’il fait école, n’appartient lui-même à aucune école. Les créateurs se suivent et ne se ressemblent pas… – Le génie produit sans savoir comment il produit, comme le disait Picasso. Il ne cherche pas, il trouve. Contrairement à l’artisan, l’artiste de génie ne contrôle pas ses opérations de production – Enfin ce qui différencie l’œuvre du génie dans les beaux-arts, du génie scientifique c’est… qu’aucune découverte scientifique n’est vraiment originale car elle aurait pu être faite par un autre savant, mais la Pietà ne peut être que l’œuvre de Michel-Ange et La Recherche du temps perdu ne peut être que l’œuvre de Proust ! L’œuvre est une « exclusivité esthétique », unique, inimitable parce que ça règle et réinventer à chaque fois.

Mais Kant déprécie la beauté artistique au profit de la beauté naturelle . Kant se rapproche de Platon et de Rousseau pour lesquelles l’art est toujours du côté de l’artifice, de la vanité, de l’illusion, de la tromperie… Kant va donc s’efforcer de naturaliser l’art : puisque l’art est le produit d’un sujet qui est lui même nature. « Le paysage se pense en moi écrit Cézanne et je suis sa conscience » . L’artiste devient un voyant, un traducteur…L’artiste devient celui qui puise dans le fond de l’être, celui qui dit, qui montre, qui donne à voir. Il n’est plus celui qui fait, il est celui qui « voit ». Kant annonce le romantisme … C’est donc la nature elle-même qui a voulu l’homme « parlant » et c’est elle qui se dit à travers les figures de l’art : « Terre, n’est-ce pas ce que tu veux, en nous, renaître ? » Rilke (eh oui !) L’artiste a donc le sentiment d’être habité, posséder et possesseur d’une parole qui ne lui appartient pas… L’artiste n’est donc plus un démiurge, virile et tout-puissant…

L'ART SERT-IL A QUELQUE CHOSE ?

Art et imitation.

L’œuvre peut consister en une imitation médiocre de la réalité, sorte de photographie mais sans réel projet esthétique. C’est un peu la croute du peintre du dimanche… C’est une tentative de reproduction du monde mais toujours inférieur, comme dirait Hegel, à la réalité. Il n’y a pas d’intention, pas d’esprit. Mais il peut s’agir aussi d’une volonté de montrer « à travers un tempérament » un coin du monde. On pense alors aux œuvres de Zola , aux oeuvres des réalistes du 19e. Plus proche de nous, c’est l’hyperréalisme américain dénonçant la société de consommation.

Platon et l'imitation

Pour Platon, l’art reste l’illusion d’une illusion.

Platon critique l’art en tant que copie – il vaut moins que son original – et en tant que discours enchanteur – il nous ment. L’art nous éloigne donc du Vrai et du Bien . Dans Les Lois , il recommande même de « chasser les poètes de la cité ». Mais s’il approuve la censure, il ne rejette pas tous les arts : formé à l’école de Pythagore qui trouva les lois de l’harmonie, il estime que la musique a une grande valeur pédagogique et qu’elle élève l’âme.

Socrate – Il y a donc trois espèces de lit ; l’une qui est dans la nature, et dont nous pouvons dire, ce me semble, que Dieu est l’auteur ; à quel autre, en effet, pourrait-on l’attribuer ? Glaucon – A nul autre Socrate – Le lit du menuisier en est une aussi Glaucon – Oui Socrate – Et celui du peintre en est encore une autre, n’est-ce pas ? Glaucon – Oui Socrate – Ainsi le peintre, le menuisier, Dieu, sont les trois ouvriers qui président à la façon de ces trois espèces de lit. […] Donnerons-nous à Dieu le titre de producteur de lit, ou quelqu’autre semblable ? Qu’en penses-tu ? Glaucon – Le titre lui appartient, d’autant plus qu’il a fait de lui-même et l’essence du lit, et celle de toutes les autres choses. Socrate – Et le menuisier, comment l’appellerons-nous ? L’ouvrier du lit, sans doute ? Glaucon – Oui Socrate – A l’égard du peintre, dirons-nous aussi qu’il en est l’ouvrier ou le producteur ? Glaucon – Nullement Socrate – Qu’est-il donc par rapport au lit ? Glaucon – Le seul nom qu’on puisse lui donner avec le plus de raison, est celui d’imitateur de la chose dont ceux-là sont ouvriers. […] Socrate – Le peintre se propose-t-il pour objet de son imitation ce qui, dans la nature, est en chaque espèce, ou plutôt ne travaille-t-il pas d’après les œuvres de l’art ? Glaucon – Il imite les œuvres de l’art.(…) Socrate – Pense maintenant à ce que je vais dire ; quel est l’objet de la peinture ? Est-ce de représenter ce qui est tel, ou ce qui paraît, tel qu’il paraît ? Est-elle l’imitation de l’apparence, ou de la réalité ? Glaucon – De l’apparence. Socrate – L’art d’imiter est donc bien éloigné du vrai ; et la raison pour laquelle il fait tant de choses, c’est qu’il ne prend qu’une petite partie de chacune ; encore ce qu’il en prend n’est-il qu’un fantôme. Le peintre, par exemple, nous représentera un cordonnier, un charpentier, ou tout autre artisan, sans avoir aucune connaissance de leur métier ; mais cela ne l’empêchera pas, s’il est bon peintre, de faire illusion aux enfants et aux ignorants, en leur montrant du doigt un charpentier qu’il aura peint, de sorte qu’ils prendront l’imitation pour la vérité. Glaucon – Assurément. Platon, La République

Pour Platon*, il existe deux mondes. Le monde sensible ( monde trompeur- voir allégorie de la caverne) et le monde Intelligible (monde des idées- qui est celui de la vérité et de la réalité). C’est dans le monde Intelligible que se trouvent les idées parfaites des choses. Et c’est à lui qu’il faut se référer et accéder (Le philosophe est celui qui en connait le chemin et peut y conduire les hommes)

Dans ce texte extrait de La République , Platon inventorie 3 formes de lits :

a) L’Idée du lit, dans le monde Intelligible (dimension divine). C’est le lit absolu. Le « vrai » lit. (Il n’en existe qu’une seule forme)

b) Le lit de l’artisan , le lit de l’artisan traduit dans la matière le lit idéal. Il imite la forme Il n’est lit que par ressemblance avec l’Idée du lit . (Il en existe plusieurs formes).Mais il garde unlien avec « l’essence » du lit idéal

c) Le lit de l’artiste n’est plus un lit puisqu’il ne représente qu’ « une petite partie du lit ». C’est une imitation de l’apparence du lit de l’artisan qui est déjà lui-même une apparence. Le lit de l’artiste n’a donc plus rien à voir avec l’essence du lit. Le lit de l’artiste imite l’apparence sensible. Aussi on ne pourra atteindre l’idée du lit grâce au lit de l’artiste

En fait, l a représentation du lit par l’artiste nous égare, nous trompe, nous éloigne de la vérité du lit. C’est pourquoi l’artiste représente un danger.

Aristote et l'imitation

Disciple de Platon, fondateur du « Lycée » à Athènes, Aristote est un penseur encyclopédique car aucune des dimensions du savoir humain ne lui est étrangère. Il a rédigé une poétique qui définit l’art de l’épopée, de la tragédie et de la comédie. L’ouvrage contenant cette dernière a malheureusement disparu. C’est cette disparition qui sert de fil d’Ariane au ro man d’Umberto Eco, Le Nom de la rose.

La poésie* semble bien devoir en général son origine à deux causes, et deux causes naturelles. Imiter est naturel aux hommes et se manifeste dès leur enfance (l’homme diffère des autres animaux en ce qu’il est très apte à l’imitation et c’est au moyen de celle-ci qu’il acquiert ses premières connaissances) et, en second lieu, tous les hommes prennent plaisir aux imitations.

Un indice est ce qui se passe dans la réalité : des êtres dont l’original fait peine à la vue, nous aimons à en contempler l’image exécutée avec la plus grande exactitude ; par exemple les formes des animaux les plus vils et des cadavres.

Une raison en est encore qu’apprendre est très agréable non seulement aux philosophes mais pareillement aussi aux autres hommes ; seulement ceux-ci n’y ont qu’une faible part. On se plaît à la vue des images parce qu’on apprend en les regardant et on déduit ce que représente chaque chose, par exemple que cette figure c’est un tel. Si on n’a pas vu auparavant l’objet représenté, ce n’est plus comme imitation que l’oeuvre pourra plaire, mais à raison de l’exécution, de la couleur ou d’une autre cause de ce genre.

Aristote, Poétique , 4, 1448 b, Éd. Les Belles Lettres,

Mais il y a une autre forme d’imitation, celle des « modèles idéaux » . C’est à cette imitation là que fait référence Aristote . Il s’agit d’ imiter ce qui est parfait dans la nature . À la Renaissance, pour Vinci c’est la nature qui donne a l’art ses modèles et l’artiste est celui qui est capable de voir la perfection de la forme et qui va tenter de l’imiter.

Mais l’esthétique de la mimesis n’a jamais été une invitation à reproduire le réel, le propos aristotélicien disant que « l’art imite la nature ou l’achève» signifiant que l’artiste doit être un aussi bon artiste que la nature pour porter à l’expression ce qu’il cherche à en montrer. Or pour rivaliser avec la nature, il faut savoir lui être infidèle. Le corps humain n’a jamais eu les proportions de la statuaire grecque mais ce sont ces proportions qui en montrent la force et l’harmonie. L’homme qui marche n’a jamais eu les deux pieds rivés au sol, comme dans l’œuvre de Rodin, mais sans cette ruse, le mouvement serait suspendu. L’art est un mensonge qui dit la vérité ; tous les artistes le proclament à leur façon. La servile reproduction ne dévoile rien. Quel intérêt aurait une activité se contentant de reproduire ce qui se donne à la perception immédiate ?

Si Platon rejette l’imitation parce qu’il y voit une apparence trompeuse qui nous éloigne du chemin de la vérité, en revanche pour Aristote « Imiter est naturel aux hommes ». Pour lui, l’imitation :

• est source de connaissances • procure du plaisir Et l’art, en imitant nous permet

• de regarder ce qui serait insoutenable dans le réel. • de s’instruire de manière plaisante Et si on ne « reconnait pas » l’objet représenté, on pourra toujours prendre plaisir à son exécution. On peut donc considérer que chez Aristote, l’art ne se contente pas d’ imiter la nature, mais plutôt de rivaliser avec elle. L’art nous permet d’avoir accès à ce que nous cache la nature et nous découvre des choses que nous ne savons pas voir dans la réalité

Il appartient à Aristote d’avoir souligné que l’idée d’imitation dans l’art n’est absolument pas le signe d’une activité inférieure. Si la mimèsis est condamnée par Platon dans La République, livre III, 393-398, et livre X, 595-608, elle apparaît ici comme une tendance naturelle aux hommes qui apporte plaisir et connaissance. Il importe de remarquer que, pour Aristote, la mimèsis n’est pas une pure copie ; elle participe d’une transposition, voire d’une idéalisation qui donne à l’art poétique son caractère exemplaire.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

Hegel, philosophe allemand, professeur à l’université de Berlin. Rejetant la philosophie de Kant qu’il juge formelle et éloignée de la vie, Hegel propose un système visant à présenter l’ensemble de l’histoire et de la culture.

C’est un vieux précepte que l’art doit imiter la nature ; on le trouve déjà chez Aristote. Quand la réflexion n’en était encore qu’à ses débuts, on pouvait bien se contenter d’une idée pareille ; elle contient toujours quelque chose qui se justifie par de bonnes raisons et qui se révélera à nous comme un des moments de l’idée ayant, dans son développement, sa place comme tant d’autres moments.

D’après cette conception, le but essentiel de l’art consisterait dans l’imitation, autrement dit dans la reproduction habile d’objets tels qu’ils existent dans la nature, et la nécessité d’une pareille reproduction faite en conformité avec la nature serait une source de plaisirs. Cette définition assigne à l’art un but purement formel, celui de refaire une seconde fois, avec les moyens dont l’homme dispose, ce qui existe dans le monde extérieur, et tel qu’il y existe. Mais cette répétition peut apparaître comme une occupation oiseuse et superflue, car quel besoin avons-nous de revoir dans des tableaux ou sur la scène, des animaux, des paysages ou des événements humains que nous connaissons déjà pour les avoir vus ou pour les voir dans nos jardins, dans nos intérieurs ou, dans certains cas, pour en avoir entendu parler par des personnes de nos connaissances ? On peut même dire que ces efforts inutiles se réduisent à un jeu présomptueux dont les résultats restent toujours inférieurs à ce que nous offre la nature. C’est que l’art, limité dans ses moyens d’expression, ne peut produire que des illusions unilatérales, offrir l’apparence de la réalité à un seul de nos sens ; et, en fait, lorsqu’il ne va pas au-delà de la simple imitation, il est incapable de nous donner l’impression d’une réalité vivante ou d’une vie réelle : tout ce qu’il peut nous offrir, c’est une caricature de la vie.

Hegel,Esthétique, Introduction : Chap. I, Section II, §. 1,tr. fr. S. Jankélévitch, éd. Champs Flammarion, pp. 34-35

Pour Hegel, il est clair que la fonction de l’art n’est pas l’imitation. Il s’agirait alors de refaire en moins bien, ce qui existe déjà. L’art produirait alors des « illusions unilatérales » (c’est-à-dire ne pouvant être saisie qu’avec la vue, ou l’ouie). Ce qui confinerait l’art dans un but purement formel et le limiterait à ne nous offrir qu’une « caricature de la vie ». Or pour Hegel, l’art doit être l’expression de l’esprit.

Dans son Introduction à l’esthétique, Hegel évoque « les idées courantes sur l’art ». La première de ces idées est « l’imitation de la nature », idée qu’il fait remonter notamment à Aristote. . On remarquera cependant que la condamnation d’un art de pure imitation ne peut viser avec exactitude la thèse d’Aristote, pour qui l’imitation n’est pas tout à fait une simple tentative de reproduction. Il n’en demeure pas moins que Hegel souligne l’insuffisance du concept d’imitation pour penser l’essence de l’art.

On peut relever les critiques suivantes à propos de l’art comme imitation : • Hegel souligne d’abord qu’il s’agit d’une conception dépassée, correspondant à un moment de l’idée • il s’agit d’une idée inutile car il n’y a aucune raison à vouloir représenter ce qui existe déjà et parce que le résultat ne peut être qu’inférieur à l’original (Hegel reprend en un sens la critique de Platon) ; • l’invention y est absente

L’art comme « caricature de la vie ».

En indiquant qu’un art qui vise l’imitation n’est qu’une caricature de la vie, Hegel souligne l’imperfection de toute imitation par rapport à la réalité. L’artiste ne peut pas, par ses propres moyens techniques, parvenir à reproduire ce que fait la nature, la vie, et qui est perceptible par tous les sens. Son oeuvre sera donc toujours grossière (à grands traits) par rapport à la réalité naturelle, cela à l’image d’une caricature. Ainsi, un tableau ne donne qu’une vision « aplatie » d’un paysage, sans profondeur réelle, sans les « bruits » de la nature réelle…

on peut s’interroger sur l’idée de Hegel selon laquelle toute oeuvre offre « l’apparence de la réalité à un seul de nos sens » ; il existe des arts qui semblent convoquer plusieurs sens, et l’on peut se demander si une oeuvre ne pourrait pas être semblable à la « vie » en faisant appel à tous les sens ; on peut faire allusion ici à l’idée d’un « art total » « Il y a des portraits dont on dit assez spirituellement qu’ils sont ressemblants jusqu’à la nausée. »

Les raisins de Zeuxis

Les limites de l’imitation

Art et dévoilement du monde

Il y a parmi les peintures des grottes de Lascaux (18 000 ans d’âge !) la représentation d’une sorte de licorne. Georges Bataille y voit, dans Lascaux ou la naissance de l’art (1955), « une part de rêve qui ne correspond plus au désir d’une chasse heureuse ». L’art ici l’emporte sur le rite, sur les incantations de chasseurs avides de tuer le gibier. Ainsi, l’homme de Lascaux, par sa vision stylisée de l’animal, nie le monde existant et manifeste le désir de faire naître ce qui n’existe pas : il laisse sur la pierre la première trace du génie créateur de l’homme.(Source Philomag)

H.Bergson : l'art, un révélateur...

LA TECHNIQUE RECHERCHE L’UTILE, L’ART INVITE AU DÉTACHEMENT

Henri Bergson 1859 -19411, est un philosophe français. Il a publié quatre principaux ouvrages dont l’Essai sur les données immédiates de la conscience, et Les Deux Sources de la morale et de la religion en 1932. prix Nobel de littérature en 1927.

Différence radicale entre production technique et création artistique : la première est indexée sur la recherche de l’utile tandis que la seconde est libre ou, mieux, libérée de ce genre de préoccupation.

« A quoi vise l’art, sinon à nous montrer, dans la nature et dans l’esprit, hors de nous et en nous, des choses qui ne frappaient pas explicitement nos sens et notre conscience? Le poète et le romancier qui expriment un état d’âme ne le créent certes pas de toutes pièces ; ils ne seraient pas compris de nous si nous n’observions pas en nous, jusqu’à un certain point, ce qu’ils nous disent d’autrui. Au fur et à mesure qu’ils nous parlent, des nuances d’émotion et de pensée nous apparaissent qui pouvaient être représentées en nous depuis longtemps mais qui demeuraient invisibles telle l’image photographique qui n’a pas encore été plongée dans le bain où elle se révélera. Le poète est ce révélateur. […]

Remarquons que l’artiste a toujours passé pour un «idéaliste ». On entend par là qu’il est moins préoccupé que nous du côté positif et matériel de la vie. C’est, au sens propre du mot, un «distrait ». Pourquoi, étant plus détaché de la réalité, arrive-t-il à y voir plus de choses? On ne le comprendrait pas, si la vision que nous avons ordinairement des objets extérieurs et de nous-mêmes n’était une vision que notre attachement à la réalité, notre besoin de vivre et d’agir, nous a amenés à rétrécir et à vider. De fait, il serait aisé de montrer que, plus nous sommes préoccupés de vivre, moins nous sommes enclins à contempler, et que les nécessités de l’action tendent à limiter le champ de la vision.

Henri Bergson. La pensée et le mouvant, 1938. PUF, Quadrige1990. p.149 à 151.

Ce texte questionne la finalité de l’art. L’œuvre (l’art) nous permet de voir ce que d’ordinaire on ne sait pas voir. Il permet un dévoilement. Par l’art « une extension des facultés de percevoir est possible » (Bergson ). Il est donc un révélateur. Et il révèle ce qui est. Mais s’il révèle ce qui est, c’est que ce que l’artiste donne à voir ce n’est donc pas une invention, ce n’est pas une réalité qu’il réinvente : L’art renvoie à l’expérience humaine universelle. « Approfondissons ce que nous éprouvons devant un Turner ou un Corot : nous trouverons que, si nous les acceptons et les admirons, c’est que nous avions déjà perçu quelque chose de ce qu’ils nous montrent. Mais nous avions perçu sans apercevoir.(…) Le peintre l’a isolée; il l’a si bien fixée sur la toile que, désormais, nous ne pourrons nous empêcher d’apercevoir dans la réalité ce qu’il y a vu lui-même. » in La pensée et le mouvant, p.150. La vocation de l’art consiste à déchirer les apparences qui dissimulent sous leur abstraction le concret pour faire apparaître ce qui n’apparaît pas à la perception banale. Pour Bergson ce qui se passe dans l’art est comparable à ce qui se passe pour l’image photographique. Le bain dans lequel on plonge la pellicule pour faire apparaître l’image ne crée pas cette dernière, il ne fait que la révéler mais sans la solution nécessaire à la fixation de l’image, celle-ci demeurerait invisible. Ainsi en est-il de l’art. L’artiste n’invente pas la réalité qu’il donne à voir mais sans lui elle demeurerait invisible. Et, de manière paradoxale, si l’artiste est le révélateur du réel, c’est parce qu’à la différence des autres hommes, il y est moins « attaché ». Il est, dit-on, « un distrait », un « idéaliste ». Il a une manière d’être présent au monde donnant le sentiment de l’absence. Chez lui le détachement n’est pas volontaire il est un état « naturel ». Pour le commun des mortels, vivre c’est agir. Nous avons des besoins à satisfaire, des intérêts vitaux et nous sommes tout naturellement enclins à ne saisir du réel que ce qui est en rapport avec ces besoins et ces intérêts matériels. L’arbre en fleurs est pour le paysan la promesse d’une bonne récolte, il n’en perçoit que ce qu’il lui est utile d’en percevoir. Sa perception est intéressée, ses préoccupations le détournant de regarder l’arbre à la manière du peintre Bonnard. Ce dernier ne le voit pas pour ce qu’il pourra en tirer, il le voit pour lui-même. Aux nécessités de l’action structurant la perception des uns, s’oppose l’attitude contemplative de l’autre. Il est donc bien vrai que l’art donne à voir. « Il n’imite pas le visible, il rend visible » disait Klee. Il ouvre sur un monde qui, en un certain sens, est bien le monde de tel ou tel artiste. Mais si ce monde était purement subjectif, l’oeuvre ne nous parlerait pas. Il en est de même en littérature. Si le poète ou le romancier ne savait pas donner à son expérience une dimension universelle, nous ne serions pas émus. Il nous permet de découvrir quelque chose de nous, que nous portions en nous intuitivement mais qui en même temps nous était inaccessible et qui nous est révélé dans l’œuvre. L’artiste est l’homme en qui la nature ou l’âme se sent, se pense et s’exprime. C’est dire que l’artiste ne fait pas exister arbitrairement ce qu’il dépeint. Ni il ne le crée absolument, ni il ne se contente de l’imiter. Il n’invente pas ; il découvre au regard une réalité préexistante. Nous voyons le monde extérieur (nature) et intérieur (esprit) à travers nos sens. C’est à dire une perception. Or c’est précisément la perception de l’artiste et celle du commun des mortels qui diffèrent. La richesse du réel « ne frappe pas explicitement nos sens et notre conscience » donc notre perception est en quelque sorte appauvrie.

Marcel Proust : L' artiste est un traducteur

“L’art, c’est l’homme affranchi de l’ordre du temps” Marcel Proust

Pour Marcel Proust, comme pour Bergson, l’art est une forme de dévoilement de l’existence. L’art démultiplie notre perception et nous ouvre à la pluralité du réel. L’art n’est pas seulement ce qui nous permet de nous évader du réel. Il est aussi ce qui nous ouvre au réel et nous apprend à le voir

“… je m’apercevais que ce livre essentiel, le seul livre vrai, un grand écrivain n’a pas, dans le sens courant, à l’inventer, puisqu’il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire. Le devoir et la tâche d’un écrivain sont ceux d’un traducteur.” Proust, RTP

« Par l’art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n’est pas le même que le nôtre, et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu’il peut y avoir dans la lune. Grâce à l’art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous voyons le monde se démultiplier, et, autant qu’il y a d’artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent à l’infini, et, bien des siècles après que s’est éteint le foyer dont il émanait, qu’il s’appelât Rembrandt ou Vermeer, nous envoient encore leur rayon spécial ».

Marcel Proust, (1871-1922), in Recherche du temps perdu (1927)

La grandeur de l’art véritable, (…) c’était de retrouver, de ressaisir, de nous faire connaître cette réalité loin de laquelle nous vivons, de laquelle nous nous écartons de plus en plus au fur et à mesure que prend plus d’épaisseur et d’imperméabilité la connaissance conventionnelle que nous lui substituons, cette réalité que nous risquerions fort de mourir sans avoir connue, et qui est tout simplement notre vie. La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature. Cette vie qui en un sens, habite à chaque instant chez tous les hommes aussi bien que chez l’artiste. Mais ils ne la voient pas parce qu’ils ne cherchent pas à l’éclaircir. Et ainsi leur passé est encombré d’innombrables clichés qui restent inutiles parce que l’intelligence ne les a pas «développés». Notre vie ; et aussi la vie des autres car le style pour l’écrivain aussi bien que la couleur pour le peintre est une question non de technique, mais de vision. Il est la révélation, qui serait impossible par des moyens directs et conscients de la différence qualitative qu’il y a dans la façon dont nous apparaît le monde, différence qui, s’il n’y avait pas l’art, resterait le secret éternel de chacun. Par l’art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n’est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu’il peut y avoir dans la lune. Grâce à l’art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier et autant qu’il y a d’artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l’infini, et bien des siècles après qu’est éteint le foyer dont il émanait, qu’il s’appelât Rembrandt ou Ver Meer, nous envoient encore leur rayon spécial.

Le texte s’ouvre sur l’idée, paradoxale, que le plus souvent, nous nous ignorons nous-mêmes, nous méconnaissons cette intimité, cette richesse de notre monde intérieur. Parce que nous sommes envahis par “la connaissance conventionnelle”, qui se départit des nuances et vit de préjugés et de lieux communs. Or pour Proust, c’est par l’art que nous pouvons nous révéler à nous mêmes et aux autres. Et ce que l’art révèle de nous, c’est précisément notre part la plus intime, notre réalité authentique, ce qui fait que nous sommes qui nous sommes et non un autre. C’est la finalité de l’art. Et si “la vraie vie, c’est la littérature”, ce qui peut aussi sembler paradoxal, puisque la littérature relève de l’imaginaire, du fictif- c’est que la littérature (et l’art) est l’expression de notre vie intérieure.

analyse du texte ici : http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/articles.php?lng=fr&pg=949

Heidegger, L’origine de l’œuvre d’art

Dans L’Origine de l’oeuvre d’art (1935), Heidegger prend l’exemple, devenu célèbre, des Vieux Souliers aux lacets (1886) de Van Gogh. La modernité du tableau et sa valeur tiennent au fait que Van Gogh n’a pas présenté ces souliers dans un contexte qui leur assigne, logiquement – et utilitairement – leur signification : « autour de cette paire de souliers de paysan, il n’y a rigoureusement rien où ils puissent prendre place : rien qu’un espace vague » (Chemins qui ne mènent nulle part, pp.33-34). Cela ne signifie nullement que ces chaussures restent enfermées dans leur muette présence, au contraire. Mais ce qu’elles ont à nous dire ne porte pas sur une situation, une histoire, ou un scénario. Ce qu’elles ont à nous dire est plus fondamental. Peints par Van Gogh, les souliers dévoilent l’être dont ils proviennent.

Dans l’obscure intimité du creux de la chaussure est inscrite la fatigue des pas du labeur. Dans la rude et solide pesanteur du soulier est affermie la lente et opiniâtre foulée à travers champs, le long des sillons toujours semblables, s’étendant au loin sous la bise. Le cuir est marqué par la terre grasse et humide. Par-dessous les semelles s’étend la solitude du chemin de campagne qui se perd dans le soir. A travers ces chaussures passe l’appel silencieux de la terre, son don tacite du grain mûrissant, son secret refus d’elle-même dans l’aride jachère du champ hivernal. A travers ce produit repasse la muette inquiétude pour la sûreté du pain, la joie silencieuse de survivre de nouveau au besoin, l’angoisse de la naissance imminente, le frémissement sous la mort qui menace. Ce produit appartient à la terre, et il est à l’abri dans le monde de la paysanne (…). Nous n’avons rien fait que de nous mettre en présence du tableau de Van Gogh. C’est lui qui a parlé. La proximité de l’œuvre nous a soudain transporté ailleurs que là où nous avons coutume d’être. L’œuvre d’art nous fait savoir ce qu’est en vérité la paire de souliers »

Heidegger, L’origine de l’œuvre d’ar t, in Les Chemins qui ne mènent nulle part, 1936, Trad. Wolfgang Brokmeier, Gallimard, coll. Tel