Les inquiétantes faiblesses de la justice internationale

Plus de soixante-dix ans après le procès des nazis à Nuremberg, la justice internationale ne s'est toujours pas imposée comme instrument de réparation des dégâts causés par les conflits mondiaux. Outre les insuffisances de la Cour pénale internationale, elle affronte désormais l'opposition farouche de Washington.

Par Jacques Hubert-Rodier

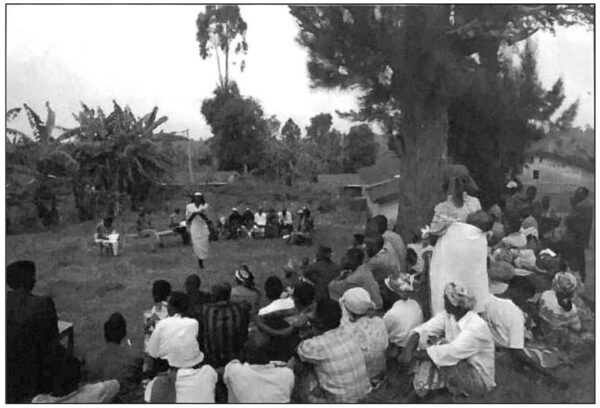

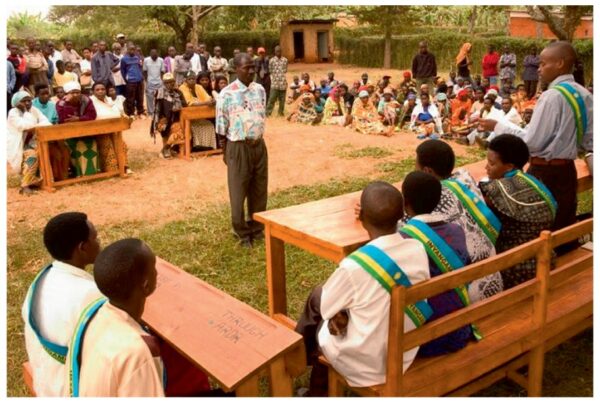

« Rwanda : le génocide le plus jugé de l'histoire. » Vingt-cinq ans après le crime de masse perpétré par des Hutu, faisant plus de 800.000 morts du 7 avril au 17 juillet 1994, Thierry Cruvellier, grand reporter, et son confrère Ephrem Rugiririza, de JusticeInfo.net, dénombraient 12.000 tribunaux locaux créés par ce pays, plus d'un million d'individus jugés et la mise sur pied d'un Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) sous les auspices des Nations unies. Une instance qui a contribué à poursuivre les plus hauts responsables du génocide. A ce jour, sur 80 inculpés, 61 ont été condamnés. A tel point que le Rwanda est considéré comme l'un des cas les plus pertinents de justice transitionnelle, qui permet de passer d'une période de violence extrême à une forme de régime démocratique et à une réconciliation.

Bilan mitigé

Un exemple à suivre. Car plus de soixante-dix ans après le procès de 24 dignitaires nazis du Troisième Reich à Nuremberg, jugés par les puissances alliées, la justice internationale affiche un bilan plus que mitigé, et nombre de crimes commis lors des conflits restent encore impunis. La création d'une Cour pénale internationale (CPI) à La Haye en 2002, chargée de juger les responsables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide, notamment en l'absence de tribunaux nationaux compétents, n'a pas suffi à inverser la tendance. La justice internationale marque le pas.

A cela, plusieurs raisons. La première est qu'à la différence de l'ONU, qui compte 193 Etats membres, la CPI, avec 123 adhérents, n'est pas universelle.

Moyens limités

Autre raison : ses moyens budgétaires comme politiques sont limités. A preuve, les Etats-Unis peuvent sans problème faire obstacle à la justice internationale quand elle souhaite poursuivre des militaires et des agents américains suspectés de tortures et de crimes lors de la guerre en Afghanistan, un pays qui a adhéré en 2003 à la CPI. Autre exemple, en dépit des appels des victimes locales de l'armée syrienne régulière et de dirigeants de pays occidentaux, Bachar Al Assad est quasiment certain d'éviter une saisine par l'ONU de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, en raison de l'opposition de la Russie.

De même, le président du Soudan, Omar El Béchir, mis en accusation en 2009 par la CPI pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide pendant la guerre du Darfour, entamée en 2003, a toujours évité la justice internationale. Ce qui ne l'a pas empêché de voyager à travers le monde en dépit des mandats internationaux émis contre lui, notamment dans des pays signataires du traité de Rome comme l'Afrique du Sud, le Kenya et la Jordanie. Du moins jusqu'à sa démission sous la pression de la contestation populaire.

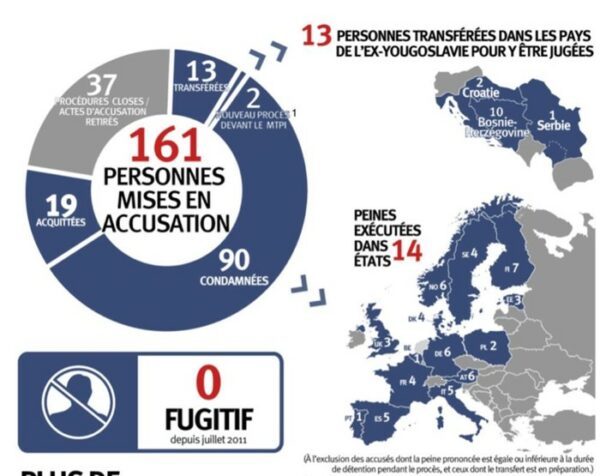

Une justice expéditive

L'autre faiblesse de la justice internationale tient à la nature même des conflits. Après l'invasion de l'Irak par les troupes anglo-américaines en 2003, le procès de Saddam Hussein, laissé à une juridiction locale, a été bâclé pour aboutir à une mise à mort rapide par pendaison en 2006, sans que la lumière soit faite sur les accusations de crimes notamment contre les Kurdes irakiens et la communauté chiite. La mise à mort brutale du colonel Mouammar Kadhafi, en 2011, après l'intervention de la France et du Royaume-Uni en Libye, représente un autre échec pour la justice internationale, qui n'a pas pu enquêter sur les crimes dont il était accusé. Le brutal décès de l'ancien président yougoslave Slobodan Milosevic dans sa prison de La Haye, en 2006, est également un sérieux revers pour le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, créé ad hoc par les Nations unies. Le dernier procès de cette instance s'est d'ailleurs achevé sur un drame avec le suicide par poison, en pleine séance, de Slobodan Praljak, le responsable des forces croates en Bosnie, qui venait d'entendre sa condamnation à vingt ans de prison.

Acquittements en série

Enfin, le 15 janvier dernier, l'acquittement par la CPI de Laurent Gbagbo , l'ancien président ivoirien, et de Charles Blé Goudé, l'ex-leader des Jeunes Patriotes, a achevé de jeter le discrédit sur ce tribunal. La décision de la cour d'acquitter, en juin 2018, Jean-Pierre Bemba, l'ancien commandant en chef du Mouvement de libération du Congo (MLC) , deux ans après sa condamnation pour crimes de guerre et contre l'humanité en 2002 et 2003, en RCA, avait déjà créé une incroyable stupéfaction.

Lire aussi :

Le Rwanda, vingt-cinq ans après le génocide

Les Etats-Unis menacent la Cour pénale internationale de sanctions

Outre ses propres insuffisances, la justice internationale doit aussi faire face à une menace extérieure. Elle provient de la remise en cause du multilatéralisme par les Etats-Unis, qui furent pourtant à la source de la création des organisations internationales sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale. Dans une récente diatribe, le conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump, John Bolton, s'est lancé dans une attaque en règle contre la CPI, accusée d'être illégitime et de menacer les Etats-Unis et leurs alliés. Il n'est pas certain que la justice internationale puisse gagner son bras de fer avec la première puissance mondiale. D'autant que Moscou et Pékin voient aussi en elle une menace.

Jacques Hubert-Rodier (Editorialiste de politique internationale)

Nouveau : découvrez nos offres Premium !

Portugal, espagne, grèce : la revanche des « pays du club med ».

Les jeunes ont-ils vraiment un problème avec le travail ?

SNCF : la concurrence peut-elle faire baisser les prix des billets de train ?

Immobilier : la maison individuelle a-t-elle encore un avenir ?

Éditos & analyses.

Multi-alignement, la nouvelle stratégie gagnante ?

Eloge des rachats d'action

Cynisme et patriotisme, les deux mamelles du poutinisme

- THÈMES JURIDIQUES

- Méthodologies

- Commande & correction de doc

- LE BLOG JURIDIQUE

Consultez plus de 50325 documents en illimité sans engagement de durée. Nos formules d'abonnement >

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Commandez votre devoir, sur mesure !

- Droit public & international

- Droit international

- Dissertation

La justice internationale est-elle efficace ?

Thèmes abordés.

Justice internationale, CPI Cour Pénale Internationale, souveraineté des états , DUDH Déclaration Universelle de Droit de l'Homme, Chine, USA, communauté internationale, Rwanda, Ex-Yougoslavie, crime contre l'humanité, crime de guerre

Résumé du document

La justice internationale tire ses origines après la Seconde Guerre mondiale où se tenaient les procès des criminels nazis dans la ville de Nuremberg. Suite aux atrocités commises au Rwanda et en Ex-Yougoslavie, c'est vers les années 1990 que les Nations unies ont mis en place les tribunaux pénaux internationaux pour juger les personnes accusées de crime de génocide, de crime contre l'humanité et de crime de guerre.

- La justice internationale

- La souveraineté des États

[...] La justice internationale est-elle efficace ? La justice internationale tire ses origines après la Seconde Guerre mondiale où se tenaient les procès des criminels nazis dans la ville de Nuremberg. Suite aux atrocités commises au Rwanda et en Ex-Yougoslavie, c'est vers les années 1990 que les Nations unies ont mis en place les tribunaux pénaux internationaux pour juger les personnes accusées de crime de génocide, de crime contre l'humanité et de crime de guerre. C'est seulement en 2002 que verra le jour la Cour Pénale Internationale (CPI) basée à La Haye aux Pays-Bas. [...]

[...] Johnson, si on devait juger l'impact de la justice internationale sur les différents systèmes judiciaires locaux (nationaux), les choses se présentent plutôt bien. Cependant, si on devait juger son impact à l'échelle planétaire l'avancement n'y est pas, car les même anciens conflits et les atrocités persistent, de même que l'impunité. Pour lui, il faudrait des décennies, voire même, des siècles pour trouver et mettre en place un système judiciaire qui puisse marcher à l'échelle mondiale. Depuis les années 1990, les Nations Unies et autres institutions internationales avaient déjà du mal à affronter la question d'état de droit, car elles se heurtaient à cette fameuse notion de gouvernement souverain. [...]

[...] Deux moments de la constitution hésitante d'une justice de l'après-conflit, édition Hal PDF -Dr Paulin IBANDA KABAKA et Victor AMOUZOU, La souveraineté des États aux prises du droit d'ingérence internationale. [...]

[...] La justice internationale a pour but de faire asseoir la paix dans le monde. Nous pouvons dire que jusque-là cela a été une réussite, car depuis la Seconde Guerre mondiale, le monde n'a pas connu une situation de cette ampleur. Si plusieurs mécanismes ont été mis en place, jusqu'à aujourd'hui l'impunité et les crimes continuent et la fonction de la justice internationale est remise en question, car désormais elle démontre qu'elle possède des insuffisances et des limites auxquelles il faudra remédier si nous devons espérer et persévérer à un développement de la justice internationale dans l'avenir. [...]

[...] La justice internationale Parler de la justice internationale n'est pas un sujet facile à aborder. Elle est à la base de plusieurs polémiques et de multiples interprétations. En allant de question comme qui protège-t-elle, cette justice internationale ? À qui s'applique-t-elle et quelle est sa vocation ? Bref, un sujet ambigu dont les seules certitudes se trouvent au point où l'on parle de la Cour Internationale de Justice, de la Charte des Nations Unies, du Statut de Rome, des tribunaux internationaux pénaux, etc. [...]

- Nombre de pages 5 pages

- Langue français

- Format .doc

- Date de publication 31/12/2020

- Consulté 25 fois

- Date de mise à jour 31/12/2020

Bibliographie, normes APA

Lecture en ligne

Contenu vérifié

Les plus consultés

- Les rapports entre le président de la République et le Premier ministre sous la Ve République - publié le 30/04/2021

- Les pouvoirs du Président sous la Vème République

- La présidentialisation sous la Ve République

- L'évolution du rôle du Conseil constitutionnel dans la Ve République : gardien de la Constitution ou législateur déguisé ?

- Dans quelle mesure le processus de rationalisation parlementaire dans un contexte de prépondérance de l'exécutif remet en cause le rôle du parlement sous la Ve République ?

Les plus récents

- Cour internationale de justice, 20 juillet 2012 ; Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, 10 décembre 1998 ; Cour européenne des droits de l'Homme, 21 novembre 2001 ; Cour de justice des Communautés européennes, 3 septembre 2008 ; Convention de Vienne (1969) ; Réflexions sur le jus cogens - Virally (1966) - Le jus cogens a-t-il...

- Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice ; Cour internationale de Justice, 18 décembre 1951, 20 février 1969 et 27 juin 1986 ; Droit international - Dominique Carreau et Fabrizio Marrella (2012) - La coutume

- En quoi l'actuel statu quo de Taïwan est-il révélateur de l'ambiguïté de la notion d'État en droit international public ?

- Les organisations internationales ont-elles supplanté les États en droit international public ?

- Droit international public - publié le 22/05/2024

Le TPIY, force et limites de la justice internationale

professeur associé, Université de Neuchâtel

Disclosure statement

Pierre Hazan does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) provides funding as a member of The Conversation FR.

View all partners

Pressions politiques, intimidations de témoins, assassinat d’un premier ministre serbe pour sa collaboration avec la justice internationale, jugements controversés, l’histoire du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et de ceux qui l’ont côtoyé a l’odeur et le goût de la fiction. Mais pourtant derrière le roman du TPIY se dessinent des enjeux majeurs en termes de relations internationales ainsi qu’un héritage complexe pour les sociétés de l’ex-Yougoslavie.

Depuis longtemps, le TPIY n’avait plus fait l’actualité comme ces derniers jours : condamnation justifiée à 40 ans de prison pour Radovan Karadzic – le chef politique des Bosno-Serbes – pour sa responsabilité dans les politiques de nettoyage ethnique ; emprisonnement absurde à six jours de prison de la journaliste française Florence Hartmann , pour avoir divulgué des documents ; acquittement-surprise de l’ultranationaliste serbe, Vojislav Seselj. Une fois encore, les décisions du TPIY ont déçu certains et en ont ravi d’autres.

Justice à la solde de l’OTAN ? Cirque juridico-médiatique ? Instrument essentiel pour rétablir la paix et construire la réconciliation ? Vingt-trois ans après sa création et vingt mois avant sa fin programmée, le TPIY est toujours honni ou, au contraire, célébré comme une étape majeure dans la lutte contre l’impunité.

Trois acquittements controversés

L’acquittement, le 31 mars, de Vojislav Seselj restera sans doute comme l’un des trois grands procès du TPIY qui frustreront le plus les victimes, avec celui de l’ex-premier ministre du Kosovo, Ramush Haradinaj et celui du général croate, Ante Gotovina.

Rappelons qu’en 1991, 200 blessés croates alors prisonniers de guerre avaient été froidement assassinés par des soldats serbes ainsi que par des paramilitaires, des volontaires du Parti radical serbe fondé par Seselj. Après l’avoir incarcéré pendant 12 ans, les juges du TPIY ont estimé, malgré tout, que Seselj s’était borné à défendre l’idée d’une grande Serbie et avait participé à « l’effort de guerre » sans avoir une responsabilité directe dans les crimes commis en Croatie et en Bosnie entre 1991 et 1995.

Pourtant, Seselj avait levé une milice, les Aigles blancs, qui s’était illustrée de sinistre manière, et avait affirmé que « si nécessaire, il achèverait lui-même les Croates avec une fourchette rouillée ». Des propos que le TPIY n’a curieusement pas assimilés à de l’incitation à la haine.

Ce jugement – qui pourrait être revu en appel – s’ajoute à deux autres acquittements très controversés du TPIY. On citera d’abord celui de Ramush Haradinaj, accusé de crimes de guerre contre des Serbes et des Roms et dont les témoins-clefs se sont, soit volatilisés, soit sont morts de manière suspecte ou se sont encore rétractés. Il en va de même pour le général croate, Ante Gotovina , condamné en première instance à 24 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité avant d’être acquitté en appel.

Gotovina avait été le responsable de l’opération « Tempête » qui visait à reconquérir en 1995 les Krajinas occupées par les forces serbes. Cette opération s’était soldée par la fuite de 200 000 Serbes, dont les familles étaient parfois établies depuis des siècles sur ces territoires.

Une révolution juridique

Alors que 149 procédures sont désormais closes (dont 19 acquittements), comment appréhender plus de deux décennies de vie du TPIY, au-delà de ces trois jugements qui ont, en partie, entaché la crédibilité du tribunal ? Sans doute faudrait-il répondre comme Zhou Enlai, qui interrogé sur l’analyse qu’il portait sur la Révolution française deux siècles après qu’elle se soit produite, jugeait qu’il était encore trop tôt pour répondre.

Mais passons outre pour constater que le TPIY a été le déclencheur d’une révolution juridique aux effets très politiques. Qui aurait pensé que les murs de la souveraineté nationale puissent être remis en cause si fondamentalement ? Qui aurait imaginé il y a seulement 25 ans que des présidents en exercice puissent un jour être accusés de crimes contre l’humanité ? C’est pourtant ce qu’a fait la Cour pénale internationale créée dans le sillage du TPIY.

Les décisions du TPIY font aujourd’hui jurisprudence sur les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide. Le viol a reçu une attention sans précédent puisque près de la moitié des personnes condamnées par le TPIY ont été déclarées coupables pour des crimes impliquant des violences sexuelles. C’est aussi le premier tribunal pénal international à avoir considéré que le viol utilisé comme une torture ou à des fins d’esclavage sexuel constituait un crime contre l’humanité.

Dans le temps de la guerre

Institution post-Guerre froide, le TPIY a introduit la justice internationale dans le temps même de la guerre. Un audacieux pari aux résultats mitigés. En réalité, l’impératif de la recherche de la paix a primé sur celle de la justice. Ainsi, Radovan Karadzic et Ratko Mladic, les deux principaux chefs bosno-serbes en charge des politiques de nettoyage ethnique, n’ont été inculpés qu’après les massacres de Srebenica de juillet 1995, car jusque-là, ils étaient considérés comme des partenaires indispensables pour un accord de paix.

Depuis, de nombreux efforts ont été accomplis pour mieux réguler la tension entre la recherche de la paix et de la justice , mais celle-ci subsiste toujours : il suffit de voir les tergiversations et les volte-face des puissances occidentales à l’égard du président syrien, Bachar al-Assad. Pour moralement séduisante que soit l’idée d’une justice en temps de guerre, est-elle efficace ?

De fait, l’environnement politique a conditionné l’action du TPIY, indépendamment de la qualité des juges. Cela s’est vérifié une nouvelle fois lorsque les grands pays occidentaux, principaux soutiens du TPIY, se sont trouvés engagés dans une confrontation militaire avec la Serbie, et que le porte-parole de l’OTAN mit en garde le tribunal, affirmant « qu’il ne fallait pas mordre la main qui vous nourrit »… Difficile exercice d’indépendance pour un tribunal, soumis à la bonne volonté des Etats pour accéder aux lieux de crimes, obtenir des preuves, consolider des actes d’accusation et appréhender des inculpés.

Négationnisme vivace

Reste le point le plus délicat : quel a été l’impact du premier tribunal pénal international pour les sociétés de l’ex-Yougoslavie ? Même s’il est trop tôt pour prononcer un jugement d’ensemble, le résultat à l’heure actuelle est en demi-teinte. En dépit des quelques jugements controversés, le TPIY a écrit l’histoire des guerres de l’ex-Yougoslavie des années 1990. Il a amplement documenté les crimes commis par tous les protagonistes. Vingt accusés, et non des moindres, ont plaidé coupables. Ce n’est pas rien.

Il faut cependant ajouter que la majorité des populations de l’ex-Yougoslavie n’ont jamais adhéré au travail du tribunal et que le négationnisme reste vivace. Les propagandes nationalistes ont leur part de responsabilité dans cet échec. In fine, l’expérience du TPIY suggère surtout qu’un tribunal international ne peut trouver sa véritable efficacité comme instrument de réconciliation que s’il s’inscrit dans un processus politique de rapprochement entre ex-ennemis infiniment plus vaste.

- justice internationale

- crimes contre l'humanité

- ex-Yougoslavie

- Bosnie-Herzégovine

Chief Operating Officer (COO)

Technical Assistant - Metabolomics

Data Manager

Director, Social Policy

Head, School of Psychology

Académie des Sciences Morales et Politiques

Progrès et limites de la justice internationale

Séance du lundi 4 décembre 2006

par M. Gilbert Guillaume

Pendant longtemps le droit international fut un droit dont l’observation reposait exclusivement sur la parole donnée. Les différends entre Etats, quelle qu’en soit la nature, se réglaient par la négociation ou par la guerre. Le XIXe siècle vit cependant se développer l’arbitrage inter étatique, première forme de règlement obligatoire des litiges. Les premiers arbitrages furent le fait de chefs d’Etat appelés à se prononcer à titre personnel. Puis l’arbitrage s’institutionnalisa et la convention de La Haye établit en 1889 la Cour permanente d’arbitrage (CPA) qui n’avait d’ailleurs de Cour que le nom, puisque cette convention se bornait à mettre des listes d’arbitres et un règlement de procédure à la disposition des Etats. La CPA devait rendre une quinzaine de sentences avant la première guerre mondiale, avant d’entrer en sommeil.

A l’issue de cette guerre, la Société des Nations et la Cour permanente de justice internationale furent créées. L’une et l’autre étaient mises au service de la paix qui devait être assurée par le respect du droit. Désormais, les différends juridiques entre les Etats pouvaient être soumis à des juges constituant une véritable cour permanente à compétence générale et à vocation universelle.

L’édifice ainsi mis sur pied fut revu au lendemain de la seconde guerre mondiale et l’Organisation des Nations Unies se substitua à la Société des Nations. Un pas décisif fut alors franchi en droit puisque la Charte mit la guerre hors la loi. Elle condamna en effet le recours à la force, sauf cas de légitime défense. Par voie de conséquence, elle rendit obligatoire le règlement pacifique des différends et précisa que les différends d’ordre juridique devraient être soumis à la Cour internationale de Justice qui succédait à la Cour permanente.

Tous les Etats membres des Nations Unies sont désormais automatiquement Parties au Statut de la Cour. En outre soixante-trois d’entre eux ont depuis lors accepté de manière générale sa compétence ; près de 300 traités lui ont confié le soin de trancher les litiges nés de leur application ou de leur interprétation ; de nombreuses affaires lui ont été soumises par compromis intervenu entre les gouvernements intéressés. Depuis 1945, la Cour a connu de 106 affaires contentieuses et 13 (dont deux concernent la France) figurent actuellement à son rôle.

La seconde moitié du XXe siècle a vu par ailleurs se multiplier les juridictions internationales, régionales ou spécialisées. Parmi les premières, il convient de mentionner la Cour de justice des Communautés européennes qui s’assure depuis Luxembourg du respect du droit communautaire par les institutions de l’Union et de la cohérence de l’application de ce droit dans les Etat membres. Il faut également relever l’établissement des Cours européennes et interaméricaines des droits de l’homme installées respectivement à Strasbourg et à San José de Costa Rica.

Au plan mondial sont apparus de multiples tribunaux administratifs internationaux en charge du contentieux opposant les fonctionnaires internationaux et les institutions qui les emploient. Ensuite, a été crée le Tribunal des réclamations Iran/Etats-Unis d’Amérique chargé de liquider le contentieux né entre les deux pays en 1979. Puis, le Tribunal international du droit de la mer de Hambourg a été institué en vue de trancher divers différends en ce domaine. Enfin, l’Organisation mondiale du commerce a mis sur pied un mécanisme quasi-juridictionnel de règlement des différends fort actif ces dernières années.

L’attention du grand public a cependant a été attirée avant tout sur les premiers pas de la justice pénale internationale. Le traité de Versailles avait prévu le jugement de l’Empereur Guillaume II, mais celui-ci se réfugia aux Pays-Bas et le gouvernement néélandais en refusa l’extradition. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les Tribunaux de Nuremberg et Tokyo jugèrent les grands criminels de guerre allemands et japonais. Puis, en 1993, le Conseil de sécurité des Nations Unies créa un Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ayant compétence pour juger les personnes accusées d’avoir commis dans ce pays des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou un génocide. Ce tribunal qui siège à La Haye a pour l’heure condamné définitivement quarante huit personnes. Un autre tribunal, institué dans les mêmes conditions pour le Rwanda, en a définitivement jugé vingt et une . Enfin, une convention signée à Rome en 1998 a prévu la création d’une Cour pénale internationale permanente. Cette convention, ratifiée par 104 pays (dont la France), est entrée en vigueur en 2002. La Cour s’est alors installée, elle aussi, à La Haye et son parquet a depuis lors entamé des enquêtes dans quatre affaires concernant l’Ouganda, la République démocratique du Congo, la République Centre Afrique et le Soudan.. Enfin des tribunaux nationaux à composante internationale ont été crées en Sierra Leone, à Timor oriental et au Cambodge. Il est envisagé d’en instituer un au Liban.

Au total, la justice internationale a fait au cours du XXe siècle des progrès considérables. La confiance nouvelle dont les Etats ont témoigné envers la Cour Internationale de Justice au cours de la dernière décennie et la multiplication des juridictions spécialisées a conduit à une augmentation sensible du nombre des affaires soumises au juge dans des domaines de plus en plus nombreux.

Ces changements répondent largement à certaines transformations de la société internationale : rôle croissant du droit dans une économie libérale mondialisée et dans des sociétés nationales privilégiant la répression pénale ; multiplication des relations interétariques en des domaines nouveaux ; apparition de nouveaux acteurs de la vie internationale et de groupes de pression divers, commerciaux, financiers ou idéologiques.

La prolifération des tribunaux n’en pose pas moins des problèmes sérieux. Elle augmente en premier lieu les risques de chevauchement de compétence entre juridictions concurrentes. Elle autorise de ce fait dans de nombreux cas un choix entre diverses enceintes juridictionnelles et ouvre ainsi la porte à ce qui est trop souvent dénommé « forum shopping », c’est- à dire à une « élection de juridiction » par les demandeurs qui se traduit par une course aux tribunaux entre lesquels ces derniers font leur marché. L’existence de plusieurs fors pouvant se déclarer compétents pour connaître d’un même différend permet en effet aux parties de choisir la juridiction qui leur convient le mieux. Des considérations relatives à l’accès aux tribunaux, à la procédure suivie, à la composition de la Cour, à sa jurisprudence ou encore à sa capacité à prendre des mesures d’urgence motivent généralement le choix des Etats. Ainsi a-t-on vu le Chili et l’Union européenne prêts à saisir l’un le Tribunal du droit de la mer et l’autre l’Organisation mondiale du commerce d’un différend les opposant sur la pêche à l’espadon.

La course aux tribunaux peut sans doute créer une certaine émulation entre les juges et stimuler leur imagination. Elle n’en a pas moins des conséquences négatives. Le choix d’une juridiction peut être motivée par exemple par le fait que la jurisprudence d’un tribunal déterminé se trouve être plus favorable à certains intérêts que celle d’une autre instance. Or toute institution judiciaire évalue son importance en fonction de la fréquence avec laquelle elle est saisie. Certains tribunaux pourraient de ce fait être amenés à orienter leur jurisprudence en vue de développer leurs activités au détriment d’une approche plus objective de la justice. Une telle évolution serait profondément dommageable à la justice internationale. Le loi du marché sous la pression des médias ne saurait être la loi de la justice.

Les chevauchements juridictionnels emportent une seconde conséquence préoccupante du fait qu’ils augmentent les risques de contrariété de jugements. Deux tribunaux peuvent en effet être saisis concurremment d’un différend et rendre des décisions contradictoires. Ils peuvent aussi dans les motifs de leurs jugements interpréter différemment une même règle de droit et porter ainsi atteinte à l’unité du droit international, voire à sa certitude.

Ces situations se sont déjà rencontrées. Ainsi dans l’affaire Tadic , le Tribunal Pénal International pour l’ex.Yougoslavie a en 1999, adopté des positions diamétralement opposées à celles retenues par la Cour internationale de justice quelques années auparavant dans une affaire opposant le Nicaragua aux Etats-Unis, pour ce qui est des responsabilités encourues par un Etat qui intervient dans une guerre civile sur le territoire d’un autre Etat.

En réalité, la spécialisation croissante des juridictions internationales comporte un danger grave : celui que soient oubliées les perspectives d’ensemble. Certes, le droit international doit s’adapter aux divers domaines qu’il aborde. Il doit aussi s’adapter aux besoins locaux et régionaux. Mais, il doit conserver son unité et fournir aux acteurs de la vie internationale un cadre sûr. La multiplicité des juridictions doit être source d’enrichissement et non d ’anarchie.

Comment y parvenir ?

Il convient tout d’abord d’éviter d’aggraver la présente situation. Avant de créer une nouvelle juridiction, le législateur internationale doit s’interroger sur la question de savoir si les fonctions qu’il entend ainsi soumettre à un contrôle juridictionnel ne pourraient pas être avantageusement remplies par une juridiction existante.

Par ailleurs, les juges doivent prendre eux-mêmes conscience des dangers résultant de la prolifération des juridictions internationales, s’informer des jurisprudences développées par leurs collègues et entretenir des relations suivies.

On peut craindre cependant que ces solutions minimales ne soient pas suffisantes. Tout organe, qu’il soit judiciaire ou non, a tendance à se développer de manière autonome et le délibéré judiciaire comporte à cet égard des risques particuliers.

Les systèmes nationaux ont résolu ces problèmes en instituant des cours suprêmes chargées d’assurer la cohérence de la jurisprudence. Cette solution pourrait être transposée au plan international et certains ont proposé que la Cour internationale de justice se voit reconnaître le soin de connaître en appel ou en cassation des jugements rendus par les autres tribunaux internationaux. Mais une telle réforme impliquerait une volonté politique forte des Etats qui n’existe certainement pas et l’on pourrait tout au plus songer, comme je l’avais proposé en 2001 à l’Assemblée générale des Nations-Unies, à donner à la Cour compétence pour répondre aux questions préjudicielles que d’autres tribunaux internationaux pourraient lui poser.

Le développement rapide de la justice internationale a non seulement remis en cause la cohérence du système pris dans son ensemble, mais encore posé dans chaque juridiction des problèmes difficiles d’organisation et de fonctionnement.

Les Etats ont toujours été très sensibles à la composition des tribunaux internationaux et la plupart d’entre eux souhaitent pouvoir désigner un juge siégeant en leur sein. Une telle solution a été retenue dans les juridictions régionales, telles les Cours de Luxembourg et de Strasbourg, mais elle était à l’évidence impossible à mettre sur pied au niveau mondial. Il a alors été convenu que les juges devraient être choisis de manière à assurer une représentation des « grandes formes de civilisation » ou une répartition géographique équitable de postes. Ainsi, la Cour internationale de Justice est composée actuellement de 15 juges dont 5 ont traditionnellement la nationalité des membres permanents du Conseil de Sécurité, tandis que les autres proviennent en ce moment de l’Allemagne, du Japon, de la Jordanie, de Madagascar, du Maroc, du Mexique, de la Nouvelle Zélande, du Sierra Leone et du Venezuela.

De telles préoccupations pouvaient à première vue sembler étrangères aux tribunaux pénaux internationaux chargés de juger des individus et non des Etats. Aussi bien, aucun juge yougoslave ou rwandais n’a-t-il été désigné comme membre des tribunaux pour l’ex-Yougoslavie ou le Rwanda. Mais l’enjeu est réapparu lors de l’élaboration de la convention de Rome créant un Tribunal pénal permanent et les Etats, soucieux de voir leurs nationaux jugés dans des conditions telles que leur comportement soit apprécié dans une juste perspective, ont introduit dans la convention des dispositions complexes relatives aux conditions que doivent remplir les futurs juges : origine nationale, compétence en droit pénal ou en droit international public, équilibre entre les hommes et les femmes, etc.

En tout état de cause et quelles que soient les précautions dont les Chancelleries s’entourent lors de la rédaction des statuts, l’expérience montre que les juridictions permanentes internationales, une fois crées, ont leur vie propre. Dès lors que les Etats décident de confier à un corps permanent de magistrats le soin de dire le droit, l’application et l’interprétation de ce droit leur échappera très largement.

Aboutir à une décision au sein d’une juridiction internationale implique cependant une procédure agréee et un délibéré approprié. Sur ces divers points, les juges internationaux font face à des problèmes différents de ceux que rencontrent les juges nationaux.

Ils doivent en premier lieu pouvoir communiquer et de se comprendre. Dès l’abord se pose donc le problème de la langue. Lorsqu’en 1922 avait été préparé le statut de la Cour permanente, il avait été envisagé que le français soit la langue unique de la Cour. Le Royaume-Uni s’y était opposé et finalement le français et l’anglais furent alors adoptés et sont depuis lors restées les langues officielles de la Cour. La même solution a été retenue en droit à Strasbourg, à Hambourg et dans les juridictions pénales internationales. A Luxembourg, toutes les langues des pays membres de l’Union européenne sont en droit sur un plan d’égalité, mais en fait la Cour délibère en français. L’anglais progresse cependant partout, en particulier à Strasbourg, encore que le français conserve en ce domaine, tant au barreau que parmi les juges, une place nettement plus importantes que celle qu’il a dans bien d’autres secteurs.

Une langue n’est pas seulement un moyen de communiquer ; elle est porteuse de concepts et la multiplicité des langues ne constitue que la forme la plus apparente de la diversité des civilisations. Aussi, les juges internationaux ont-ils à surmonter non seulement des barrières linguistiques, mais encore des barrières culturelles.

Ces différences d’approche sont particulièrement nettes dans le domaine procédural et les débats se poursuivent à l’infini sur les mérites respectifs des procédures écrites et orales, sur la longueur souhaitable des arrêts et leur mode de rédaction, ou sur l’utilité des opinions individuelles ou dissidentes. Les solutions varient en ce domaine. A la Cour internationale de Justice les mémoires écrits étaient traditionnellement abondants, les plaidoiries orales importantes, les arrêts fort longs et les opinions séparées nombreuses. Dans les dernières années, les procédures se sont cependant allégées et les arrêts raccourcis. A Luxembourg, les plaidoiries ont été dès l’abord réduites au minimum et les opinions séparées exclues. Au Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie, comme au Tribunal sur le Rwanda, la procédure accusatoire adoptée en suivant le modèle américain a conduit à multiplier les audiences en vue de l’audition, dans la plupart des cas, de centaines de témoins soumis à interrogatoire et contre-interrogatoire. Dans l’affaire Milosevic le procureur a fait comparaître près de 400 témoins et le procès avait déja duré quatre années lorsqu’il fut interrompu en 2006 par le décès de l’accusé.

Il n’est pas aisé de porter une appréciation globale sur l’œuvre accomplie par ces diverses juridictions. Certains jalons peuvent cependant être posés.

En termes quantitatifs, il convient de noter que le nombre des affaires soumises au juge international a été en augmentant constamment. Les tribunaux ont par suite été amenés à solliciter des ressources supplémentaires pour faire face à ces nouvelles charges. Ainsi le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie dispose aujourd’hui d’un budget annuel de plus de 130 millions de dollars des Etats-Unis et son personnel est-il de près de 1200 agents. Son coût dépasse 10 % du budget des Nations Unies et le coût de chaque affaire atteint les 10 millions de dollars . D’autres tribunaux sont plus raisonnables, et la Cour internationale de justice dispose par exemple de moins de 100 agents (toutes catégories confondues).

Quoi qu’il en soit, la productivité des juridiction inter étatiques a dans l’ensemble été en s’améliorant au cours des dernières années. La Cour de Luxembourg a rendu 375 arrêts en 2004 et la Cour de Strasbourg 1105 en 2005. L’organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce prend tous les ans une dizaine de décisions. Le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie fait de même. Le Tribunal pénal pour le Rwanda a rencontré plus de difficultés puisque depuis ses origines seulement vingt et un cas ont été tranchés par ses soins. Quant à la Cour internationale de justice, elle s’est prononcée en 2005 sur dix affaires. Les dossiers en instance n’en continuent pas moins de s’accumuler dans des proportions d’ailleurs variables : 13 pour la Cour internationale de justice, 840 pour la Cour de justice des Communautés européennes, 82.100 pour la Cour européenne des droits de l’homme, tandis que 45 prisonniers sont détenus à Scheveningen dans l’attente d’être jugés par le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie. Enfin, le parquet de la Cour pénale internationale s’est lancé dans plusieurs enquêtes sans que la Cour elle même ait pour l’heure rendu de jugement au fond. A l’évidence, des réformes s’imposent.

Elles sont probablement de nature différente selon les cas. Les juridictions pénales créees pour juger certains crimes commis dans l’ex-Yougoslavie et au Rwanda se trouvent devant un dilemme : soit libérer des prisonniers en détention provisoire prolongée, ce qu’a déjà fait une chambre du tribunal, soit accélérer les procédures en les modifiant profondément, soit transférer certains dossiers aux juridictions nationales (solution qui a été retenue pour douze accusés). La Cour internationale de justice va devoir réfléchir aux conditions dans lesquelles elle pourrait accélérer ses procédures et statuer en formations plus restreintes. La Cour de Strasbourg devra s’interroger sur la mise au point d’un système de filtre plus rigoureux analogue à ceux existant maintenant en France pour le Conseil d’Etat et la Cour de cassation. Quant à la Cour de Luxembourg, elle continuera probablement à transférer certaines affaires au tribunal de première instance. Les Etats et les contribuables ne pourront indéfiniment voir croître le coût de la justice internationale. La mission de celle-ci doit être clairement définie, des moyens appropriés lui être fournis et les juges doivent en tirer le meilleur parti.

Au-delà de ces réflexions portant sur la justice internationale telle qu’elle se présente à l’heure actuelle, quelle appréciation peut-on porter sur le rôle qui pourrait être le sien dans la société du XXIème siècle ? Le juge international parviendra-t-il en d’autres termes à maintenir demain la paix entre les nations en remplissant une mission comparable à celle confiée au juge national ? La question doit être posée à la fois en ce qui concerne les différends inter étatiques et pour ce qui est de la justice pénale.

Le rôle du juge dans la solution des litiges entre Etats s’est considérablement accru et continuera certainement à se développer . Il comporte cependant des limites qu’il apparaît difficile de franchir.

La première limite de ces limites tient à la nature même du droit. Le ministère du juge consiste en effet à restaurer la paix sociale en appliquant le droit dans les rapports entre les justiciables. Mais le droit ne résout pas tous les désordres et tous les déséquilibres. Il ne peut prétendre saisir l’ensemble du réel. Dans toute société, il est des tensions plus au moins diffuses qui doivent trouver une réponse par des moyens autres que l’application par le juge de la règle de droit. Il en est ainsi par exemple de certaines tensions familiales ou de difficultés apparues au sein de l’entreprise. Il en est de même dans la société internationale.

Par ailleurs, les différends sont souvent complexes. Il n’est pas de différend juridique pur : ceux apparus entre les Etats ont toujours un aspect politique. Et l’on peut chercher à les résoudre par des méthodes telles que la négociation ou la médiation qui ne conduisent pas à appliquer purement et simplement le droit. Dans l’affaire du Canal de Beagle , un arbitrage rendu conformément au droit applicable fut sur le point de déclencher un conflit armé entre l’Argentine et le Chili ; en revanche, une médiation pontificale permit par la suite de mettre un terme au différend. De même, dans l’affaire du Rainbow Warrior , le Secrétaire général des Nations-Unies fut capable, en tant que médiateur, de trouver une solution aux difficultés nées entre la France et la Nouvelle Zélande du fait de l’action des services secrets français, alors qu’un examen de l’affaire en droit n’aurait fait qu’envenimer les rapports entre les deux pays.

Outre ces limites liées à la nature même du droit, il en est d’autres résultant de la structure même de la société internationale. Cette société a certes connu certaines formes d’intégration au niveau régional, mais, elle demeure pour l’essentiel composée d’Etats souverains, qui demeurent les garants de la vie des peuples et de l’existence de la société internationale. Ce sont donc les Etat eux-mêmes qui créent l’essentiel du droit. Ce sont le plus souvent les Etats seuls qui peuvent saisir le juge. Ce sont enfin les Etats qui assurent eux-mêmes l’exécution des décisions de justice. De ce fait, les progrès de la justice internationale sont étroitement liés à l’existence des Etats et à leur volonté.

Il en est bien entendu de même de la justice pénale internationale. Celle-ci n’en pose pas moins des problèmes spécifiques qui méritent un examen attentif.

La justice pénale internationale s’est jusqu’à présent exercée pour l’essentiel sur des nations ou des communautés vaincues à la suite de conflits armés internationaux ou de guerres civiles. Certains avaient pensé que ce stade pourrait être dépassé du fait de la création de la Cour pénale internationale. Toutefois, la compétence de cette dernière, demeure pour l’heure réduite du fait que ni les Etats-Unis, ni la Russie, ni la Chine, ni l’Inde, ni les Etats arabes (à l’exception de la Jordanie), ni Israël ne sont devenus parties à la Convention de Rome. Bien plus, les premières affaires dont celle-ci a eu à connaître concernent les vaincus de guerres civiles menées en Ouganda et au Congo et si le Conseil de sécurité l’a saisi de la situation au Darfour, le parquet de la Cour semble avoir de grandes difficultés à progresser dans cette affaire.

Par ailleurs, la répression pénale a ses limites propres. La Convention de Rome précise certes en son préambule que les Etats Parties sont « déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs » de certains « crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes ». Mais, les politiques pénales ont leurs limites souvent rappelées d’ailleurs en droit interne dans les cercles mêmes qui militent en faveur de la justice pénale internationale. C’est que la crainte du châtiment n’a pas toujours un effet dissuasif et si la Société des Nations avait établi un tribunal pénal international, comme elle l’avait envisagé en 1937, le comportement d’Adolf Hitler et des dirigeants nazis n’aurait probablement pas été bouleversé de ce fait.

Enfin la question doit être posée de savoir si, en toutes circonstances la sanction pénale est nécessaire (en particulier à l’issue de guerres civiles ou des dictatures méconnaissant les droits les plus élémentaires de la personne humaine). Il est des pays, telle l’Afrique du Sud, qui ont préféré mettre sur pied des mécanismes de réconciliation ; il en est d’autres qui ont opté pour le silence. Il y va là des rapports difficiles entre la justice et la paix et il appartient, me semble-t-il, en ce domaine comme en tout autre, à chaque peuple de choisir librement son destin.

En définitive, le recours à la justice pénale internationale, pour les Etats qui y consentent, semble justifié dans le cas de crimes particulièrement graves, tels le génocide ou les crimes contre l’humanité. En revanche, on ne saurait lui confier le jugement de tous les crimes de guerre sans lui faire courir le risque d’une asphyxie totale. La plupart d’entre eux devraient être laissés à l’appréciation du juge national.

Selon la Charte des Nations Unies , celle-ci a pour premier but de « maintenir la paix et la sécurité internationales ». La Charte a établi à cette fin le Conseil de sécurité qui a la responsabilité principale en ce domaine. Elle a aussi posé le principe que les différends internationaux doivent être réglés « conformément aux principes de la justice et du droit international ». C’est en application de ce principe qu’a été institué la Cour internationale de justice, puis que l’ont été de nombreuses autres juridictions inter étatiques spécialisées. Bien plus, c’est au nom du maintien de la paix que le Conseil de sécurité a crée les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda. La paix apparaît ainsi comme la suprême valeur de la société internationale et la justice comme un des instruments de la paix.

A cet égard, la prévention est à l’évidence toujours préférable à la répression. L’action pénale peut parfois être nécessaire ; elle n’en traduit pas moins un échec. Loin des projecteurs médiatiques, la négociation, la médiation, l’arbitrage et la justice inter étatique conservent un rôle essentiel à jouer. Espérons que le XXIème siècle marquera de nouveaux progrès dans cette direction.

J’aime ça :

Ce prix biennal créé en 1977 est décerné « à l’auteur d’un ouvrage juridique de valeur ou à l’auteur d’une action ou d’une œuvre civique méritoire ».

Le jury est composé des membres de la section Législation, Droit public et Jurisprudence.

Les lauréats

2019 – Benjamin Lloret pour sa thèse, La protection internationale des minorités. Le regard de la doctrine française de l’entre-deux-guerres , soutenue le 18 mai 2018 à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas.

2017 – Olivier Jouanjan pour son ouvrage Justifier l’injustifiable. L’ordre du discours juridique nazi , Paris (PUF), 2017.

2015 – Athanasia Petropoulou pour son ouvrage Liberté et sécurité. Les mesures antiterroristes et la Cour européenne des Droits de l’Homme , Paris (Pedone), 2014.

2013 – Michel Troper et Dominique Chagnollaud (sous la direction de), Traité international de droit constitutionnel. Théorie de la Constitution , Paris (Dalloz), 2012, 3 tomes.

2011 – Brunessen Bertrand, pour sa thèse de doctorat Le juge de l’Union européenne, juge administratif , soutenue le 19 juin 2010 (Paris II).

2009 – prix non attribué.

2007 – François Givord , Claude Giverdon et Pierre Capoulade pour leur ouvrage La copropriété , Paris (Dalloz), 2006.

2005 – Béhibro K. Guy Claude Kouakou pour sa thèse de doctorat en droit Le contentieux de la fonction publique internationale. Contribution à l’étude du régime juridique des commissions de recours et d’appel de l’agence intergouvernementale de la francophonie , soutenue le 15 juin 2004 à l’Université René Descartes-Paris V.

2003 – Claire Bouglé – Le Roux, pour sa thèse de doctorat La cour de cassation et le code pénal de 1810. Le principe de légalité à l’épreuve de la jurisprudence (1811 – 1863) , soutenue le 5 janvier 2002 à l’Université de Rennes-I

2001 – Roger -A. Lhombreaud , Mémoires et destin , fin d’une adolescence en temps de guerre , Paris (XXIe siècle – Gutenberg), 2000.

1999 – Matthieu Reeb pour l’édition du Recueil des sentences du Tribunal arbitral du sport , Berne (Stæmpfli), 1998.

En savoir plus sur Académie des Sciences Morales et Politiques

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Continue reading

Le moteur de recherche des thèses françaises

Les personnes liées aux thèses, recherche avancée, limites au principe du consentement des états à la compétence de la cour mondiale : (droit et politiques juridiques), mots clés contrôlés, mots clés libres.

Le principe du consentement des Etats à la compétence de la Cour internationale de Justice (CIJ) et de sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI), est un principe fondamental du procès international. Selon la Cour, appuyée par la doctrine, la compétence de la Cour serait même entièrement gouvernée par ce principe. Affirmer l’existence de limites induit un hiatus entre la théorie et la pratique. L’étude des sources de la compétence de la Cour conduit en effet à identifier des éléments qui ne s’accordent pas avec ce discours. La réalité des affaires devant la Cour contraste avec l’image renvoyée d’une juridiction sous la tutelle du consentement des Etats à sa compétence, et met en lumière les politiques juridiques poursuivies par les principaux acteurs du procès devant la Cour : les Etats et la Cour elle-même.

- français

- Home

- Faculté de droit

- Faculté de droit – Thèses et mémoires

L'exécution des décisions de la Cour internationale de Justice : faiblesses et malentendus

- Cour internationale de justice

- Conseil de sécurité

- Exécution volontaire

- Exécution forcée

- Nations Unies

- Décisions

- Droit de véto

- Souveraineté nationale

- Droit international

- International Court of Justice

- Security Council

- Power of Veto

- United Nations

- Intemational Law

- Enforcement

- National Sovereignty

Abstract(s)

Collections.

- Thèses et mémoires électroniques de l’Université de Montréal [24009]

- Faculté de droit – Thèses et mémoires [760]

This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.

Les défis et les limites de la justice internationale

Afrique du Sud : pourquoi le pays attaque Israël en justice?

Guerre Israël-Hamas : quel rôle la justice internationale peut-elle jouer ?

Les actions en justice pour inaction climatique peuvent-elles faire bouger les États ?

Guatemala : 20 ans de prison après le massacre d'indigènes

Génocidaires : la parole aux accusés

Wagner classée comme organisation criminelle : quelles répercussions pour le groupe paramilitaire russe ?

Angola : Isabel dos Santos nie être visée par une enquête d’Interpol

La Belgique prête à passer un accord avec l'Iran pour libérer un travailleur humanitaire

Génocide Tutsi au Rwanda : Vénuste Nyombayire bénéficie d'un non-lieu

Condamnation d'un ancien responsable iranien par un tribunal suedois

Rwanda : Laurent Bucyibaruta reconnu coupable de complicité de génocide

Génocide des Tutsi au Rwanda : réactions après la condamnation de Laurent Bucyibaruta

Génocide Tutsi au Rwanda : l’ex préfet Laurent Bucyibaruta comparaît pour complicité

Crimes de guerre en Ukraine : un casse-tête juridique

Ukraine : quelles attentes pour le premier procès pour crimes de guerre dans le pays ?

Ukraine : un soldat russe devant la justice

Guerre en Ukraine : que peut-on attendre de la justice internationale ?

Comment indémniser les victimes ? "Il faudrait une volonté politique réelle"

Corruption : 4 questions à Sara Brimbeuf de Transparency International sur l'affaire des biens mal acquis

La Syrie accusée de crimes contre l'humanité

Justice internationale : "La CPI n'a connu que des procès africains, mais le futur devrait être différent"

Paradis fiscaux : que révèle l'enquête OpenLux ?

Justice internationale : Karim Khan élu procureur de la Cour pénale internationale

Direct - l'armée israélienne annonce la mort de quatre otages à gaza, quelle influence possible pour l'extrême droite au parlement européen , israël : zone de non-droit , claudia sheinbaum, première présidente du mexique : "le peuple avant tout" , direct - l'ukraine s'attend à plus de coupures de courant après les frappes russes sur son réseau électrique, afrique du sud : "l'anc paie l'héritage de jacob zuma", élections européennes : mode d’emploi.

Immunités des organisations internationales : l’arrêt de la Cour suprême des États-Unis, Jam et al. v. international finance corp.

- Référence bibliographique

Dreysse Daphné, Cahin Gérard, Lagrange Évelyne. Immunités des organisations internationales : l’arrêt de la Cour suprême des États-Unis, Jam et al. v. international finance corp. . In: Annuaire français de droit international , volume 65, 2019. pp. 238-252.

DOI : https://doi.org/10.3406/afdi.2019.5303

www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_2019_num_65_1_5303

- RIS (ProCite, Endnote, ...)

- 1. Le contexte légal et factuel du différend [link]

- a) L’immunité des États étrangers comme référence : vers l’immunité restreinte [link]

- b) Mêmes exceptions, mêmes conditions [link]

- 1. La préférence donnée au sens ordinaire : le refus d’une interprétation téléologique [link]

- 2. Une application différente du canon d’interprétation : un renvoi général susceptible d’évolution [link]

- 1. La remise en cause de la solution d’Atkinson [link]

- 2. La cohérence globale : un régime unique commun [link]

- 1. Restreindre l’immunité pour rendre effectif le droit au juge ? [link]

- a) Le coût ou les effets négatifs de l’assimilation : insécurité et ingérence [link]

- b) La pérennité des organisations internationales assurée par deux protections : l’existence de conditions et la conclusion d’un nouvel accord [link]

Texte intégral

238 droit et pratique des organisations internationales

IMMUNITÉS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES : L’ARRÊT DE LA COUR SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS,

JAM ET AL. V. INTERNATIONAL FINANCE CORP.

Daphné DREYSSÉ*

L’arrêt Jam et al. v. International Finance Corp. sonne comme un coup de tonnerre dans le droit des immunités et des privilèges accordés aux organisations internationales aux États-Unis. Longtemps – et depuis l’évolution du régime des immunités des États – la question de l’étendue de l’immunité des organisations

internationales y est demeurée ouverte et une clarification de la Cour suprême

était attendue 1. Dans des termes qui ne laissent guère de doute – «[ t] he International Finance Corporation is therefore not absolutely immune from suit » 2 – la Cour suprême a remis en cause le caractère absolu de l’immunité de juridiction

dont bénéficiait jusqu’alors la Société financière internationale sur le fondement

de la loi sur les immunités des organisations internationales (International Organizations Immunities Act de 1945, ci-après «IOIA » ) et semble redéfinir la portée

de l’immunité de juridiction à laquelle les organisations internationales peuvent prétendre en vertu du droit interne. En effet, dans une décision adoptée à la majorité

3, les juges de la Cour suprême ont décidé d’interpréter la loi sur les immunités des organisations internationales de manière évolutive et d’aligner l’étendue de l’immunité de juridiction des organisations internationales sur celle conférée aux États étrangers en vertu du Foreign Sovereign Immunities Act de 1976 (ci-après : «FSIA » ). L’immunité de juridiction est ainsi limitée : les organisations internationales

ne pourront plus bénéficier, sauf exceptions 4, d’une immunité de juridiction pour leurs activités commerciales (pour les actes jure gestionis). L’arrêt de la Cour suprême semble bien révolutionner la matière et vient clore un débat doctrinal 5.

Dans le même temps, la solution soulève de nombreuses interrogations notamment sur la portée et les conséquences pratiques pour les organisations internationales,

et en particulier pour les organisations internationales financières comme la Société financière internationale et les autres banques de développement. Ces

(*) Docteure en droit de l’Université Paris II Panthéon-Assas.

1. I. Pingel, «Les privilèges et immunités de l’organisation internationale » , in É. Lagrange et

droit et pratique des organisations internationales 239

organisations seront-elles en mesure de continuer à exercer leurs missions en toute indépendance ? Cette décision nationale s’inscrit-elle dans un courant plus hostile aux immunités des organisations internationales ? Ainsi, si la solution est claire (I), de nombreuses questions se posent concernant sa portée (II).

I. – La solution : le choix de l’alignement de l’immunité de juridiction des organisations internationales sur celle des états

Au terme d’un arrêt d’une quinzaine de pages, accompagné d’une opinion dissidente presque aussi longue du Juge Breyer, la Cour suprême semble avoir

renversé la solution : les organisations internationales qui bénéficiaient jusqu’alors

d’une immunité absolue de juridiction, souvent critiquée, peuvent désormais être attraites devant une juridiction des États-Unis dès lors que le différend qui les oppose à une personne privée est fondé sur une activité commerciale (A). Si la solution est en elle-même d’une importance capitale et conduit à annuler des décennies de précédents 6, le raisonnement de la Cour en matière interprétative est également riche d’enseignements (B).

A. La solution : l’absence d’immunité pour les actes de nature commerciale

1. le contexte légal et factuel du différend.

Contexte et faits de l’espèce. – «Plus importante institution mondiale d’aide au développement » 7, la Société financière internationale (ci-après : «SFI » ) est

une organisation internationale, dont le siège est à Washington, et fait partie du groupe Banque mondiale. Pour «stimuler l’expansion économique » du secteur

privé conformément à son objet, la SFI finance des projets de développement en

accordant des prêts à des entreprises dans le secteur privé dans les régions moins

développées. C’est ainsi dans le cadre de ses activités qu’elle a participé au financement

de la construction d’une des plus importantes centrales au charbon en Inde, en consentant un prêt de 450 millions de dollars en 2008 8. Dès 2011, une association représentant les intérêts des pêcheurs riverains de la centrale a déposé une plainte auprès du bureau du Compliance Advisor Ombudsman de la SFI 9, suivie

240 droit et pratique des organisations internationales

d’une seconde plainte en 2016 10. Les griefs de ces plaintes sont sensiblement identiques, si bien que les deux affaires ont été jointes. En effet, dans chacune d’elles, les demandeurs entendent agir en réparation pour des dommages environnementaux et sociaux causés par la centrale (destruction des habitats naturels, pollution de l’eau, diminution de la population de poissons, émissions atmosphériques, accès bloqué aux sites de pêche et de séchage). L’audit réalisé à la demande du

Compliance Advisor Ombudsman a révélé les lacunes de la SFI dans l’évaluation et la supervision du projet et de la société exploitante 11. Un groupe d’agriculteurs et de pêcheurs riverains ont alors intenté une action contre la SFI pour négligence

devant le tribunal fédéral pour le district de Columbia en 2015. La Société financière

internationale s’est prévalue de son immunité de juridiction sur le fondement de l’IOIA pour empêcher toute action en justice. Dans une décision, confirmée par

la suite par la Cour d’appel, le tribunal a reconnu le caractère absolu de l’immunité de juridiction, privant ainsi les demandeurs de toute action devant les juridictions américaines. L’affaire a alors été portée devant la Cour suprême des États-Unis, qui devait interpréter l’IOIA et déterminer l’étendue de l’immunité de juridiction

dont bénéficient les organisations internationales reconnues.

Contexte légal. – Aux États-Unis, les immunités et les privilèges des organisations

internationales sont principalement définis par le droit interne 12. C’est ainsi l’International Organizations Immunities Act qui vient garantir aux organisations internationales les privilèges et immunités dont elles ont besoin pour assurer leurs missions 13. S’agissant de l’immunité de juridiction, il est prévu qu’ «[ i] nternational

droit et pratique des organisations internationales 241

organizations, their property and their assets, wherever located, and by whomsoever held, shall enjoy the same immunity from suit and every form of judicial process as is enjoyed by foreign governments » 14. Ainsi, l’immunité de juridiction des organisations

internationales est définie par référence à celle dont bénéficient les États étrangers. Cette définition «par référence » est également retenue s’agissant d’autres privilèges comme les privilèges fiscaux. En revanche, l’IOIA définit l’immunité de perquisition,

l’inviolabilité des archives ou encore l’exonération des impôts sans référence aux États étrangers 15. S’agissant de la Société financière internationale, celle-ci ne peut prétendre bénéficier d’une immunité de juridiction que sur le fondement de l’IOIA 16.

En effet, selon ses Statuts, l’immunité de juridiction ne joue que dans l’hypothèse de poursuites engagées contre la Société par un État membre. Dans tous les autres cas, la Société peut être poursuivie devant tout «tribunal ayant compétence dans les territoires d’un État membre où elle possède un bureau, où elle a nommé un agent

chargé de recevoir des significations ou sommations, ou bien où elle a émis ou garanti

des valeurs mobilières » 17. De plus, s’il existe bien un instrument conventionnel, la Convention du 21 novembre 1947 relative aux privilèges et immunités des Institutions spécialisées des Nations Unies qui s’applique aux institutions membres du

Groupe de la Banque mondiale (dont fait partie la Société financière internationale),

celui-ci n’est pas applicable aux États-Unis dans la mesure où ils n’y sont pas partie 18.

En tout état de cause, cette Convention a un rôle très limité concernant la SFI dans la mesure où l’annexe XIII fait référence aux Statuts de la SFI pour déterminer l’étendue de l’immunité 19. Ainsi, pour déterminer si la Société financière internationale bénéficie d’une immunité de juridiction concernant le différend l’opposant aux pêcheurs et agriculteurs riverains, la Cour doit déterminer ce que signifie «la

même immunité dont jouissent les États étrangers » , étant entendu que l’immunité de juridiction des États a évolué depuis l’adoption de la loi en 1945.

2. La «même immunité» que les États étrangers : l’application de la FSIA aux organisations internationales

a) L’immunité des États étrangers comme référence : vers l’immunité restreinte

Si le texte ne laisse place à aucun doute quant à l’existence d’une immunité de juridiction, et s’il lie celle accordée aux organisations internationales à celle des États étrangers, les deux parties s’opposent sur le sens et la manière d’interpréter

242 droit et pratique des organisations internationales

l’expression «the same immunity […] as is enjoyed by foreign governments » : le législateur a-t-il entendu conférer aux organisations internationales une immunité

semblable à celle dont bénéficiaient les États étrangers au moment où il a adopté

le texte, c’est-à-dire en 1945, ou bien a-t-il voulu que l’immunité des organisations internationales soit en tout point identique à celle des États étrangers, si bien que l’évolution de l’étendue de l’une implique nécessairement l’évolution de l’autre ?

Solution. – La réponse de la Cour est claire : elle lie irrémédiablement l’immunité des organisations internationales à celle des États et explique que l’expression

«means that the Foreign Sovereign Immunities Act governs the immunity of international organizations » 20. Ce faisant, elle rejette sans surprise un premier argument de la SFI qui soutenait que les deux immunités n’étaient pas liées, chacune

ayant une finalité différente. S’il est incontestablement exact qu’à la différence des

immunités des États étrangers, qui sont fondées sur la souveraineté et l’égalité des États 21, les organisations internationales bénéficient d’une immunité afin

d’assurer leurs missions et la réalisation de leurs objectifs en toute indépendance, l’IOIA ne mentionne pas la finalité de l’immunité de juridiction des organisations internationales et l’a définie exclusivement par référence à celle des États. In fine,

le raisonnement de la Cour se veut «neutre » : il ne s’agit pas de raisonner dans le cadre des organisations internationales, ou même plus généralement dans le cadre du droit international, mais bien d’interpréter une disposition législative – la Cour utilise par conséquent ses méthodes classiques d’interprétation (sens ordinaire, interprétation comparative, canon de référence). Ainsi, elle relève que l’expression «the same » est celle qu’utilise le Congrès «typically […] to make one thing continuously equivalent to another » 22.

Ainsi, c’est l’immunité de juridiction des États étrangers qui définit celle des

organisations internationales. En d’autres termes, la portée de l’immunité des

organisations internationales n’est pas définie en soi et il convient de se référer à l’immunité de juridiction des États étrangers telle qu’elle est définie par le Foreign Sovereign Immunities Act de 1976. Cette absence de définition dans l’IOIA a pour conséquence l’évolution possible de l’étendue de l’immunité de juridiction : l’immunité

des organisations internationales suit celle dont bénéficient les États. Cette

possibilité d’évolution se remarque à la temporalité dans laquelle la Cour inscrit sa décision : «today » apparaît en effet à de nombreuses reprises et figure explicitement

dans le dispositif. Ainsi, il est indifférent en soi de savoir que l’immunité de juridiction des États étrangers était presque absolue en 1945. Il s’agit de se placer à la date «d’aujourd’hui » . Depuis 1976, l’immunité de juridiction des États étrangers est restreinte, c’est-à-dire limitée aux actes jure imperii. Par voie de conséquence, «[ t] he International Finance Corporation is […] not absolutely immune from suit » .

b) Mêmes exceptions, mêmes conditions

Plus encore, c’est l’intégralité du régime de l’immunité de juridiction des États étrangers qui s’applique, «governs » 23 selon la Cour, aux organisations internationales. Ainsi, l’immunité est restreinte dans la même mesure que celle des États. La seconde exception générale liée à la nature de l’activité s’applique alors ;

la Société financière internationale – comme n’importe quelle autre organisation

internationale reconnue – n’est pas à l’abri de poursuites pour ses activités

droit et pratique des organisations internationales 243

commerciales. Sur ce point, la Cour précise qu’une activité est susceptible d’être

qualifiée comme commerciale dès lors qu’elle est une activité «by which a private party engages in trade or commerce » , reprenant la définition qu’elle avait donnée

dans son arrêt République d’Argentine c. Weltover 24. De même, les conditions nécessaires pour qu’une juridiction américaine puisse statuer sur un différend ayant pour défendeur une organisation internationale sont identiques à celles prévues dans la FSIA. Deux conditions doivent ainsi être réunies : l’activité commerciale

doit avoir un lien suffisant avec les États-Unis d’une part 25, et l’action en justice doit être fondée sur l’activité commerciale elle-même ou sur des actes accomplis en relation avec l’activité commerciale d’autre part 26. Dès lors c’est, semble-t-il, l’intégralité du régime, c’est-à-dire toutes les exceptions prévues à l’article 28 US Code § 1605, qui se trouve applicable aux organisations internationales mutatis mutandis. En ce sens, la Cour ne rend pas uniquement applicable la distinction entre acte jure imperii et jure gestionis, elle étend l’application de la FSIA aux organisations internationales 27, par transposition ou assimilation. C’est de cette manière qu’il convient de comprendre le terme «equivalent » utilisé par la Cour 28.

La Cour assoit sa solution sur un raisonnement en trois étapes qui est particulièrement convaincant : l’immunité de juridiction des organisations internationales

est liée à celle dont bénéficient les États ; l’immunité des organisations

internationales est plus précisément la même, c’est-à-dire équivalente à celle dont

bénéficient les États ; par conséquent, il convient d’appliquer les règles prévues

dans la FSIA aux organisations internationales. Dès lors les organisations internationales

ne bénéficient pas d’une immunité de juridiction absolue. Celle-ci est limitée et les organisations internationales ne bénéficient d’aucune immunité de

juridiction pour leurs activités commerciales. En appliquant les mêmes règles aux

États et aux organisations internationales qui ne bénéficient pas d’une protection

conventionnelle, la Cour crée un régime unique, gage, semble-t-il, de cohérence.

244 droit et pratique des organisations internationales

L’approche est didactique, la motivation détaillée et convaincante : chaque étape

du raisonnement est justifiée par l’application d’une règle ou d’une méthode d’interprétation. Ce faisant la Cour rejette chaque argument de la Société financière

internationale et l’interprétation retenue par d’autres juridictions. Aussi tant la technique que la rhétorique interprétative de la Cour sont-elles particulièrement intéressantes.

B. Les fondements de la solution : le choix interprétatif retenu

Il ne faudrait pas se tromper sur l’arrêt rendu : la question de droit soumise à la Cour est une question d’interprétation, c’est-à-dire qu’il s’agit d’établir le sens, de rechercher l’intention de sens ou la volonté de l’auteur. La solution, dont les implications pratiques pour les organisations internationales sont considérables, est le résultat de choix interprétatifs 29. Plus précisément, il apparaît, notamment à la lecture de l’opinion dissidente jointe à l’arrêt, que la Cour s’est fondée sur certaines règles d’interprétation et en a omis ou délaissé d’autres, ce choix n’étant pas anodin. Dans son raisonnement, la problématique du droit «intertemporel »

– le renvoi opéré par la loi aux immunités dont bénéficient les États est-il dynamique

ou statique ? – n’est pas mise en premier plan. Il s’agit pourtant, selon le Juge Breyer, de la question centrale posée à la Cour : «[ d] o the words of a statute refer to their subject matter ‘ statically’, as it was when the statute was written ? Or is their reference to that subject matter ‘ dynamic’, changing in scope as the subject matter changes over time ? » 30. En d’autres termes, lorsque le Congrès a

utilisé l’expression «la même immunité dont bénéficient les États » , a-t-il entendu conférer l’immunité quasi absolue dont bénéficiaient les États à l’époque, ou bien l’expression doit-elle être comprise, comme le fait la Cour, pour signifier que les

deux immunités doivent être équivalentes ? La réponse à cette question peut être différente selon les méthodes d’interprétation utilisées. Cette variabilité possible du sens résulte de l’absence de hiérarchie au sein des règles d’interprétation. Dans l’arrêt, la divergence entre la majorité et le juge dissident résulte tout d’abord du refus par la Cour de prendre en compte le contexte de la loi, ensuite du rejet d’une interprétation téléologique, puis de la place à accorder au canon de référence qui

permet d’interpréter les renvois en fonction de leur caractère général ou spécifique. La divergence entre la Cour et la Société financière internationale résulte quant

à elle également du refus d’une interprétation téléologique et d’une application différente du canon de référence.

1. La préférence donnée au sens ordinaire : le refus d’une interprétation téléologique

La Cour ne prend en compte ni le contexte, ni l’objet et le but de la disposition, le but étant d’encourager les organisations internationales à installer leur siège aux États-Unis et de leur permettre de poursuivre leurs missions en toute indépendance

31. La Cour utilise exclusivement dans un premier temps la règle d’interprétation du sens ordinaire, qui lui permet de dégager «the more natural reading of the

droit et pratique des organisations internationales 245

IOIA » 32. Elle ne semble ainsi pas connaître l’embarras du Juge Breyer qui relève que «language alone cannot resolve […] the statute’s linguistic ambiguity » 33. Or,

le contexte tout comme l’objet et le but fournissent de bons éléments pour identifier

l’intention de l’auteur et constituent des indices essentiels dans la recherche du sens à donner à un texte. En adoptant une approche linguistique, la Cour choisit de se placer uniquement sur le terrain législatif, c’est-à-dire uniquement sur ce que la loi indique. Elle refuse ainsi d’interpréter «the same » en fonction du but

poursuivi, précisément parce qu’il ne figure pas dans la loi. En outre, la Cour utilise

la méthode comparative fondée sur l’économie générale de la loi pour opposer cette disposition aux autres, et relève qu’à la différence d’autres articles, le Congrès a

choisi de ne pas définir la portée de l’immunité de juridiction, alors – et cet élément

est important – qu’il aurait pu le faire. Le sens qu’elle attribue à l’expression est ensuite comparé au sens donné à cette même expression par le passé. L’absence

de précisions quant au but et à la finalité des privilèges et immunités favorise

l’interprétation évolutive retenue par la Cour. En effet, si les circonstances peuvent changer et si les règles auxquelles la loi renvoie peuvent évoluer, l’objet et le but de la loi restent immuables, tout comme la raison d’être de l’immunité de juridiction des organisations internationales.

2. Une application différente du canon d’interprétation : un renvoi général susceptible d’évolution

La Cour trouve une confirmation de son interprétation en appliquant un

canon d’interprétation qui prévoit que «when a statute refers to a general subject, the statute adopts the law on that subject as it exists whenever a question under the statute arises » 34. Le canon doit permettre de déterminer si le renvoi est fixe

(statique) ou mobile (évolutif), c’est-à-dire si le législateur, ou plus généralement

l’auteur de l’acte, a voulu incorporer un ensemble de règles identifiées et insusceptibles

d’évolution 35 (dans ce cas, il doit renvoyer à une disposition spécifique comme une loi identifiée ou un contenu identifiable et directement applicable) ou

si, au contraire, l’auteur a renvoyé à un ensemble de règles générales, auquel cas il faut alors, pour déterminer le contenu de la loi, se placer au jour de la décision.

Cette difficulté est commune à tous les ordres juridiques, y compris au droit international

public 36. Sur ce point encore, la Cour analyse uniquement la disposition à interpréter et le raisonnement est sommaire. La Cour remarque en effet que, même lors de l’adoption de la loi en 1945, «the ‘ immunity enjoyed by foreign government’

246 droit et pratique des organisations internationales

did not mean ‘ virtually absolute immunity’ » 37. En ce sens, la référence ne renvoie ni à un texte, ni à un terme technique. De la même manière, elle n’a pas de sens ou de contenu en elle-même. La loi ne prévoit qu’une seule chose : elle impose de rechercher quelles sont les règles applicables à l’immunité de juridiction des États. Dès lors, la référence ne peut, selon la Cour, qu’être «a general reference to an external body of (potentially evolving) law » 38. Sans remettre en cause l’utilisation

du canon, qu’il qualifie de «at most a rule of thumb » 39, le Juge Breyer critique l’interprétation littérale de la Cour en rappelant que la distinction opérée par le

canon entre référence spécifique (renvoi fixe) et référence générale (renvoi mobile) est certes utile mais n’est pas suffisante à elle-seule, ni infaillible 40. En effet, dans cette hypothèse, il convient de déterminer l’intention du législateur. Cette intention, qui donnera alors le sens aux termes que ce dernier a employés, s’apprécie grâce aux règles d’interprétation 41. L’arrêt montre parfaitement que les choix faits en matière d’interprétation conditionnent la solution, et met en lumière à la fois la relativité de l’interprétation 42 et la liberté – le pouvoir de choix – de l’interprète. C’est ainsi en ne prenant en compte ni l’objet et le but de la loi, ni même les conséquences de sa solution sur les organisations internationales que la Cour revient sur la jurisprudence et aligne l’immunité des organisations internationales sur celle des États, au risque de mettre en péril, semble-t-il, l’action des organisations internationales.

II. – La portée : une recherche de cohérence au risque de mettre en péril les organisations internationales ?

Le Juge Breyer affirme, dans son opinion dissidente, que la majorité n’a pas pris

en compte les conséquences – désastreuses pour les organisations internationales

et spécifiquement pour les banques de développement – et que la solution retenue

«runs counter to the statute’s basic purpose » 43. À plusieurs reprises la Cour s’en défend ; la motivation de l’arrêt indique que la solution s’inscrit dans une recherche de cohérence (A) et d’équilibre (B).

A. Un «revirement» motivé par la recherche de cohérence générale ?

La solution constitue un frein à la tendance observée depuis des décennies à l’octroi aux organisations internationales d’une immunité absolue 44 (1). La solution permet cependant de créer un régime unique commun à tous les sujets de droit en matière d’immunité de juridiction (2).

droit et pratique des organisations internationales 247

1. La remise en cause de la solution d’Atkinson

En 1980, la Cour d’appel dans l’affaire Marvin R. Broadbent v. Organization of American States n’avait pas répondu explicitement à la question de savoir s’il fallait privilégier une interprétation évolutive et appliquer aux organisations la distinction applicable aux États entre les actes jure imperii et jure gestionis 45. En revanche, en 1998, dans l’affaire Atkinson v. Inter-American Development Bank