PROMOTION ! -20% sur votre abonnement 1 mois avec le code JOURJ24 *Voir conditions

Primaire > CM2 > Histoire > Les causes et les conséquences de la Première Guerre Mondiale

Les causes et les conséquences de la Première Guerre Mondiale

- Fiche de cours

Profs en ligne

- Application mobile

Au début du XX e siècle, la présence des pays européens est très forte dans le monde. Ils possèdent de nombreuses colonies. Il existe de grandes rivalités entre ces pays. Ils se disputent les territoires conquis et leurs richesses. Les pays s’allient en vue d’une guerre possible. Il y a : - la Triple Alliance avec l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie (ce dernier pays changera de camp en 1915, et s'alliera à la Triple Entente) ; - la Triple Entente avec la France, le Royaume-Uni et la Russie.

Après leur défaite de 1871, de nombreux Français souhaitent une revanche sur l’Allemagne.

Un évènement va faire éclater la guerre. L’Archiduc d’Autriche François-Ferdinand est assassiné par deux Serbes le 28 juin 1914. En riposte, l’Autriche envahit la Serbie. Certains, comme le Français Jean Jaurès , essaient d’appeler à la paix. Jean Jaurès est assassiné le 31 juillet 1914. Le 3 août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la France. Les différents pays de la Triple Alliance et de la Triple Entente entrent en guerre.

Quand la guerre commence en août 1914, la population pense qu’elle sera courte. Les armées allemandes envahissent la Belgique et le Nord de la France alors qu’on les attendait vers l’Est. Elles avancent sans difficulté vers Paris. Le Général Joffre , un Français, remporte en septembre la bataille de la Marne et fait reculer les Allemands.

Certaines batailles durent plusieurs mois comme celle de Verdun en Lorraine qui fait 500 000 morts en 1916 . En 1917, la Russie abandonne le combat mais les USA entrent en guerre au côté de la Triple Entente (dont la France fait partie). Le Général Foch repousse une dernière attaque allemande. Avec l’aide des Américains, les pays de la Triple Entente remportent la victoire . Les Allemands capitulent ; l’ armistice est signé le 11 novembre 1918 .

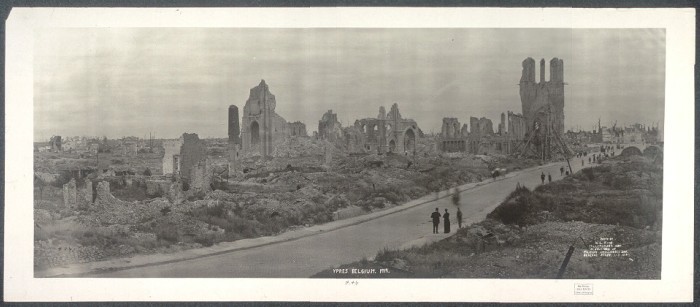

Le bilan de la guerre est très lourd : • 8 millions de morts dont près de 1 million et demi de Français. • 3 millions de blessés • de très nombreuses jeunes veuves de guerre et d’orphelins • des villes et des villages détruits • des champs inutilisables à cause des obus enfouis Le nom des victimes est écrit sur les monuments aux morts de chaque ville et village. Le Traité de paix est signé à Versailles en 1919 .

Une nouvelle géographie de l’Europe est dessinée . L’empire Austro-Hongrois disparaît. Les Allemands perdent l’Alsace-Moselle. Ces territoires sont maintenant françaises. La Tchécoslovaquie et la Yougoslavie sont créées. La Pologne est réunifiée. L’Allemagne doit rembourser les dommages qu’elle a causés. La somme due est énorme. Ce traité de paix est humiliant pour les vaincus. Cela sera l’une des causes de la 2e guerre mondiale. La S.D.N. (Société des Nations) ancêtre de l’O.N.U. est créée. Elle regroupe les pays décidés à ne plus faire de guerre. La vie des Européens va changer : les femmes ont du se débrouiller seules pour faire fonctionner les usines et le commerce ou cultiver les terres. Elles ne pourront pas retourner à l’ancien système dans lequel seuls les hommes prenaient les décisions. La modernisation est en route, favorisée par les besoins de reconstruction.

La Première Guerre mondiale oppose la France et ses alliés aux Allemands et leurs alliés. Elle dure 4 ans (1914 – 1918). Après une avancée très rapide, les Allemands sont vaincus lors de la bataille de la Marne. Commence alors une longue guerre de position. Les troupes sont abritées dans des tranchées, face à face, et lancent des offensives meurtrières. L’entrée en guerre des USA à nos côtés en 1917 est décisive pour la victoire. Les Allemands capitulent. L’armistice est signé le 11 novembre 1918. Ce conflit a fait 8 millions de morts, 3 millions de blessés et les destructions matérielles sont immenses.

Vote en cours...

Vous avez déjà mis une note à ce cours.

Découvrez les autres cours offerts par Maxicours !

Comment as-tu trouvé ce cours ?

Évalue ce cours !

Nous sommes désolés que ce cours ne te soit pas utile

N'hésite pas à nous écrire pour nous faire part de tes suggestions d'amélioration

Puisque tu as trouvé ce cours utile

Je partage à mes amis

La médiane de 6 notes est 13. Cela signifie que :

la majorité des notes est 13.

la somme des 6 notes est égale au produit de 13 par 6.

il y a 3 notes inférieures ou égales à 13 et 3 notes supérieures ou égales à 13.

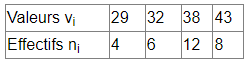

On a obtenu la série statistique suivante :

Combien vaut la médiane ?

environ 36,9

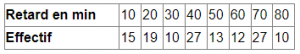

On a obtenu la série ci-dessous :

Quelle est la médiane de cette série ?

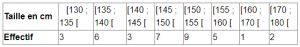

On a relevé les tailles en cm des élèves d’une classe :

Parmi les propositions suivantes, laquelle est vraie ?

La classe modale de cette série est [150 ; 155[.

Le mode de cette série est 150.

Le mode de cette série est 9.

Les notes en français de deux classes littéraires sont données dans le tableau suivant :

Quelle est la note médiane ?

Vous avez obtenu 75% de bonnes réponses !

Reçois l’intégralité des bonnes réponses ainsi que les rappels de cours associés

Une erreur s'est produite, veuillez ré-essayer

Consultez votre boite email, vous y trouverez vos résultats de quiz!

Découvrez le soutien scolaire en ligne avec myMaxicours

Le service propose une plateforme de contenus interactifs, ludiques et variés pour les élèves du CP à la Terminale. Nous proposons des univers adaptés aux tranches d'âge afin de favoriser la concentration, encourager et motiver quel que soit le niveau. Nous souhaitons que chacun se sente bien pour apprendre et progresser en toute sérénité !

Fiches de cours les plus recherchées

La Seconde Guerre mondiale : synthèse- Primaire- Histoire

Le siège d'Alésia

La seigneurie au XIe siècle

La 2e République : synthèse

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

De la Gaule celtique à la Gaule romaine

L'architecture romaine

Le Moyen Age de 1000 à 1500

Le XIXe siècle : synthèse

Le XXe siècle : de 1900 à 1945

Le XXe siècle : après 1945

Accédez gratuitement à

Tout le contenu gratuit pendant 24h !

Exercices corrigés

Espace parents

Quiz interactifs

Podcasts de révisions

Cours en vidéo

Fiches de cours

Merci pour votre inscription

* Votre code d'accès sera envoyé à cette adresse e-mail. En renseignant votre e-mail, vous consentez à ce que vos données à caractère personnel soient traitées par SEJER, sous la marque myMaxicours, afin que SEJER puisse vous donner accès au service de soutien scolaire pendant 24h. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez consulter notre charte .

Votre adresse e-mail sera exclusivement utilisée pour vous envoyer notre newsletter. Vous pourrez vous désinscrire à tout moment, à travers le lien de désinscription présent dans chaque newsletter. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez consulter notre charte .

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE : CAUSES ET CONSÉQUENCES

Les profondes rivalités politiques et économiques entre les États impérialistes vont conduire le monde dans une grande guerre de 4 ans. Les conséquences humaines et socio-économiques sont très lourdes pour le continent européen qui subit aussi un bouleversement de sa carte géographique. La SDN, chargée de garantir la paix internationale pourra-t-elle atteindre ses objectifs ?

Rédiger une conclusion

Proposition d'organisation de la réponse argumentée.

- Premier paragraphe : L'ampleur du conflit a) Une guerre mondiale b) Le nombre de soldats mobilisés c) L'implication des troupes coloniales

- Deuxième paragraphe : La mobilisation des États a) Une économie entièrement tournée vers la guerre b) Propagande et censure pour contrôler l'information

- Troisième paragraphe : À l'arrière, des civils impliqués dans la guerre a) Se mobiliser pour soutenir l'effort de guerre b) Le rôle clé des industriels

- La conclusion est une étape cruciale de votre devoir et il faut veiller à garder du temps pour la rédiger et la relire. Une bonne conclusion doit faire au minimum une dizaine de lignes.

Méthode et Application guidée

- L'exercice de la réponse argumentée suppose avant tout de répondre à une ou plusieurs questions.

- Dans la conclusion, il faut donc montrer qu'on a bien traité le sujet et qu'on a apporté des éléments concrets permettant d'y répondre.

- Pour cela, il faut reprendre l'énoncé du sujet, sous une forme interrogative ou affirmative, dès la première phrase de la conclusion.

- En quoi peut-on dire que la Première Guerre mondiale est une guerre totale ?

- La Première Guerre mondiale est une guerre totale car…

- Il faut ensuite résumer en quelques lignes les différents éléments évoqués par le devoir.

- la conclusion ne doit pas répéter le devoir ;

- la conclusion ne doit pas apporter de nouvelles connaissances : aucun nouvel exemple ne doit être évoqué ici ;

- faites attention à ne pas apporter de jugement de valeur.

- … dans une guerre longue, dont les différents fronts se trouvent partout sur la planète, les États mettent à contribution l'ensemble de leur population, tant en métropole qu'en colonie. Ces derniers mobilisent également leur économie et utilisent une propagande sophistiquée pour encourager les civils à soutenir l'effort de guerre. À l'arrière, la mobilisation des femmes, des enfants et des industriels est elle aussi intense.

- On peut choisir d'ouvrir chronologiquement, sur un événement qui s'est déroulé juste après la fin du sujet.

- On peut choisir d'ouvrir géographiquement, en réfléchissant aux conséquences de la période dans un autre espace que celui imposé par le sujet.

- On peut choisir de relier le sujet à l'actualité politique, économique ou littéraire.

- évitez les ouvertures trop générales et les banalités ;

- évitez les rapprochements avec des sujets d'actualité trop brûlants.

- Cette guerre est d'autant plus totale qu'elle déborde du cadre chronologique traditionnel. Si la guerre s'achève à l'Ouest le 11 novembre 1918, on peut considérer qu'elle continue à l'Est, malgré la signature de traités de paix. Des pays sont troublés par des révolutions en 1919 (Allemagne, Hongrie) ou sont en guerre avec leurs voisins pour la création des nouvelles frontières comme la Pologne et la Russie. Il faut attendre 1923 pour que les combats cessent véritablement en Europe.

Entraînement

Sujet comment s'organise la vie des soldats sur les fronts de la première guerre mondiale .

- La vie sur le front est marquée par l'omniprésence de la mort et de la violence. Conclusion Jugement

- La vie sur le front est vraiment horrible car la mort est partout. Conclusion Jugement

- Les soldats développent des liens forts les uns avec les autres pour mieux « tenir ». Conclusion Jugement

- Les soldats auraient dû refuser de se battre, ainsi la guerre aurait pu être évitée. Conclusion Jugement

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

Oups, une coquille

j'ai une idée !

Nous préparons votre page Nous vous offrons 5 essais

- Cours : La Première Guerre mondiale (1914-1918)

La Première Guerre mondiale (1914-1918) Cours

En 1914, l'Europe entre en guerre. La Triple-Alliance (Autriche, Allemagne, Italie) s'oppose à la Triple-Entente (France, Royaume-Uni, Russie). Le conflit dure de 1914 à 1918 et est considérée comme une guerre totale car l'ensemble des populations, des continents et des activités du globe s'organisent autour de cet événement. La particularité de cette guerre est qu'elle se déroule au sein de tranchées, soumettant les soldats à une violence inédite. Les alliés emportent cette guerre mais l'Europe est très affaiblie économiquement et les populations bouleversées psychologiquement. La paix n'a jamais été aussi fragile.

Le déroulement de la Première Guerre mondiale

De vives tensions en europe.

Depuis la fin du XIXe siècle, de nombreuses rivalités exacerbent les tensions entre les pays européens. Elles sont :

- Économiques

- Territoriales, comme la perte de l'Alsace-Lorraine par la France lors de la guerre de 1870 qui donne lieu à un profond désir de vengeance de la part des Français ainsi qu'à une ferme intention de récupérer ce territoire.

- Coloniales, comme la concurrence entre l'Allemagne, la France, l'Espagne, et l'Empire ottoman au sujet du contrôle du Maroc en 1907 et en 1911.

Le déclencheur du conflit

Les pays européens se sont regroupés en alliances militaires au début du XXe siècle. Ces alliances devaient permettre de se protéger mutuellement en cas de conflit car les tensions intra-européennes étaient nombreuses. Deux alliances principales existent :

- La Triple-Alliance composée de l'Autriche-Hongrie, de l'Allemagne et de l'Italie

- La Triple-Entente formée de la France, du Royaume-Uni et de la Russie

C'est l'assassinat de l'héritier de l'Empire austro-hongrois François-Ferdinand le 28 juin 1914 à Sarajevo par un nationaliste serbe qui déclenche la Première Guerre mondiale :

- À la suite de l'attentat, l'Autriche-Hongrie (Triple-Alliance) déclare la guerre à la Serbie.

- Celle-ci est protégée par la Russie (Triple-Entente) qui attaque l'Autriche-Hongrie (Triple-Alliance).

- L'Allemagne (Triple-Alliance) déclare la guerre à la Russie.

- La Russie étant l'alliée de la France, le président français Raymond Poincaré, ordonne la mobilisation le 2 août.

- Le 3 août, l'Empire allemand (Triple-Alliance) déclare la guerre à la France (Triple-Entente) et envahit la Belgique, pourtant neutre.

Dès lors s'enclenche un jeu d'alliances à l'échelle européenne puis mondiale (avec la participation des colonies de chaque pays européen).

Les alliances européennes au début du XXe siècle

Les grandes phases de la guerre, la première phase : la guerre de mouvement (1914 - 1915).

Les Allemands lancent une offensive dans l'est de la France en août 1914. Ils sont à 40 kilomètres de Paris quand le général français Joffre concentre toutes les troupes disponibles sur la Marne. On réquisitionne des taxis parisiens pour acheminer les soldats, en raison d'un manque de véhicules.

Du 6 au 9 septembre, la bataille de la Marne sauve Paris mais elle provoque aussi la mort de 500 000 soldats. Les offensives sont très meurtrières et l'absence de résultats entraîne la stabilisation du front.

Guerre de mouvement

La guerre de mouvement est la phase offensive de la guerre, durant laquelle d'importants déplacements de troupes ont lieu.

La bataille de la Marne est une bataille typique de la guerre de mouvement.

La deuxième phase : la guerre de position (1915 - 1917)

Guerre de position.

La guerre de position est une phase défensive de la guerre, durant laquelle les troupes se cachent dans des tranchées et tentent de conserver leurs positions.

La bataille de Verdun est un exemple de bataille de la guerre de position.

Les armées se font face et construisent des tranchées dans lesquelles la vie est très difficile : c'est la guerre de position . Les soldats vivent dans le froid, la boue et la promiscuité (extrême proximité qui empêche l'intimité). Les combats ne permettent pas d'avancer, malgré des pertes massives et le changement de stratégie basée sur l'artillerie. Les armées multiplient les assauts meurtriers pour tenter de mettre fin à cette situation.

Les Allemands lancent l'offensive de Verdun de février à décembre 1916 à laquelle répondent les alliés en juillet par la bataille de la Somme. Des centaines de milliers d'hommes meurent dans ces assauts. Cette situation dégénère avec des mutineries dans les rangs de soldats.

La troisième phase : le retour de la guerre de mouvement (1918)

Les fronts se sont multipliés en Europe. L'Allemagne combat sur le front ouest (en France) et le front est (en Russie).

- En 1917, les Allemands sont soulagés du front de l'est par la révolution russe qui oblige la Russie à capituler et à signer l'armistice de Brest Litovsk en mars.

- Cependant, à l'ouest, le président américain Wilson déclare la guerre à la Triple-Alliance en avril 1917. Cette entrée en guerre permet l'envoi de très nombreux soldats et de matériel aux forces de l'Entente.

La Triple-Alliance en difficulté relance la guerre de mouvement avec d'ultimes assauts. Ce sont pourtant les Alliés qui en sortent victorieux et obtiennent une capitulation. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé à Rethondes.

L'armistice est l'arrêt des combats.

L'armistice de Rethondes, le 11 novembre 1918

Une violence de masse

Le génocide des arméniens.

Les Arméniens sont une minorité chrétienne présente dans les montagnes du nord-est de l'Empire ottoman. Ils sont originaires du Caucase et sont victimes de discriminations par la population turque majoritaire de l'empire. Les Arméniens comptent plus de 2 millions de personnes. Ils réclament au sultan plus d'autonomie. L'arrivée au pouvoir du parti nationaliste Jeunes Turcs et la Première Guerre mondiale retardent les réformes pouvant améliorer leurs conditions de vie.

- En novembre 1914, l'Empire ottoman entre en guerre aux côtés de la Triple-Alliance. Un front s'ouvre au Nord entre l'armée ottomane et l'armée russe.

- Les Ottomans sont battus en janvier 1915 à Sarikamish. Les Arméniens de la région sont accusés d'être responsables de la défaite et d'avoir pactisé avec les Russes.

- En février 1915, les dirigeants du parti Jeunes Turcs prévoient de persécuter la minorité arménienne, considérée comme un ennemi de l'intérieur. Ils ont la volonté de créer un État ethniquement homogène. Les Arméniens qui servent dans l'armée sont retirés du front et désarmés.

- En avril 1915, les premiers massacres d'Arméniens commencent. Ils sont regroupés par l'État qui prévoit de les déporter temporairement vers les régions orientales de l'Anatolie.

- En juillet 1915, les femmes et enfants arméniens sont systématiquement déportés dans les zones désertiques. Beaucoup meurent en route, à cause des massacres ou des privations.

On compte finalement entre 1 et 1,5 million de victimes parmi la population arménienne. On parle de génocide car c'est un peuple entier que l'on cherche à exterminer.

Déportation

La déportation est le déplacement forcé d'une population.

Un exemple de déportation est celle des Arméniens vers le désert d'Arabie en 1915.

Un génocide est l'extermination volontaire et systématique de tout un peuple.

Un exemple de génocide est celui des Arméniens en 1915.

La bataille de Verdun

Le 21 février 1916, plus de 1000 canons allemands sont rassemblés dans la région de Verdun. Ils déclenchent un violent tir d'artillerie : un million d'obus s'abattent sur les positions de l'armée française. De février à décembre 1916, les deux armées ont perdu environ 700 000 combattants, tués, blessés ou disparus. Pourtant, le front n'a presque pas bougé. Au total, 53 millions d'obus ont été tirés.

Les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Les assauts sont très meurtriers, inutiles et démoralisants. La violence est extrême. Les soldats tiennent grâce au patriotisme, à la camaraderie, à la contrainte militaire, à la propagande.

Finalement Verdun n'est pas une bataille décisive : au bout d'un an de combat, le front n'a finalement presque pas bougé. C'est surtout l'impact psychologique qui est très important : près de 300 000 soldats y sont tués.

Cette bataille est l'exemple parfait de l'utilisation de la violence de masse afin de décourager et atteindre psychologiquement l'ennemi.

Violence de masse

La violence de masse est l'utilisation de la violence dans le but de tuer le plus grand nombre de personnes.

La violence de masse se retrouve au sein de la bataille de Verdun.

Un conflit extrêmement violent

La Première Guerre mondiale est d'une violence sans précédent. 70 millions de soldats participent au conflit. Neuf millions de personnes (soldats ou civils) meurent du fait de cette guerre. Les familles en ressortent meurtries, des millions de femmes sont veuves et des millions d'enfants orphelins.

Six millions de soldats ressortent mutilés de cette guerre. Ces mutilations s'expliquent par l'utilisation de nouvelles techniques de combat très destructrices et meurtrières. Les obus, les mitrailleuses ou encore les lance-flammes font des dégâts considérables. De même, l'apparition du gaz moutarde, en juillet 1917, fait de nombreuses victimes. Les gazés deviennent aveugles et meurent le plus souvent quelques heures après l'inhalation. Cependant, la majorité de soldats tués le sont par l'artillerie, seule une minorité de soldats meurent par l'effet des gaz.

Une guerre totale

La Première Guerre mondiale est une guerre totale car elle revêt plusieurs dimensions :

- Une dimension politique et psychologique : usage de la propagande, de la censure, exacerbation du devoir patriotique.

- Une dimension économique et financière : des emprunts de guerre, une industrie entièrement au service de la guerre.

- Une dimension territoriale : de nombreux pays et tous les continents sont touchés.

- Une dimension humaine : tous les civils sont touchés (bombardements, deuil, vie quotidienne difficile, génocide des arméniens, mobilisation des femmes, etc.) et 70 millions d'hommes sont envoyés au front.

La révolution russe et ses conséquences

Une révolution en deux temps.

La Russie entre en guerre en 1914 dans le camp de l'Entente. À cette époque, c'est un État qui compte 170 millions d'habitants. C'est un pays pauvre qui commence à s'industrialiser. L'Empire est dirigé par le tsar Nicolas II, qui gouverne de façon absolue.

Entre 1914 et 1917, les défaites s'enchaînent comme celle de Tannenberg en 1914. Elles s'ajoutent à d'importantes difficultés de la vie quotidienne, notamment la forte hausse des prix. Le mécontentement monte, entraînant des grèves et manifestations. Le 27 février 1917, une révolution éclate à Petrograd. La population est soutenue par les soldats. Nicolas II doit abdiquer.

Un gouvernement provisoire, dirigé par Kerenski, est mis en place. Il décide de continuer la guerre. Il organise des Soviets dans toute la Russie. Ce sont des assemblées composées d'ouvriers, de paysans et de soldats qui doivent faire parvenir les réclamations du peuple au gouvernement. Cependant, ces derniers s'opposent rapidement au gouvernement provisoire qui ne prend pas en compte leurs réclamations.

Dans la nuit du 24 au 25 octobre 1917, les Bolcheviques, menés par Lénine, s'emparent du pouvoir et mettent leur programme en application : l'armistice avec l'Allemagne en décembre, le partage des terres et l'égalité des peuples dans toute la Russie.

Bolchevique

Bolchevique signifie "majoritaire" en russe. On désigne par le terme "bolchevique" un révolutionnaire russe partisan de Lénine et d'un régime communiste.

Le communisme est une idéologie qui veut mettre en place une société sans classes sociales, sans État et sans propriété privée.

Soviet signifie "conseil" en russe. Un soviet est une assemblée d'ouvriers, de paysans et de soldats, censée conseiller le gouvernement.

Une vague révolutionnaire dans toute l'Europe

La révolution russe de 1917 connaît un grand retentissement en Europe. Le rêve d'une révolution mondiale atteint le milieu ouvrier et les intellectuels militants notamment en Allemagne et en Hongrie où se déclenchent des insurrections. En Allemagne, le mouvement révolutionnaire communiste se nomme spartakisme. Les autres pays européens sont aussi touchés par d'importantes grèves comme en France.

Le bolchevisme suscite la peur en Occident. On assiste à un divorce au sein des partis ouvriers entre les communistes qui soutiennent Moscou et les socialistes qui rejettent les méthodes révolutionnaires. Finalement, la Russie reste le seul pays où les communistes réussissent à se maintenir au pouvoir.

Spartakisme

Le spartakisme est le mouvement communiste allemand qui s'est nommé ainsi en référence au gladiateur thrace Spartacus qui s'était révolté contre l'autorité romaine.

La leader du spartakisme Rosa Luxemburg a été assassinée pour ses convictions.

L'Europe à l'issue de la Première Guerre mondiale

La nouvelle carte de l'europe.

À la fin de la Première Guerre mondiale, une nouvelle carte de l'Europe est dessinée par les pays vainqueurs. Les empires centraux (Autriche-Hongrie, Empire allemand, Empire ottoman) disparaissent, tandis que de nouveaux États sont créés comme la Roumanie ou la Syrie.

Les traités de paix signés créent de nouvelles tensions. Le traité de Versailles, signé en 1919, est très dur pour l'Allemagne, jugée responsable du conflit. L'Allemagne doit payer des réparations de guerre, diminuer son armée à un maximum de 100 000 hommes et accepter des pertes territoriales comme l'Alsace-Lorraine qui revient à la France. Les Allemands considèrent ce traité comme un "diktat".

Un "diktat" est une décision imposée par la force.

Les nouvelles frontières de l'Europe en 1918

La "der des ders".

En 1919, le président américain Wilson propose de créer la Société des Nations dans le but d'éviter de nouveaux conflits à l'avenir, mais elle ne dispose d'aucune armée. La paix de 1918 est très fragile :

- L'Europe est très affaiblie et secouée par des mouvements révolutionnaires.

- Les rancœurs sont fortes suite aux conditions dictées par les vainqueurs : l'Allemagne trouve le traité de Versailles injuste.

🎁 Dernière ligne droite ! -25% avec le code JEVEUXMONBAC2024 ! 😊

La Grande Guerre

La Première Guerre mondiale

hge1_2000_00_10C

question problématisée

1 heure

10 points

Intérêt du sujet • En 1914, la guerre qui commence doit être courte et victorieuse. Quatre ans plus tard, les peuples en sortent épuisés et traumatisés. La « grandeur » du conflit ne fut pas ce qu'ils en attendaient.

Pourquoi le conflit de 1914-1918 fut-il désigné comme la « Grande Guerre » ? Après en avoir rappelé l'étendue spatiale et les principales étapes, mettez en évidence les caractéristiques qui en font un conflit sans précédent.

Les clés du sujet

Analyser le sujet.

Dégager les enjeux du sujet

La réponse est dans la question : il faut justifier l'idée que la guerre de 1914-1918 fut « grande », clarifier le contenu de cette qualification et expliquer en quoi elle est adaptée à ce conflit.

Le plan donne une idée des justifications attendues. L'« étendue » renvoie au caractère mondial de la guerre, les « étapes » à sa durée , les « caractéristiques » la rendant « sans précédent » aux nouveautés liées au contexte.

Organiser la réponse

La consigne suggère de suivre un plan en deux parties. La première invite à exposer les grandes lignes chronologiques et géographiques de la guerre. Dans la seconde, vous mettrez en évidence les caractères distinctifs du conflit.

Les titres et les indications entre crochets ne doivent pas figurer sur la copie.

Introduction

[Accroche] La guerre qui éclate en Europe en août 1914 se prolonge jusqu'en novembre 1918. Ceux qui la vivent la désignent vite comme étant la « Grande Guerre » . [Problématique] Quelles particularités justifient cette qualification ? [Annonce du plan] Après avoir rappelé l'étendue spatiale et les étapes du conflit [I] , nous en présenterons les caractéristiques inédites [II] .

L'expression « Grande Guerre » est attestée dès 1915. Elle est présente dans Le Petit Journal du 14 mars 1915, par exemple.

I. Une guerre longue et mondiale

1. une guerre qui devait être courte et localisée.

L'assassinat, le 28 juin 1914, de l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo , en Bosnie, déclenche un conflit entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie. Par le jeu des alliances , cette guerre s'étend bientôt à toute l'Europe.

Les belligérants pensent que la guerre restera localisée au continent, et chacun prévoit sa victoire rapide. Mais les ambitions de puissance, les revendications nationalistes et l' absence de décisions militaires sur le champ de bataille entraînent toute l'Europe dans un conflit de longue durée.

2. Une guerre qui se mondialise

La guerre s'étend aux colonies ; en Afrique des combats ont lieu. L'Empire ottoman et la Bulgarie rejoignent la Triplice tandis que l'Italie la quitte pour rallier la Triple Entente . Trois fronts se dessinent en Europe : en France à l'ouest, en Russie à l'est et dans les Balkans au sud.

La Triplice est une alliance qui unissait l'Allemagne à l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Elle s'oppose à la Triple Entente composée de la France, la Russie et le Royaume-Uni.

L' océan Atlantique se transforme en champ de bataille naval. Le torpillage du paquebot Lusitania en 1915 sert de prétexte aux États-Unis pour entrer en guerre à partir de 1917. Dans le Pacifique , le Japon s'en prend à la marine allemande et la Chine prend parti pour la Triple Entente.

3. Une guerre longue et difficile

L'année 1914 est marquée par une guerre de mouvement : les armées se déplacent. À l'est, les Allemands stoppent l'attaque russe à la bataille de Tannenberg en août ; mais, à l'ouest, leur propre offensive est arrêtée lors de la bataille de la Marne en septembre. Les positions se figent durant l'hiver.

Les armées s'enterrent dans des tranchées qui forment des fronts continus infranchissables. Les grandes offensives (batailles de Verdun et de la Somme en 1916) sont meurtrières. C'est une guerre d'usure qui fait plier chaque armée sans réussir à provoquer la rupture.

Le conseil de méthode

Utilisez les mots techniques comme « guerre de mouvement » ou « brutalisation », mais ne vous contentez pas de les glisser dans votre développement. Montrez au correcteur que vous en connaissez le sens en proposant une définition (« les armées se déplacent ») ou en l'explicitant (« des comportements agressifs »).

L'année 1917 est cruciale. Dans toutes les armées, des mutineries éclatent. Les révolutions russes changent l'équilibre des forces : la disparition du front est permet aux Allemands de relancer la guerre de mouvement à l'ouest. Mais l' aide américaine assure un nouveau succès sur la Marne en août 1918 et provoque l'effondrement des puissances centrales.

[Transition] La guerre qui devait être courte est devenue planétaire et longtemps sans solution. Quelles particularités renforcent son caractère inédit ?

II. Une guerre brutale et totale

1. la violence d'une guerre industrielle et de masse.

Issues de la révolution industrielle, des armes nouvelles sont utilisées : artillerie lourde, mitrailleuses, mines, chars, avions, gaz. Ce sont des armes destructrices, aux effets traumatisants. L' ampleur des dégâts est effrayante.

Dans les tranchées, les conditions de vie et de combat sont effroyables. La violence se banalise et génère une inédite brutalisation , à savoir des comportements agressifs, même après la guerre.

La brutalisation est une notion née de la banalisation de la violence, favorisant les comportements brutaux au sein de la société après le retour à la paix.

Les populations civiles deviennent des cibles. Minorité chrétienne au sein de l'Empire ottoman, les Arméniens sont victimes d'un génocide en 1915.

2. Une guerre mobilisant les civils

Les femmes servent dans les hôpitaux et remplacent les hommes dans les champs ou dans les usines, notamment d'armement.

Les enfants sont utilisés par la propagande. Leur représentation dans les médias sert à motiver les adultes invités à les protéger.

3. Une guerre totale

Au nom de la sécurité collective, les médias sont soumis à la censure . Ils relaient les informations des autorités politiques et militaires. Les soldats dénoncent un « bourrage de crâne ».

La guerre nécessite beaucoup d'argent. L'État lance des emprunts. Par souscriptions , les citoyens sont invités à participer à l'effort financier.

Toute la société est ainsi engagée dans une guerre devenue totale , mobilisant toutes les ressources des belligérants.

[Réponse à la problématique] Longue et mondiale, la guerre de 1914-1918 est « grande » par l'ampleur de la mobilisation qu'elle a entraînée. Jamais un conflit n'avait impliqué les sociétés aussi intensément. [Ouverture] Cette expérience favorise-t-elle le souhait qu'il n'y en ait plus jamais d'autre ?

Pour lire la suite

Et j'accède à l'ensemble des contenus du site

Et je profite de 2 contenus gratuits

01 86 76 13 95

(Appel gratuit)

Cours : La Première Guerre mondiale : vers une guerre totale

La Première Guerre mondiale : vers une guerre totale

Si tu es en classe de 3eme ,tu dois savoir que tu passeras ton premier examen 😉. Consulte notre dossier spécial brevet des collèges pour tout savoir sur les dates du brevet 2024 , les conseils de révisions … 💪

Introduction :

Pour les historiens, le monde entre dans le XX e siècle à partir de la Première Guerre mondiale. En effet, celle-ci représente un tournant majeur dans l’histoire de l’humanité, de par sa violence et ses conséquences. S’il est important d’en connaître la chronologie, il s’agit surtout de comprendre son importance dans l’histoire du XX e siècle. En quoi la Première Guerre mondiale peut être qualifiée de guerre totale ? Pourquoi ce conflit inaugure-t-il une période de violence caractéristique du XX e siècle ?

Pour répondre à ces questions, nous analyserons tout d’abord les grandes phases de la guerre, puis nous étudierons les raisons pour lesquelles on peut parler d’une guerre nouvelle, à partir de l’exemple de la bataille de Verdun. Finalement nous analyserons les conséquences de la guerre.

Les grandes phases de la guerre

Les forces en présence.

Tout d’abord, il est nécessaire de bien comprendre les forces en présence. La Première Guerre mondiale voit s’affronter deux camps : le camp des Empires centraux (ou Triple Alliance) et ses alliés contre l’Entente (ou Triple-Entente) et ses alliés.

Camp des empires centraux et Entente :

Le camp des Empires centraux est composé de l’Allemagne, de l’Autriche-Hongrie, de l’Italie (jusqu’en 1915) et de l’Empire Ottoman. L’ Entente est formée du Royaume-Uni, de la France et de la Russie (puis de l’Italie, en 1915, et des États-Unis, en 1917).

Il existait, bien avant le début de la guerre, des rivalités politiques économiques et territoriales entre les principaux pays européens. C’est pourquoi un seul événement parvient à faire éclater une guerre que beaucoup sentaient venir.

L’élément déclencheur de la Première Guerre, c’est l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand et de son épouse, le 28 juin 1914.

Celui-ci était l’héritier du trône d’Autriche-Hongrie, alliée de l’Allemagne. L’assassin était un serbe. La Serbie étant alliée à la Russie, et celle-ci à la France, le réseau d’alliance se met en place. Le 3 août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la France.

Les phases de la guerre

La Première Guerre mondiale est divisée en 3 phases :

- la guerre de mouvement (du mois d’août 1914 à octobre 1914) ;

- la guerre de tranchées ou guerre de position (de novembre 1914 à mars 1918) ;

- et la reprise de la guerre de mouvement : du mois d’avril à novembre 1918.

Guerre de mouvement :

Elle se définit comme un moment de grandes offensives entre les armées, afin de gagner du territoire. Au contraire, une guerre de tranchées , ou guerre de position , se caractérise par son immobilité. Les soldats sont enfoncés dans des fossés aménagés, les tranchées, qui protègent les combattants et qui leur permettent de lancer des assauts contre l’ennemi.

- La première phase , la guerre de mouvement, est un échec pour les deux camps.

Ni la France ni l’Allemagne ne parviennent à prendre l’avantage, malgré la grande offensive allemande menée au nord de la France, et malgré la stratégie de Joffre, général français, qui permit néanmoins de stopper cette offensive allemande, durant la bataille de la Marne (septembre 1914).

- À la fin de l’année 1914, une nouvelle stratégie est alors instaurée, celle des tranchées creusées sur 700 km, de la mer du Nord à la Suisse. Le symbole de la guerre de tranchées, c’est la bataille de Verdun .

En 1917, deux évènements majeurs font basculer le destin du monde :

- l’ entrée en guerre des États-Unis , du côté de l’Entente, (qui apportera 4 millions d’hommes) en avril 1917;

- les deux révolutions russes de février et d’octobre 1917 , deux révolutions communistes, qui obligeront la Russie à quitter la guerre.

L’année 1917, c’est également l’année de l’arrivée de Georges Clemenceau au pouvoir en France, surnommé « le Tigre », en raison de sa détermination.

Lorsque la guerre de mouvement reprend, au printemps 1918, c’est un échec pour l’Allemagne qui avait relancé une grande offensive contre la France. Durant l’été 1918, l’Entente remporte définitivement la guerre .

L’armistice est signé le 11 novembre 1918 .

Armistice :

Traité de cessez-le-feu, qui suspend les batailles mais qui ne déclare pas officiellement la paix.

Une guerre nouvelle

La Première Guerre mondiale n’a pas été une guerre traditionnelle. Deux exemples suffiront à le montrer : celui de la bataille de Verdun et celui du génocide des Arméniens .

La violence de Verdun

La guerre de mouvement a donc été un échec pour les deux camps, qui adoptent dès la fin 1914, une autre stratégie, celle des tranchées. Les pays en guerre décident alors de se faire face, en creusant d’immenses fossés. Les soldats se retranchent et s’abritent dans des tranchées, qui servaient également de centres d’opérations complexes, avec notamment un centre de secours, un poste de communication, des dépôts d’armes, etc.

Les soldats français, que l’on nomme alors « les Poilus », surveillent les attaques ennemies ou bien donnent l’assaut. Lorsqu’ils ne combattent pas, les soldats doivent alors survivre au froid , au manque d’hygiène et de nourriture , ou encore à l’ennui . Il faut noter que les tranchées ennemies étaient parallèles, ce qui faisait que Français et Allemands étaient toujours face à face.

- Une des batailles les plus importantes de cette guerre de tranchées est la bataille de Verdun , de février à décembre 1916. Le but des Allemands lors de cette bataille longue de 10 mois n’est pas de gagner du territoire mais de « saigner à blanc l’armée française », c’est-à-dire de l’épuiser jusqu’au bout.

Les armes utilisées durant cette bataille sont particulièrement sanglantes : tirs d’obus massifs et gaz asphyxiants principalement. Trois généraux se succèdent du côté français : Joffre , Pétain et Nivelle .

- Après des mois de batailles intenses et malgré les dernières offensives allemandes, c’est finalement la France qui gagne la bataille.

À l’échelle du conflit, le territoire gagné est quasi nul. Mais à l’échelle symbolique, la bataille de Verdun représente le sacrifice des poilus (presque 3 000 morts par jour), l’enfer des tranchées et la mort en masse. Plus de 700 000 soldats sont morts durant cette bataille, et 45 millions d’obus ont été lancés. Ces chiffres vertigineux démontrent à quel point la Première Guerre mondiale a produit de la violence de masse.

Le génocide des Arméniens

Mais ce ne sont pas seulement des soldats qui ont été touchés dans ce terrible conflit. Ce sont également et pour la première fois des civils.

Les Arméniens, peuple minoritaire dans l’Empire ottoman (actuelle Turquie) vont être victimes d’un génocide , c’est-à-dire d’une extermination systématique et planifiée.

Accusant les Arméniens d’avoir tenté de rallier le côté russe, les Turcs décident « d’éliminer méthodiquement ce peuple durant toute l’année 1915 ». Des déportations sont organisées et les Arméniens sont enfermés dans des camps de concentration puis assassinés, ou parfois envoyés dans le désert, sans vivres. Ce sont finalement 1,2 millions d’Arméniens qui ont ainsi été assassinés.

- Il s’agit du premier génocide du XX e siècle.

Vers une guerre totale

- La Première Guerre mondiale mobilise l’ensemble de la société : il s’agit bien d’une guerre totale .

Dans les industries , en particulier celles liées aux armements, ce sont alors les femmes qui doivent remplacer les hommes, partis au front. Les industries sont mises au service de la guerre. Renault par exemple va construire des obus, des chars d’assaut, des moteurs, etc.

La mobilisation est également culturelle : les pays vont mettre en place des politiques de propagande et de censure afin de mobiliser le moral et de trouver également des sources de financement, car la guerre coûte cher.

Conséquences de la guerre : une Europe redessinée

Le bilan humain et matériel.

- Le bilan humain de la guerre, c’est pratiquement 10 millions de morts dont 1,5 millions de Français. C’est aussi 20 millions de blessés, dont 6 millions d’invalides et de mutilés, qu’on appelle les « gueules cassées ».

Les « gueules cassées » sont le nom que se donnent les soldats survivants de la Première Guerre. Souvent gravement amputés et traumatisés par la guerre, le travail de réinsertion dans la vie quotidienne sera très complexe. Des millions de veuves et d’orphelins plongent l’Europe dans une période de tristesse et de deuil intense.

- Les dégâts sont également sans précédent : certaines villes comme Reims ont été totalement détruites.

Une nouvelle carte de l’Europe

Aux niveaux territorial et politique, la Première Guerre mondiale a des conséquences complexes.

- La première révolution russe , en février 1917, avait fait tomber le tsar Nicolas II, tandis que la seconde révolution russe d’octobre 1917 s’installe avec ce slogan : « la paix, le pain, la terre ». Dirigées par Lénine , chef du parti bolchévique (ou parti communiste), elles ont pour conséquence le retrait de la Russie de la Première Guerre. Une vague de révolutions en Europe débute alors, principalement en Hongrie et en Allemagne.

- Le traité de Versailles , signé le 28 juin 1919, est un traité de paix qui dicte les décisions prises contre les vaincus. L’Allemagne est désignée comme seule responsable de la guerre et doit endurer des conditions très lourdes : elle est privée de ses colonies, d’une grande partie de ses droits militaires, doit payer de lourdes réparations de guerre et elle est amputée de certains territoires (la France récupère l’Alsace et la Lorraine). Elle vit très mal ce traité qu’elle nomme le diktat de Versailles (décision imposée et humiliante). Le traité de Versailles crée également la SDN ou Société des Nations , un organisme international qui doit garantir la paix dans le monde.

- Il faut noter la disparition de certains empires à la fin de la guerre : l’Empire ottoman disparait, ainsi que l’Empire allemand et l’Empire austro-hongrois. De nouveaux pays apparaissent, tels que la Tchécoslovaquie.

Conclusion :

La Première Guerre mondiale est donc bien une guerre totale : la mobilisation humaine est sans précédent, sur le front, et en arrière, au niveau de l’implication des civils.

C’est un conflit à échelle mondiale, qui concerne l’Europe mais aussi les États-Unis, la Turquie, et le Japon. 10 millions d’hommes sont morts, et presque 7 millions de soldats sont blessés.

Au niveau culturel et économique, l’effort de guerre est également unique.

L’Europe sort donc bouleversée de cette terrible épreuve, avec des nouvelles frontières redessinées. La révolution russe de 1917 déclenche pour sa part une série de révolutions en Europe et installe durablement l’idéologie communiste, qui se présente alors comme une alternative au capitalisme.

Alors que d’un côté, un sentiment de pacifisme se développe dans le monde, l’Allemagne, grande perdante de la Première Guerre, développera à partir des années 1920 un esprit de revanche qui mènera jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Hélas, ce n’était donc pas « la der des der » comme on aurait aimé le croire.

Faire une recherche dans l'Encyclopédie

- Carte animée

- Question de discussion

- Film d’archives

- Notice biographique

- Carte historique

- Article en images

- Témoignage video

- Photographie

- Chronologie

- Tout décocher

- Bahasa Indonesia

- Português do Brasil

Trouver des thèmes d'intérêt et explorer des contenus qui s'y rapportent dans l'Encyclopédie

Cartes d'identité

Explorer les cartes d'identité pour en savoir plus sur des parcours personnels au cours de l'Holocauste

Pour les enseignants

Ressources et thèmes recommandés quand vous avez peu de temps pour enseigner l'histoire de la Shoah

Photographies

Parcourir toutes les photographies

- La libération des camps

- Le soulèvement du ghetto de Varsovie

- Les rescapés de la Shoah et la création de l’État d’Israël (14 mai 1948)

- Introduction à la Shoah

- Victimes de l'époque nazie : l'idéologie raciale nazie

- Le génocide des Tsiganes européens, 1939-1945

- Histoire de la croix gammée

- La Nuit de cristal (9-10 novembre 1938)

- L'arrivée au pouvoir des Nazis

Première Guerre mondiale: les conséquences

- Première Guerre mondiale

- arrivée au pouvoir des Nazis

Cette page est également disponible en

Les lourdes réparations imposées après la Première Guerre mondiale , associées à une période d'inflation générale en Europe dans les années 1920 (conséquence directe des destructions matérielles massives de la guerre) entraînèrent une hyperinflation du Reichsmark allemand dès 1923. Cette hyperinflation, combinée à partir de 1929 aux effets de la Grande dépression, ébranla gravement la stabilité de l'économie allemande en privant la classe moyenne de ses économies et en générant un chômage massif.

Un tel chaos économique fit beaucoup pour accroître l'agitation sociale et déstabiliser la fragile République de Weimar. Les efforts déployés par les puissances européennes occidentales pour marginaliser l'Allemagne ébranlèrent et isolèrent les dirigeants démocratiques allemands, tout en soulignant la nécessité de restaurer le prestige du pays par la remilitarisation et l'expansion.

Dans l'Allemagne de Weimar, le bouleversement social et économique qui suivit la Première Guerre mondiale déstabilisa considérablement la toute jeune démocratie et donna naissance à de nombreux partis radicaux de droite. La conviction était répandue au sein de la population que l'Allemagne avait été "poignardée dans le dos" par les "criminels de novembre" — ceux qui avaient contribué à la formation du nouveau gouvernement de Weimar et négocié une paix tant désirée par les Allemands mais dont la conclusion était le désastreux Traité de Versailles .

De nombreux Allemands oublièrent qu'ils avaient applaudi à la chute du Kaiser, s'étaient félicités de la réforme démocratique parlementaire et s'étaient réjouis de l'armistice. Ils ne retinrent que le déshonneur national que la gauche allemande (soit, dans l'imaginaire commun les socialistes, les communistes et les Juifs) avait accepté contre une paix honteuse, alors qu'aucune armée étrangère n'avait posé le pied sur le sol allemand. Cette Dolchstoßlegende ("la légende du coup de poignard dans le dos") fut lancée et entretenue par des chefs militaires allemands à la retraite qui, alors qu'ils officiaient en 1918, étaient pourtant bien conscients de l'incapacité de leur pays à poursuivre la guerre et avaient conseillé au Kaiser de demander la paix. Cette légende contribua à discréditer davantage les milieux socialistes et libéraux allemands qui étaient les plus impliqués dans le maintien de la fragile expérience démocratique de l'Allemagne.

Les Vernunftsrepublikaner ("Républicains de raison"), tels que l'historien Friedrich Meinecke et le prix Nobel de littérature Thomas Mann, s'opposèrent d'abord à la réforme démocratique. Ils se sentirent ensuite obligés de soutenir la République de Weimar, comme "la moins pire des solutions" et tentèrent de tenir éloignés leurs compatriotes des dérives radicales vers l'extrême droite et l'extrême gauche. Les promesses de la droite nationaliste allemande de réviser le Traité de Versailles, au besoin par la force, gagnèrent peu à peu du terrain dans les milieux respectables. Parallèlement, le spectre d'une menace communiste imminente, à la suite de la Révolution bolchévique en Russie et des révolutions ou coups d'État communistes éphémères en Hongrie (Bela Kun) et en Allemagne (dont la Révolte spartakiste de Berlin) orienta l'opinion politique allemande vers les causes défendues par la droite.

Pour avoir inspiré des troubles politiques, les agitateurs de la gauche furent condamnés à de lourdes peines de prison. Par contraste, l'activiste de droite Adolf Hitler, dont le parti avait essayé de destituer le gouvernement bavarois et lancer une "révolution nationale" lors du putsch de la Brasserie en novembre 1923, ne purgea que neuf mois sur une peine de cinq ans de prison pour trahison (un crime capital). Pendant sa peine de prison, Adolf Hitler écrivit son manifeste politique Mein Kampf (Mon combat).

Dans l'Allemagne de Weimar, les difficultés engendrées par les troubles sociaux et économiques (nés à la suite de la Première Guerre mondiale et de ses conditions de paix) ainsi que la crainte répandue dans les classes moyennes allemandes d'une potentielle prise de pouvoir des communistes, contribuèrent à faire échouer les solutions démocratiques pluralistes. Elles poussèrent également la population à chercher une orientation et une forme de leadership plus autoritaires, ce que l'électorat allemand trouva finalement, et malheureusement, en Adolf Hitler et en son Parti national-socialiste. Les systèmes autoritaires et totalitaires de droite, en Europe de l'Est et tout particulièrement dans les pays vaincus de la Première Guerre mondiale, profitèrent de conditions analogues qui relevèrent le seuil de tolérance à un antisémitisme violent et à la discrimination contre les minorités nationales.

Dans de nombreuses nations ayant participé aux combats, les destructions et les terribles pertes humaines de la Premier Guerre mondiale conduisirent à une sorte de désespoir culturel. La désillusion envers les politiques nationales et internationales et la méfiance envers les dirigeants imprégnèrent les esprits d'une population qui avait connu une guerre dévastatrice de quatre ans. La plupart des pays européens perdirent quasiment une génération entière de jeunes hommes. Alors que certains écrivains, comme l'auteur allemand Ernst Jünger dans "Orages d'acier" ( In Stahlgewittern ) en 1920, glorifiaient la violence de la guerre et le contexte national du conflit, ce fut la description saisissante et réaliste de la guerre des tranchées dans le chef d'œuvre d'Erich Maria Remarque "À l'Ouest, rien de nouveau" ( Im Westen nichts Neues ) (1929) qui traduisit le mieux en mots l'expérience des soldats de première ligne et l'aliénation de cette "génération perdue", rentrée de la guerre, incapable de s'adapter à la paix et tragiquement incomprise par ceux qui, restés en Allemagne, n'avait pas vécu ces horreurs.

Dans certains milieux, cet éloignement et cette désillusion à l'égard de la politique et du conflit favorisèrent une progression du sentiment pacifiste. Aux États-Unis, l'opinion publique favorisa un retour à l'isolationnisme, ce sentiment populaire à l'origine du refus du Sénat américain de ratifier le Traité de Versailles et d'adhérer à la Société des Nations, le projet du président Wilson. Pour une génération d'Allemands, cette aliénation sociale et cette désillusion politique furent dépeintes dans "Et puis après ?" ( Kleiner Mann, was nun ? ) d'Hans Fallada. L'auteur allemand relatait l'histoire d'un "monsieur tout le monde" pris dans la tourmente de la crise économique et du chômage, tout aussi vulnérable aux chants des sirènes de la gauche que de la droite radicales. Dans ce roman, Fallada décrivit avec justesse l'Allemagne de 1932 : un pays plongé dans des troubles sociaux économiques et polarisé aux extrêmes de son spectre politique. Beaucoup de ces troubles trouvaient leur origine dans la Première Guerre mondiale et ses suites. La voie prise ensuite par l'Allemagne conduirait le pays vers une guerre plus destructrice encore dans les années qui suivirent.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors .

- Archives du BAC (43 534)

- Art (11 061)

- Biographies (6 177)

- Divers (47 455)

- Histoire et Géographie (17 971)

- Littérature (30 273)

- Loisirs et Sports (3 295)

- Monde du Travail (32 158)

- Philosophie (9 544)

- Politique et International (18 653)

- Psychologie (2 956)

- Rapports de Stage (6 975)

- Religion et Spiritualité (1 441)

- Sante et Culture (6 435)

- Sciences Economiques et Sociales (23 576)

- Sciences et Technologies (11 297)

- Société (10 929)

- Page d'accueil

- / Histoire et Géographie

- / La Premiere Guerre Mondiale

La Première Guerre Mondiale

Par ANGELDEVIL • 18 Mars 2012 • 905 Mots (4 Pages) • 21 360 Vues

LA PREMIERE GUERRE MONDIALE (1914-1918)

I. LES CAUSES ET LE DECLENCHEMENT DE LA GUERRE

A. Les causes lointaines :

En 1914, les Etats européens, le Japon et les Etats-Unis sont des Etats concurrents et impérialistes (se dit d’un Etat qui cherche à s’étendre dans les domaines territorial et économique). Des incidents graves se produisent à cause de leurs colonies. La France entretient un esprit de revanche sur l’Allemagne car elle veut récupérer l’Alsace et la Lorraine (régions perdues en 1870 après une défaite contre la Prusse). Partout, le nationalisme (doctrine qui consiste à placer sa nation au-dessus des autres) gagne du terrain. En Europe centrale, le problème des minorités nationales fait de cette région une véritable poudrière.

B. Les causes immédiates :

En 1914, l’Europe est divisée en deux camps :

• La Triple Alliance (Allemagne, Autriche-Hongrie et Italie)

• La Triple Entente (France, Royaume-Uni et Russie).

Le 28 juin 1914, François-Ferdinand, héritier du trône d’Autriche-Hongrie, est assassiné à Sarajevo. L’Autriche-Hongrie accuse la Serbie d’être responsable de l’attentat et lui déclare la guerre le 28 juillet 1914. Le mécanisme des alliances entraîne alors tous les Etats européens dans le conflit. Le 3 août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la France. Le lendemain, 4 août, c’est au tour du Royaume-Uni de déclarer la guerre à l’Allemagne.

II. LES PRINCIPALES PHASES DU CONFLIT

A. La guerre de mouvement (août 1914-hiver 1914-15)

Les armées allemandes traversent la Belgique, pourtant neutre. Début septembre, l’ennemi n’est plus qu’à 25 kms de Paris. Le général Joffre parvient à le stopper sur la Marne (épisode des « Taxis de la Marne » pour amener des renforts de l’arrière). Chaque armée essaie ensuite de déborder l’autre en se lançant dans une course à la mer, sans y parvenir.

B. La guerre de position (hiver 1914-1915/printemps 1918)

Les ennemis s’immobilisent l’un face à l’autre et s’enterrent dans des tranchées (fossé creusé par les soldats pour s’y abriter et observer l’ennemi). Les combats sont meurtriers. De février à novembre 1916, près de 600 000 soldats trouvent à la mort à Verdun. De nouvelles armes font leur apparition (blindés, grenades, avions de guerre, gaz asphyxiant...) pour tenter de percer le front adverse et vaincre.

L’année terrible, 1917 : Des mutineries (refus d’obéir) éclatent dans toutes les armées. Le général Pétain, considéré comme le vainqueur de Verdun, parvient à rétablir l’ordre dans l’armée française. En avril 1917, les Etats-Unis entrent en guerre aux côtés des Alliés (France, Royaume-Uni et Russie). A la fin de l’année, la Russie, déchirée par deux révolutions (février et octobre 1917) signe l’armistice (fin des combats) avec l’Allemagne.

C. La guerre de mouvement recommence (printemps 1918-11 novembre 1918)

Début 1918, l’Allemagne tente de reprendre l’offensive. Les Allemands échouent pour la seconde fois sur la Marne. Au printemps 1918, forts de l’aide américaine,

- Dossiers pédagogiques

- Pour aller plus loin

Les conséquences de la Première Guerre mondiale

Introduction.

Un siècle après l’expérience violente de la Grande Guerre, l’histoire, la littérature et le cinéma nous proposent un regard nouveau sur cet affrontement et sur ses conséquences.

Après avoir établi un bilan de la guerre prenant en compte l’évolution de l’historiographie sur le sujet, nous examinerons les objectifs du traité de paix de 1919 à travers une approche qui ouvre sur les conséquences de cet acte sur l’histoire du XX e siècle.

Quel monde au lendemain de la guerre ?

La Première Guerre mondiale est attendue et même espérée par certains. Militaires, diplomates et intellectuels y voient un moyen d’expression de revendications à la liberté et du nationalisme nés au sein des puissances européennes démocratiques tout au long du XIX e siècle.

Le règlement du conflit de « la Grande Guerre » – que l’on clamera très vite être « la Der des Der » – impose un austère et lourd bilan.

Les évolutions de l’historiographie et de la perception du conflit

Dès 1915, les généraux qui ont orchestré le conflit rédigent les premières études consacrées à la Grande Guerre. Ils privilégient une approche dite « histoire bataille », faisant le récit des affrontements et des stratégies militaires. Ils témoignent du courage patriotique des héros du Chemin des Dames, de la Somme, de Verdun… tous sites devenus aujourd’hui des lieux de mémoire.

L’Armistice, la préparation de la conférence de Paris et la période de l’entre-deux-guerres sont l’objet de travaux qui recherchent les origines du conflit et tentent d’évaluer les responsabilités. Ainsi, le ministère de l’Instruction publique français commande une étude sur les origines de la Grande Guerre à Pierre Renouvin. L’historien se penche sur les relations internationales qui ont conduit au conflit et met en évidence le contexte diplomatique de l’Armistice. Les stratégies et les ambitions des belligérants durant les derniers mois de la guerre y sont décrites. On comprend que la question des effectifs militaires a conduit l’Allemagne à capituler.

L’aspect humain du conflit est davantage étudié après la Seconde Guerre mondiale, sous l’influence du développement de l’histoire sociale, puis de la micro-histoire. L’étude n’est plus seulement diplomatique et stratégique, mais revêt dorénavant un caractère social. On s’interroge sur le sort des soldats au front, des civils à l’arrière.

À l’heure du Centenaire de la Grande Guerre, on tente une synthèse des différentes approches historiques du conflit. L’intérêt se porte sur les origines du conflit et les relations internationales de la période, et l’on commémore les contemporains de la Grande Guerre en les restituant dans leur cadre de vie social, économique et géographique. Des collectes de tout type de témoignages sont organisées, en Europe principalement.

Quels bilans établir un siècle plus tard ?

Les aspects humains.

La guerre a mobilisé 73,8 millions de soldats : 48,2 millions pour les puissances alliées, 25,6 millions pour les puissances centrales. On comptabilise 9,5 millions de morts et disparus, soit plus de 6 000 morts par jour. La Grande-Bretagne a perdu 11 % de son armée, l’Allemagne 15 %, la France 18 %, le Canada 9,8 % – soit 60 661 des 639 626 hommes et femmes ayant porté l’uniforme canadien. La Serbie paie le plus lourd tribut en proportion, avec 40 % de ses effectifs décimés (source : Ined). Le caractère meurtrier de ce conflit est inédit.

La guerre n’a pas épargné les civils. Ils subissent eux aussi l’invasion des puissances centrales, en Belgique et dans le nord de la France où, entre août et octobre 1914, on dénombre 6 500 victimes. Les bombardements en Grande-Bretagne font 1 414 morts et 3 416 blessés au printemps 1917. Sur le front oriental, on estime à 800 000 le nombre d’Arméniens victimes du régime turc qui est arrivé au pouvoir en 1913 par un coup d’État.

On compte également 21,2 millions de blessés, dont 172 950 Canadiens. Les infirmes et les 300 000 « gueules cassées » témoignent de la violence du conflit. Comment les États peuvent-ils les aider à vivre ? La question des pensions liées à la guerre se pose à l’heure de la rédaction du traité de Versailles et de la question des compensations économiques. Les États ont en effet à charge les mutilés, les orphelins et les veuves des héros morts pour la patrie (pour le Canada, voir Morton, Desmond et Glenn Wright, Winning the Second Battle . Canadian Veterans and the Return to Civilian Life , Toronto, University of Toronto Press, 1987).

Ce bilan humain a des conséquences démographiques importantes au lendemain de la guerre, avec une surmortalité liée au conflit. Un déficit de la natalité s’observe vingt ans plus tard, avec un effet de « classe creuse » causée par l’hémorragie dont cette génération en âge de procréer a fait l’objet.

Les reconstructions

Les territoires situés dans les zones de combat, la Belgique, l’Italie, la Serbie, sont ravagés. La France est particulièrement touchée dans le Nord et l’Est où le front était établi durant quatre ans. Certains villages ont été rayés de la carte, tel Courcelette, haut-lieu d’une victoire du 22 e Bataillon (canadien français), en 1916. Les terres agricoles sont inexploitables car dévastées par les obus. Restaurer l’utilisation économique de ces espaces conditionne la vie des sociétés rurales qui y sont implantées.

Les usines sont à reconstruire et/ou à se (re)convertir pour des productions de temps de paix. Cette reconstruction doit être relancée dans un contexte de dévalorisation monétaire, d’inflation et d’endettement. Le conflit a cependant impulsé un développement technique qui est bénéfique aux entreprises, pour la nature et les modes de leurs productions. La société canadienne, qui était majoritairement rurale à l’entrée dans le conflit, devient urbaine. L’industrialisation est soutenue par l’accélération de l’utilisation du moteur à explosion, de l’électricité, du caoutchouc, etc. Le secteur automobile se développe aux États-Unis et au Canada, puis en Europe. Ainsi, le déclin économique ne sera que de courte durée, à l’image de la France qui enregistre un taux de croissance annuel de l’ordre de 4 à 5 % entre 1907 et 1913, et de 5 à 6 % entre 1922 et 1929. La croissance globale qui s’observe est un des prémices à la volonté d’améliorer ses conditions de vie après l’épreuve morale et matérielle de la Première Guerre mondiale ; elle est l’amorce de la société de consommation qui s’opère dès les années 1920 en Amérique du Nord, et qui se développera ensuite en Europe de l’Ouest, dans la seconde moitié du XX e siècle.

Durant le conflit, les États ont pris pour habitude de répondre à leurs besoins. Après-guerre, ils replient leur économie sur eux-mêmes. D’autant que, dans le contexte de la reconstruction, la demande intérieure y est très forte. Elle absorbe une grande part des produits autrefois exportés. Par ailleurs, les fluctuations monétaires liées aux politiques de dévaluations, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, pénalisent le développement du marché extérieur. Les réseaux commerciaux doivent donc être réorganisés.

Passagèrement affaiblie, l’Europe reste une puissance économique, mais elle doit désormais prendre en compte la concurrence des États-Unis et du Japon.

Bouleversements politiques et nouvelle diplomatie

Les puissances européennes ont impliqué leurs colonies dans le conflit. Elles y ont puisé des hommes et des ressources. Une contribution qui motivera les revendications nationalistes et le mouvement de décolonisation que connaît le XX e siècle. La Grande-Bretagne, première puissance coloniale, cède en 1931, avec le statut de Westminster qui reconnaît la souveraineté de tous les pays membres de son Empire (dominions). Ces nouveaux États accèdent à un statut d’égalité avec elle et ne lui sont plus unis que par le Commonwealth. Le Canada, le premier, a désormais une pleine liberté juridique dans tous les domaines, sauf sur la Constitution canadienne qu’il a librement accepté de laisser dans les mains de sa mère-patrie, une situation qui perdurera jusqu’en 1982. La Grande-Bretagne établit des liens économiques privilégiés avec ses anciennes colonies dites « blanches », dont le Canada. En 1947, l’Inde qui entretenait les mêmes revendications depuis les années 1920, obtient à son tour l’indépendance de la puissance britannique.

La Russie témoigne d’évolutions politiques précipitées par le conflit. Le 3 mars 1918, le traité de Brest-Litovsk établit l’armistice entre l’Allemagne et la Russie. L’Empire russe est emporté par la révolution bolchevique qui plonge le pays dans la guerre civile, puis la dictature communiste. Les relations internationales avec l’Europe de l’Ouest et les États-Unis seront rompues jusqu’à la menace nazie.

Les puissances centrales ne sont plus. La République de Weimar, en Allemagne, s’organise institutionnellement et va devoir supporter la responsabilité des conditions de paix imposées à l’Allemagne. D’abord confrontée aux ambitions communistes, elle assiste à l’enracinement de l’idéologie nazie qui fait basculer une seconde fois l’équilibre mondial.

En France, le gouvernement d’Union sacrée a pris fin en 1917. Devenu le président du Conseil, Clemenceau place la France au cœur des négociations de paix qui s’ouvrent à Paris, en janvier 1919.

La conférence de paix met en scène le nouvel ordre mondial issu du conflit de 1914-1918. Sa tenue à Paris renforce l’idée que l’Europe reste au centre de la diplomatie mondiale dans l’après-guerre.

Comment construire l’avenir ?

« La conférence de Paris, la conférence d’où doit sortir une Europe nouvelle et peut-être la consécration d’un esprit nouveau dans le monde des nations, est maintenant ouverte. »

Le 18 janvier 1919, Paris devient le centre du gouvernement du monde : 32 nations y sont réunies, Paris fourmille de milliers de personnes attirées par l’événement. Elle attire des journalistes, des écrivains, des hommes d’affaires du monde entier.

Paris 1919 - Ouverture de la Conférence de Paris (04:19)

Réalisé par Paul Cowan, produit par Paul Saadoun (13 Productions) et Gerry Flahive (Office national du film du Canada), 2008, 93 min 56 s. © 2008 Productions 13 et Office national du film du Canada

Les attentes

Les belligérants ont à charge de régler officiellement la Première Guerre mondiale après la signature de l’Armistice, à Rethondes, le 11 novembre 1918, qui a mis fin aux hostilités militaires. La tâche qui leur incombe est immense. Elle se réalise dans un contexte chargé de souffrances, d’émotions, de rancœurs et d’ambitions.

La France, en la personnalité de Clemenceau, campe une position très ferme vis-à-vis de l’Allemagne. Elle veut être indemnisée par la partie qu’elle considère responsable pour les dégâts causés par la guerre, sur son territoire, et pour ses pertes humaines. Clemenceau milite également pour la démilitarisation de l’Allemagne et l’amputation de son territoire. Il veut littéralement anéantir l’Allemagne, afin de protéger la France.

Les Anglais veulent également être indemnisés – et ainsi ne pas tout laisser à la France. Leur argumentation s’appuie sur leurs pertes humaines, les dégâts matériels ne représentant pas une justification assez solide dans le cas de la Grande-Bretagne. Mais, craignant qu’une trop grande sévérité compromette la signature du traité et ne fasse le jeu des bolcheviks, dont l’influence est grandissante à cette date en Allemagne, ils se prononcent contre la privation de territoire.

Vittorio Orlando, le représentant italien, espère obtenir un avantage territorial qui lui permette d’établir un port sur l’Adriatique.

Le président américain Woodrow Wilson est animé d’un idéal pacifique. C’est la première fois qu’un président américain en exercice se déplace en Europe. Cette venue augure d’une pratique, ancrée au XX e siècle, qui place les États-Unis à la table de toutes les négociations. Wilson est ainsi attaché au projet d’un gouvernement supranational devant garantir la paix, le développement économique et promouvoir la liberté des peuples. La SDN, Société des Nations, critiquée et désavouée par la suite – y compris par les États-Unis – en sera l’expression.

Les difficultés

La conférence de paix est un événement inédit dans sa forme. Elle entend réunir l’ensemble des nations afin d’assurer, durablement et démocratiquement, la sécurité mondiale.

Or, les nations vaincues, l’Allemagne et l’ancienne Autriche-Hongrie, ainsi que la Russie, qui a signé un armistice en mars 1918, sont absentes des négociations. Le caractère démocratique de ce nouvel ordre mondial est également mis à mal par le fait que, très rapidement – dès le 23 mars 1919 – l’essentiel des décisions revient à un conseil restreint formé des quatre grandes puissances, qui ne tardent pas à se réunir à huis clos. À cette date, leurs positions sont elles-mêmes résumées aux détenteurs de l’exécutif dans leurs pays. Le Japon, rapidement marginalisé, quitte le cercle étroit des organisateurs de la paix.

L’élaboration du traité de paix s’appuie sur le travail de 52 commissions divisées en plusieurs groupes de travail, auxquels participent des géographes, des historiens, des économistes, dont le Britannique John Maynard Keynes . Certains Canadiens participent aux travaux, entre autres à la Commission des ports, voies navigables et chemins de fer, à l’élaboration de l’Organisation internationale du travail et aux règlements entourant les vols aériens internationaux. Cette démarche rationnelle et scientifique de l’étude des responsabilités et des conséquences du conflit a pour but d’établir un traité juste et une paix durable.

À partir de janvier 1919, on assiste à un défilé de représentants des différentes nations engagées dans le conflit. Chacun présente ses requêtes. Paris devient le centre de la diplomatie mondiale, où s’élaborent les relations internationales futures, mais aussi les tensions. L’émir Fayçal, qui a soutenu les Britanniques durant le conflit au Moyen-Orient, vient légitimement chercher l’appui des Occidentaux pour la réalisation d’une union du monde arabe. Il est soutenu par Lloyd George. Or, la France est hostile à ce projet, qui va à l’encontre de la Syrie où elle est engagée militairement. Cet exemple illustre la complexité des ententes inhérentes à l’élaboration du traité de Versailles. On perçoit également la difficulté des géographes qui ont à redessiner la carte de l’Orient, mais aussi de l’Europe et des colonies d’Afrique. Leurs travaux se transforment selon les besoins, les attentes et les doléances exprimées. Les préoccupations des peuples vivant sur les territoires est peu à peu négligée au profit des intérêts nationaux.

Paris 1919 - Nouvelles frontières, colonies et représentation des petites nations (05:45)

Le financement de la reconstruction est également au cœur des préoccupations. Qui doit payer ? Comment ? Sous quelles conditions ? Quelle est la légitimité du montant des réparations ? C’est à ces questions que doit permettre de répondre le méticuleux recensement des dégâts matériels : destruction des usines, des fermes, des villages, des routes, des chemins de fer, des ponts… Sans oublier les conséquences humaines du conflit : les orphelins, les veuves de guerre attendent des États qu’ils reconnaissent leur sacrifice et leur contribution à la défense de la patrie en leur permettant de vivre. La position du Conseil suprême sur la question des réparations est unanime : l’Allemagne doit payer. Ce n’est pas aux contribuables anglais et français de supporter la totalité du poids des réparations. Les Américains y voient un moyen indirect de s’assurer le remboursement des emprunts contractés par l’Europe durant la guerre. Le débat sur cette clause du traité porte sur le montant et modalités du remboursement.

Paris 1919 – Réparations demandées à l’Allemagne (02:09)

À ces préoccupations liées au contexte d’après-guerre, s’ajoutent diverses doléances qui s’expriment à l’occasion de la construction d’un nouveau monde : le droit de vote des femmes, le droit des travailleurs, le sort des colonies… sont soumis au débat. La contribution à l’effort de guerre justifie une évolution des statuts juridiques. La Grande-Bretagne accorde ainsi le droit de vote aux femmes à partir de 30 ans dès 1918. Au Canada, ce droit est accordé aux femmes à partir de 21 ans, à compter du 24 mai 1918 ; mais elles avaient déjà accès au vote dans plusieurs provinces : le Manitobe avait ouvert le bal dès le 28 janvier 1916.

En mars 1919, après moult divergences et concessions, les travaux de la conférence de paix sont achevés. Le 14 avril 1919, l’Allemagne est convoquée.

La signature du traité de Versailles

Composée de 160 personnes, la délégation allemande arrive à Paris le 30 avril 1919. Elle sait alors qu’on juge les Allemands coupables. Le train qui les a convoyés s’est arrêté dans les régions qui ont souffert du conflit, à Verdun notamment. Ils ne sont reçus que le 7 mai et prennent alors connaissance du traité de paix rédigé unilatéralement.

Paris 1919 - Arrivée de la délégation allemande (09:48)

Le traité de Versailles est le premier des traités signés pour mettre un terme officiel à quatre années et trois mois de conflit. Il concerne l’Allemagne uniquement, mais conditionne la signature des traités qui régleront le sort des autres nations vaincues : le traité de Saint-Germain-en-Laye (10 septembre 1919) pour l’Autriche, le traité de Trianon (4 juin 1920) pour la Hongrie, le traité de Sèvres (10 août 1920) pour l’ancien Empire Ottoman, disparu au profit de la République turque… Ce sont des documents denses et complexes, comportant des clauses territoriales, financières, militaires et juridiques. Ainsi, des parties de l’Allemagne et de la Turquie sont sous occupation : une division canadienne jouera le rôle d’occupant en Allemagne, sur une brève période de quelques mois, fin 1918-début 1919. En Turquie, des troupes britanniques sont postées à Tchanak. Lorsque les Turcs veulent les en voir partir, en 1922, la Grande-Bretagne demande à ses dominions, dont le Canada, s’ils sont prêts à la supporter militairement, si nécessaire. La réponse canadienne est négative, affirmant de ce fait de façon claire sa voix indépendante en affaires internationales, une voix qui se fera entendre de plus en plus par la suite, dans le monde.

Le traité de Versailles compte 440 articles très détaillés. Il a pour but d’établir une paix durable. Ses contemporains le perçoivent comme trop ou pas suffisamment sévère ; les générations qui ont suivi le jugent responsable de la Seconde Guerre mondiale et des conflits qui ont resurgi dans les Balkans, dans les années 1990. En effet, notre connaissance des événements qui ont fait suite à cet ambitieux projet nous incite à le condamner. Or le poids du contexte, la multiplicité des questions à régler, le caractère novateur de certains points juridiques, semblent expliquer son échec.

Dès sa présentation, le 7 mai 1919, l’Allemagne prend conscience qu’elle est punie. Les vainqueurs lui font supporter l’entière responsabilité du conflit. Elle a violé la neutralité belge, ce qui a provoqué l’entrée en guerre. À ce titre, elle doit s’acquitter de réparations, soit 20 milliards de marks or à verser avant le 1er mai 1921, qui seront complétés par une somme ultérieurement fixée. On demande donc à l’Allemagne de s’engager sur un montant qu’elle ignore. Elle est privée de l’Alsace et de la Moselle, acquises en 1870, ainsi que de tous les territoires acquis après le 3 août 1918. Cela remet en cause le traité de Brest-Litovsk qui offrait à l’Allemagne des territoires s’étendant de la Baltique au Caucase. Ces amputations territoriales se font au profit d’États revendiquant leur indépendance nationale. Naîssent alors la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie. Ces États présentent aussi l’avantage, aux yeux des vainqueurs, d’encercler les territoires allemand et autrichien, désormais restreints. L’Allemagne est également privée de ses colonies. L’anéantissement porte aussi sur le terrain militaire : tout enseignement ou promotion de l’armée allemande est interdit. Celle-ci est réduite à 100 000 hommes utiles au maintien de l’ordre ; elle doit livrer ses armes, ses moyens de défense aériens et navals. L’armée allemande signifiera malgré tout sa résistance au Diktat de Versailles en sabordant sa flotte, à la veille de la remettre aux Alliés.

Paris 1919 - Conditions présentées aux Allemands, réactions et blocage à Paris (04:33)

Le traité de Versailles est une sanction contre l’État allemand. La délégation allemande rédige des requêtes visant à assouplir le texte, notamment sur la question de la responsabilité. Le peuple allemand, alors sous embargo, qui a vu ses soldats défiler à Berlin après l’Armistice et félicités par la République de Weimar, ne comprend pas une telle sentence.

Paris 1919 - Refus de l’Allemagne de signer et volte-face de Lloyd George (01:34)

Le 16 juin 1919, le traité définitif est remis à l’Allemagne. Il est peu modifié et s’accompagne d’un ultimatum de cinq jours adressé au gouvernement pour l’accepter. La menace d’une invasion alliée et la violence de l’ultimatum ont permis aux vainqueurs d’arracher à l’Allemagne la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919. On y trouve (page 215) les signatures de deux politiciens canadiens, messieurs Charles Joseph Doherty, député conservateur de Sainte-Anne, Montréal, ministre de la Justice et procureur général du Canada, et Arthur Lewis Sifton, ex-Premier ministre libéral de l’Alberta, qui a démissionné pour faire partie du gouvernement d’union à l’approche de la conscription, député de Medicine Hat, Alberta, et ministre des Douanes et du Revenu intérieur du canada.